バーチャル・リアリティと物語

バーチャル・リアリティ (VR) が再び脚光を浴びるにつれ、映画の元祖的存在である『ラ・シオタ駅への列車の到着』を引き合いに出し、スペクタクルな迫力という原始的な映像体験が VR により蘇えるのではないかという言及が見られるようになった。

『ラ・シオタ駅への列車の到着 (L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat)』は、我々が今「映画」といって想像する、スクリーン投射方式の映像システムの元祖「シネマトグラフ」を発明したリュミエール兄弟が 1896年に製作・公開した映像である。駅にカメラを固定し、画面奥から手前に向けて走ってくる汽車の様子を撮影したもので、列車から乗客が降りてくる場面で終わる。

公開された当時、その迫力に汽車がスクリーンを破って飛び出してくるのではないかと、観客が椅子から逃げ出した、悲鳴をあげた、といったような真偽不明の逸話とともに、映画黎明期を象徴する作品としてよく語られる。その頃はまだ、動く映像そのものが原始的な驚きの体験を人に与える力があったのである。しかし今では、同じ映像ではそうした驚きを観客に与えることはできないので、様々な映像的工夫が施される。

昨今の VR を体験すると、そうした原始的な、神経を直接刺激するような興奮を味わえることがある。それが仮想空間であるということがわかってはいても、向こうから車が走ってくれば思わず避けようとしてしまうし、高所に引っ張り上げられれば足元がすくむような感覚が自然に立ち現れる。

そこで、映画がかつて提供していた、そうした原始的な体験提示が VR によって再びエンタテインメントの中心に戻ってくるのではないか、という論が出てきているようだ。例えば、

映画が生まれた時、リュミエール兄弟による『ラ・シオタ駅への列車の到着』は、ただの汽車が到着する風景でありながら、当時の人にとって十分な破壊力を持っていた。そして初期の映画は、「見たことのないもの、行ったことのない場所」を伝えるメディアとして機能していた。新たな視覚体験は、シンプルで力強いものであればこそ、人を限定することなく広まっていくのだろう。

映画の歴史のあけぼのに近い頃に、Lumiere兄弟が初期に監督した「ラ・シオタ駅への列車の到着」という映画がある。この映画には、こちらに迫り来る列車を見て、観客がスクリーンの前で叫び声を上げたり身をすくめたりしたという逸話がある。(中略)仮想現実は、これに類する体験の現代版だ。

確かに今の VR 機器がもたらす感覚はシンプルだが力強い。私も90年代の第一次 VR ブームの洗礼は受けており、頭につけたゴーグルがもたらす視覚体験についてはとっくに経験済みなのだが、それでも Oculus Rift や HTC Vive などいまどきの VR システム上のアトラクションなどをやってみると、鳥肌が立つ感覚を味わったりする。

とはいえ、それでは VR という装置は、そうした原始的な興奮の提供で、いつまで「もつ」のだろうか。VR コンテンツは、シンプルな力強さだけで、果たしてどこまで行けるのだろうか。

それを考えるために、『ラ・シオタ駅への列車の到着』以降の映像史を、あらためてきちんと紐解いておきたい。それによって、VR が提供できるこれからのコンテンツが語れる「物語」の在り方を考えられると思うからだ。

映像娯楽の誕生

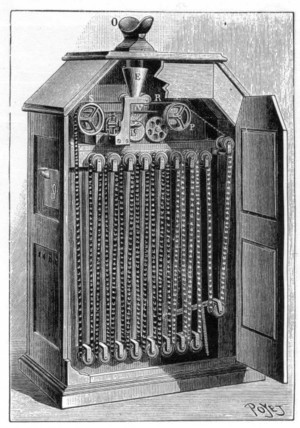

映画の歴史について、ここではエジソンの「キネトスコープ (kinetoscope)」から始めたい1。

1893年に最初の映像が公開され、1894年には商業利用が始まっている。図はキネトスコープの構造を示したもので、箱の上面に開けられたのぞき窓から中をのぞきこんで鑑賞する。歴史上最初の映像鑑賞装置は一人用のものだった。

映画の歴史について、ここではエジソンの「キネトスコープ (kinetoscope)」から始めたい1。

1893年に最初の映像が公開され、1894年には商業利用が始まっている。図はキネトスコープの構造を示したもので、箱の上面に開けられたのぞき窓から中をのぞきこんで鑑賞する。歴史上最初の映像鑑賞装置は一人用のものだった。

エジソンはこのキネトスコープをコイン式にして、何台も並べた「キネトスコープパーラー」を全米に展開させようとしていたが2、すぐにその目論見は外れることになる。リュミエール兄弟が、スクリーン投射方式の「シネマトグラフ」の商業利用をその1年後の1895年に開始したからだ。

大型のスクリーンに映像を投影するシネマトグラフは、そのビジネスモデルがキネトスコープを圧倒した。なにせフィルム一巻で同時に何十人も相手にすることができる。しかもシネマトグラフは、当時の主要な娯楽の一つであるボードビルショー、すなわち劇場での軽演劇や手品などの演し物に並べてサービスを展開することができた。大勢の観客がときに語らいながらひとつの演し物を見物するという下地がすでにあり、シネマトグラフはそこに乗っけることができたのである。すぐにあちこちの劇場主が目をつけた。

シネマトグラフは瞬く間に新しく生まれた映像商売の覇権を握り、それが後の映像文化の方向性を決めることになる。キネトスコープはコイン式を選んだため、同じフィルムを待ち時間をかけずすぐに再上映しなければならず、筐体の中でフィルムをループさせる構造になっている。そのためフィルムの長さには限界があり、長尺の映像を提供するには著しく不利であった。そもそも、上から覗き込むスコープタイプでは長時間の鑑賞は難しい3。

一方シネマトグラフでは、機械の構造上、フィルムの長さの制限は大幅に緩和された。巻き戻しが必要になってしまったものの、次の上映までに戻しておけばいいから、待ち時間の問題はない。上映時間が延長されたことで、劇場でかかっている他の演し物と張り合える娯楽へと映像は成長していった。ほどなくして、エジソンはキネトスコープをあきらめ、シネマトグラフと同じ投射方式を採用することとなる。

なお、『ラ・シオタ駅への列車の到着』は、リュミエール兄弟が映像の商業利用を開始してほどない1896年の1月に公開が始まっている。その頃の観客の反応として、椅子から立ち上がって逃げようとしたり、悲鳴を上げたり、といった逸話が伝えられているというのは冒頭に引用した通りだが、これはどうも確証のある話ではないらしい。もちろん、そうした観客の一人二人は劇場にいたかもしれないが、大多数は平然と受け止めていたようだ4。実際、キネトスコープが前年に始まっており、またリュミエール兄弟による映像の初公開も前年にすでに行われていたため、映像とはどういうものなのか、についての理解は観客にも行き渡っていたとも考えられる。案外、「動く写真」に対する人々の適応は、素早かったのではないだろうか。というのも、時代はすぐに、次のスペクタクルを生み出しているからである5。

映像から「映画」へ

写真が動く、という驚きが色褪せはじめ、それだけでは客が飽きるようになってくると、次第に映像には様々な工夫が求められるようになってくる。

この頃に手腕を発揮したのが、ジョルジュ・メリエスである。奇術師でもあったメリエスは、近代奇術の父、ロベール・ウーダンが開いた「ロベール・ウーダン劇場」を購入し、奇術師兼興業主として劇場の経営にあたっていたが、その客入りは低調であったという6。そんな折、リュミエール兄弟のシネマトグラフに出会い、自身の劇場の興業にそれを使うことを決める7。

興業主として、また奇術師として、観客がなにを喜ぶかについて経験を積んでいたメリエスは、映像的創意工夫を次々と発明していく。中でも大きな転機となったのは、1896年に公開した『ロベール・ウーダン劇場における婦人の消失』と題された奇術映像である。元々の奇術自体はシンプルなもので、舞台上の椅子に腰かけた婦人が、布をかぶせている間に消失する、というものである8。

メリエスはここに、まったく新しいトリックとして、映像トリックを導入した。やり方は単純で、婦人が舞台から退場する間、カメラを止めておく、というものである。加えてメリエスは、既存の奇術を映像でなぞるだけでなく、さらにスペクタクルを展開する。実際にご覧いただきたい。

リュミエール兄弟の作品はいずれも記録的側面の強いものであり、その空間に設置されたカメラがありのまま切り取ってきた風景、という趣きであった。それに対しこの作品では、お馴染の奇術を再現して、へー、と思わせておいて、そこに新しい「展開」を盛り込んでいる。娯楽としての価値が、映像体験そのものから、映像が生み出す物語へと、動き始めた瞬間だ。「映画」という娯楽がこうして誕生したのである。

メリエスは他にも多重露光やマリオネーションなど様々な特殊撮影の技法を開発し、新しい映像体験の創出を常に心がけていた一方で、劇場主および興業主として培われた経験が活かされたのであろうが、芝居やショーと同じく、物語の比重を少しづつ高めていった。そしてそれは、大作『月世界旅行 (Le Voyage dans la Lune)』(1902) として結実する。

映画の場面は地球から月、洞窟、そしてまた地球とめまぐるしく変化する。映画の特性を利用して、場面転換は一瞬で済むため、撮影舞台の狭さを感じさせないスケール感がある。砲弾型の宇宙船を発射するための巨大砲台を遠近感を駆使して舞台上に表現したり、宇宙船が次第に月に近付いていくシーンは、逆に月の方をカメラに近付けていくことで撮影するというトリックを編み出したりと、映像上の工夫もふんだんに施されている。なにより、14分という長さはそれまでのものに比べるとはるかに見応えがある。

しかし一方で、映画はまだボードビルショーや芝居の延長線上にあった。『月世界旅行』においても、それぞれのシーンは舞台の大きさに収まるものであり、カメラは劇場の客席の位置から微動だにしなかった。メリエスの映画は、舞台上でのショーを記録・再生するもの、という立場を崩さなかった9。

それがよく表われているのは、1899年の『シンデレラ』で、魔法が解ける期限である12時を迎えるシーン。12時になったことを強調するため、人間大の大きさで作られた時計をわざわざ舞台に上がらせ、さらに中に人が入って動かすなどの工夫を施している。今ならカメラを時計に近付け、クロースアップを写して済ませるところだが、メリエスは頑なにカメラを動かそうとしない。強調したい物品を擬人化して人に演じさせるこの表現は、観客が客席から動けないバレエやオペラのものをそのまま踏襲している。

左で文字盤を持っているのは使用人などではなく、時計の精とでもいうべき存在。右も同様で、文字盤に人間が磔になっているわけではない。

これはある観点からはまったく正しい手法だった。なにせ、メリエス映画は劇場に来て客席に座った観客を相手にしている。その観客の視点に設置されたカメラで撮影した映像を舞台上のスクリーンに上映しているので、両者はそのまま重なるのである。しかしながら、それはそのまま、映画の可能性を舞台という空間に制約するものでもあった。

透明な傍観者

ところがメリエスの次の世代の担い手はすぐに現われた。代表的なものとして、『月世界旅行』の翌年に公開された『大列車強盗 (The Great Train Robbery)』を取り上げよう。覗き込み方式のキネトスコープをあきらめ、投射方式の映画製作に乗り出していたエジソンの元で働いていた、Edwin Porter が監督・撮影・製作したもので、彼はこの作品で大きく名を上げることになる。

『大列車強盗』の世代ではなにが変化したか。それはカメラの役割であり、カメラを通じた観客の立場である。

『大列車強盗』の映像を検討してみよう。冒頭、駅の電信室のシーンはまだ、『月世界旅行』からそれほど離れていない。ところが次のシーン。

給水塔の陰に隠れた強盗達が様子をうかがい、隙を見て列車に乗り込むというシーン。これは実際に屋外で撮影されている。カメラは劇場の客席ではなく、外に出ている。舞台の上の、いかにも作られた、絵画的な風景ではなく、実在するリアルな風景がそこには広がっている。

しかしそれだけであれば、『ラ・シオタ駅への列車の到着』と同じだが、リュミエール兄弟のカメラはあくまでもその場に実在した観察者として立っていた。しかし『大列車強盗』のこのシーンでのカメラの視点は、その空間にいる誰のものでもない。強盗団は物陰から隙を伺っているのだから、カメラは強盗団の一味であるはずはない。かといって、鉄道関係者や通りすがりの一般人の視点であるとするのも、隠れている強盗団がこちらに気が付かないはずがないから、ちょっと無理がある。舞台という人工的演劇的空間に対峙する客席の観客の立場もとれず、『大列車強盗』という映画のカメラ=観客は宙ぶらりんになるのだ。その傾向は、続く列車上のシーンでさらに顕著になる。

走行中の列車の上での、迫力のある格闘シーン。そこで進行する暴力に、加担するでもなく、止めに入るでもなく、ただそれを見届けるだけの役割が、観客には与えられる。劇中の登場人物の誰もその存在に気がつくことはない。カメラは観客を、そんな「透明な傍観者」としての立場に置き続ける。自分が何者なのか、どのような立場で劇中の出来事を観るべきか、自分だったらその事態に対して何ができるか、といった問いを一切排除し、ひたすら観客を物語の虜にする。これこそが、『大列車強盗』が拓いた、映像による物語の手法だった。

ひとたびカメラが「誰か」の視点という制約から解き放たれ、映像表現の自由度が飛躍的に高まると、次々と新たな映像表現が開拓されていった。例えば 1911年に公開された、巨匠 D. W. Griffith の『The Lonedale Operator』では、二つの離れた場所の間(ここでは電信所間)をカメラが行き来する「クロスカット」と呼ばれる手法が使われている。一人の人間では物理的に見ることのできない光景が、スクリーン上では受け入れられるようになってゆく。

『The Lonedale Operator』で開拓された映像表現のうち、もう一つ特筆すべきはこのクロースアップ。登場人物が手に持っていた銃が、実はよく見るとレンチだった、という場面で使われている。カメラを寄せて画面にレンチを大写しにし、それが銃に似てはいるがレンチであるということを効果的に観客に伝えている。1901年のメリエス映画『Barbe Bleue]』では、劇中に登場する鍵が観客にもよく見えるよう、普通では考えられないほど大きな鍵を登場させていることからも、これが画期的な発想であったことがわかる。

今ではカメラは劇中空間内を好きなように移動し、いわば「神の視点」を観客に半ば強制的に与えている。ときに登場人物の内面をえぐるように近付き、ときに冷たくつき離して遠くから俯瞰する。観客は劇中の何者でもなく、しかしそこでの出来事を追ってひたすら眺め続けることのできる、いや、眺め続けることしかできない、不安定な立場へ置かれる。それゆえ、観客は映像が提供する物語に、否応なく引きずりこまれることとなる。映像による物語表現は、観客の視線を掴んでぐいぐいと引っ張りまわすことによって成立しているのだ。

驚くべきは、『ラ・シオタ駅への列車の到着』から『ロベール・ウーダン劇場における婦人の消失』まで1年足らず、『大列車強盗』までも8年間しか要しなかった、ということであろう。生まれて初めて観る動く映像、という原始的な驚きによる満足は瞬く間に消化され、すぐに高度な映像表現の発達を促したのである。

VR は確かに今、新鮮な体験を人々に提供することに成功しつつある。しかしそれが「新鮮な体験」を保ち続けられる期間は、あっという間に過ぎてしまう。『ラ・シオタ駅への列車の到着』のもたらした興奮は、10年と経たずに市場価値を失った。VR は一時的には、映像の原体験の再来をもたらすかもしれないが、技術が発達し娯楽に溢れた今、新鮮味はすぐに薄れてしまうだろう。我々はその先の進化を欲することになる。

さて、これで終わるとただの映画史の講義になってしまうので(というか実際、ここまでの話は大学で受け持っている「映像・アニメーション表現」という講義の内容を教科書化する準備の一環として書いたのだが10)、以降は、では VR における表現はどのように進化していくのかについて、考えていきたい。映画では、表現の進化は物語によって導かれた。では VR もそれを踏襲するのか。踏襲するとすれば、どうやって物語を表現するのか、あるいは物語以外で人の心を揺さぶるにはどのような要素が使えるのか。これらを考える前に手始めに、VR と関係が深いであろう、ビデオゲームの話から始めたい。

ビデオゲームと物語

新鮮さが失われた後の空白は、映画ではすぐに物語によって埋められていった。それでは、VR による表現は、どのような進化を、どれくらいの速度で遂げていくのだろうか。これを考える上で、VR と同じくインタラクティブなメディアである、ビデオゲームについて、検討しておきたい。

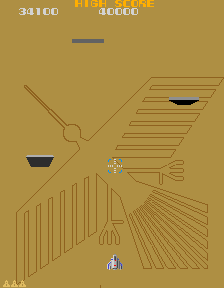

『ゼビウス』における物語断片の典型例である、ナスカの地上絵。ゲームにおいてこの地上絵には何の役割も与えられておらず、またこれが何を意味するのかもゲーム中ではまったく語られない。ただ謎めいた何かがある、ということにファンは食いついた。挙句には、バグによって表示されたキャラクタが世界設定に結びついたものと誤認されるなどして、様々なデマがファンの間で広まっていった。11

ビデオゲームは、リアルタイムに動く反射神経ゲームとして70年代前半あたりから世に出ているが、映画と同様、こちらも驚くべき速さで進化を遂げている。『PONG』(ATARI, 1972) ではただの長方形の箱12だったものが、すぐに車や保安官、宇宙船といったキャラクターとなり、そしてキャラクターはすぐに性格をおび、物語を背負い始める。

ただ、ゲームが映画と違ったのは、プレイヤーの存在であった。演劇や小説、そしてそれらを継承した映画では、物語の語り手は視聴者の視点を連続して発生する出来事の一箇所の先端に引きつけることができた。しかしゲームにおいては、物語の進行速度も主人公キャラクターの振舞もプレイヤー次第であり、製作者側がゲーム世界の中でプレイヤーを引きずり回すことはできない。

そのため、ゲームならではの物語の語り方として、「世界観」への志向が生じていく。プレイヤーの視線を制御するかわりに、視線が向く可能性のあるあらゆる箇所に設定を散りばめ、それをプレイヤーに探し出してもらう、というやり方だ。断片的な情報を、内容の部分的な重複も辞さず大量にゲーム内に投入することで、たとえプレーヤーがそのすべてを見付け出すことができなかったとしても、世界観をある程度は伝えられることが確率的に期待できるようになる。

細かな議論はここでは省くが13、こうした手法は1983年のアーケードゲーム『ゼビウス』(ナムコ) 頃から意識的にゲーム製作の場へ投入されていくようになる14。プレイヤーに直線状に展開する壮大な物語を辿らせるのではなく、プレイヤーみずからの行為に応じて生じる小さな「体験」を積み重ね、その世界を少しずつ体感させていくというやり方が、現在までにゲームが到達した表現手法の一到達点である15。

こうした傾向は「オープンワールドゲーム」と呼ばれるタイプのゲームにおいて顕著になってきている。隅から隅まで歩いていくとゆうに一時間はかかる程度の、ゲームにしては広い仮想世界の中を、プレーヤーは好きなように歩き回り、大量に散りばめられた小クエストを解決して回る、というのがオープンワールドゲームの体験の大半を占める。それらの小クエストは、その世界の小さな断片を垣間見せるのみで、大きな物語のうねりを直接感じさせるものではないが、しかしその体験が集積されると、次第にその世界の形が肌で感じられるようになってくる16。「透明な傍観者」ではなく、「実体を持った行動者」がゲームにおいてはどうしても必要となってくる。

「透明な傍観者」からの脱却

VR においても、その仕掛けの新鮮さが薄れた後の進化の行く末の一つとして物語指向を強めるとするならば、ひとまずはゲームで培われたこのやり方を踏襲するところから始まるだろう。しかし、VR における物語は、その身体性の高さが故の、あらたな困難を抱え込むことになる。

その一つは、VR が抱える、絶望的なまでの、用意されたシナリオとの相性の悪さである。観客の視点を思う様に操ることのできた映画と比べると、VR はむしろそれに束縛されないことにこそ価値がある。VR においてプレイヤーの視線を無理矢理に動かすのはほとんど御法度といってよい。そうした状況で、用意したシナリオへプレイヤーを誘導することの困難さは、映画監督であるスピルバーグも認めるところである17。

ムービーシーンに入るとインタラクションは一時的に停止される。画面の上下を黒帯でマスクする「レターボックス表示」は、その画面が映画と同じ非インタラクティブ状態であることを示している。画像は『ゼルダの伝説: 時のオカリナ』(任天堂, 1998) より。

しかしこの問題は VR に始まったことではなく、ゲームにおいてとっくに表面化している。ゲームでは物語を強制的に進めるためにプレーヤーの自由度を一時的に制約する、いわゆる「ムービーシーン」はそうした状況への回答の一つとして比較的早期に取り入れられ、今でも多用されている。しかしムービーシーンが多いと「一本道ゲーム」と文句が出るように、ゲームらしさを損う一面も持っている。実体を獲得したプレイヤーから再びそれを奪い、透明な傍観者へと引き戻すためだ。

これは VR でもまったく状況は変わらない。無理矢理視線を固定してしまえば途端に VR らしさは失われるし、かといって行動の自由を残したまま物語を強制的に進行させてしまうと、重要な出来事を見失う可能性があるし、またプレイヤーの行動が物語にそぐわないものになってしまった場合に、物語の強度を弱めてしまう。後者については、プレイヤーが役割どおりに上手く振る舞えば問題はないのだが、そうなるとプレイの巧拙が物語の強度に直結することになり、間口の狭いエンタテインメントになってしまう可能性がある。それを避けようとすると、VR での主人公像は、たいして喋らず、だいたいの場面でおとなしく成り行きを見守るだけの、「透明な主人公」の典型に落ちてしまう。それは結局のところ、映画が培ってきた「透明な傍観者」の立場にプレイヤーを戻すことと大差がない。それならばむしろ、まさに「透明な傍観者」として世界を眺める映画的コンテンツに徹した方がいいだろう。それは VR というよりは「360°映画」と呼ぶ方がふさわしく、すでに Google を含め様々な組織や個人が活動を始めている18。

縮められた時空間

もう一つの厄介な問題は、「退屈な時間への対処」だ。

『The Elder Scrolls V: Skyrim』のワールドマップ(GameBanshee による)。この中に山脈あり、大河あり、湖あり、なのだが、端から端までゆっくり歩いていくと実時間で2時間程度(検証動画)。ちなみに日本橋から品川宿の端まで東海道を歩いていくとやはり2時間くらい。

世界の広さを存分に体験でき、様々なイベントが各所に散りばめられたオープンワールド的なゲームは、それが世に出た当初はその規模や既存のゲームには見られない自由さに驚いたのだが、誰もがすぐに気づいたのは、そうしたゲームが実に退屈だ、ということだった。というのも、なにごとも起きない空間が広がっていて、そしてゲームにおいてなにごとも起きない時間というのは、おそろしく退屈なのだ。古いゲームだと、『惑星メフィウス』(T&E SOFT, 1983) の砂漠(22×22マス)や、『太陽の神殿 アステカII』(日本ファルコム, 1986) の外マップ(15×15マス)などは、そのあまりの密度の薄さに気が遠くなったものだが、いまどきのゲームでも例えば『Grand Theft Auto V』(Rockstar Games, 2013) の世界を隅から隅まで車で移動するのはかなりの根気が必要だ。筆者の周囲では、この種の大規模ゲームを遊ぶ際にスマートフォンを傍らに置いておく、という者が多い。現実世界で言う「歩きスマホ」と同じく、不可避かつ退屈な移動時間にちょいちょいスマートフォンをいじって時間を潰していたりするのだ。19。

当然ながらこうした問題点は開発者側も強く意識している。『The Elder Scrolls V: Skyrim』(Bethesda Softworks, 2011) などをやってみるとわかるが、こうしたゲームにおける世界は実は驚くほど狭い。隣の村まで5分もあれば歩いて行けてしまうし、山を登って降りても30分とかからない20。その癖、その間に土地の気候や植生などの生態系は目まぐるしく変化する。そのため、歩いて世界を巡っていてもさほど退屈しないようになっているし、そもそもなにごともない時間が極力存在しないよう、世界はごく狭く、かつ高密度に作られている。

こうした世界の狭さは、ディズニーランドに代表されるテーマパークによく似ている。パーク内をちょっと歩けばテーマの異なるゾーンにすぐに行けるようになっているが、ゾーンとゾーンとの間は注意深く隔離されて、隣のゾーンの存在が視界に入りにくいように設計されている。また、歩いている最中も退屈しないよう、ポップコーンや土産物の屋台をアトラクションの手薄な箇所に配置し、かつポップコーンのフレーバーをゾーン毎に変えることで興趣を添えている21。VR での世界構築においてもこうした工夫が求められるだろう。

別種の解決手法としては、高速移動手段の提供がある。実世界でもタクシーに乗ったり電車に乗ったりすることで移動速度を稼ぐことができる。しかし車内でただ移動を待つだけというのは輪をかけて退屈なので、時間をスキップする方法が採られる。

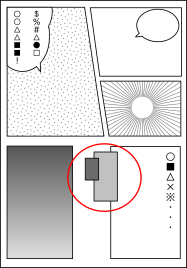

空白コマによる時間経過の表現。赤丸で囲んだコマが空白コマ。

時間経過をはしょるのは古くからあるメディアではごく当たり前に使われた手法であるが、鑑賞中の実時間の経過速度と劇中の時間経過速度とが近接するメディアではこれをどう表現するかが課題となる。小説ではそもそも作中の時間経過速度が不定であり、時間経過を文章で示すのは当たり前のことであった。これが漫画になると、空白コマを挟むなどの視覚的手法が使われたりするのは、コマからコマへと視線を動かす速度と劇中時間経過との関連があるからだろう22。演劇や映画でも時間経過の表現手法は様々に開発されており、例えば場面転換と同時に時間を経過させるというやり方は演劇では古くから使われており、映画ではそれを受け継いでごく初期から多用されているのは、前掲のメリエス映画からもわかる。

ゲームの物語の手法を踏襲した VR 作品でも同様の手法が展開されるのは間違いない。しかし VR の売りはその高い身体性にある。部屋の端から端まで十歩ほどであれば、実際に十歩ぶんの時間をかけて、自分の足で歩いていくことができるのが VR の醍醐味でもある。ボールを投げ上げて帰ってくるまでの間や、高所から飛び降りて着地するまでの間で、その時間経過を身体的な動作と物理現象を伴いながら実感できるのが VR の面白いところである。つまり、これまでのメディア以上に、リアルな時間経過を体感するのが VR というメディアなのだ。その点を脇に置いて効率を求めて簡略化を進めてしまうと、既存のコンピュータゲームとの差がほとんどなくなってしまう。任天堂 Wii のリモートコントローラを振り回すのがすぐに面倒くさくなってしまったのと同様、どうせ既存のゲームとやれることが変わらないのなら、わざわざゴーグルをかぶって重たいコントローラを振り回したいとは思えなくなるのが人情というものであろう。

VR でいかに物語を伝えるか

ここまでの論考をまとめよう。

VR の表現の進化の行く先の一つとして、物語の導入があるということをまず前提として掲げた。

しかしながら、映画における物語の手法をそのまま VR に適用するのは難しそうだ。

ビデオゲームにおける物語の手法はなじみがよさそうなのだが、いくつか課題がある。すなわち、

- 実体を持った主人公=プレイヤーの行動を物語へ誘導する手段はゲーム以上に制約される

- VR らしい臨場感を損ねずに、退屈な時空間を削減する必要がある

これらの課題に対し、今後どのような解決が図られていくだろうか。夢想を思いつくままに記してみたい。

物語をあきらめ、瞬間の体験に狙いを絞る

のっけから腰砕けで申し訳ないが、あきらめてしまうのも一つの選択であろう。現実世界にはシナリオも壮大な物語も用意はされていないが、それでもみな生きている。神話や伝説に見られるように、誰のなんの意図も働いていない偶発的な出来事に対しても、そこに勝手に物語を見出す力を我々は持っている。ならばわざわざ「仮想現実」空間の中に物語を用意しなくともどうにかなってしまうかもしれない。

ではどんな方向を目指すべきか。時間のかかる体験を作り出そうとすれば、必然的に退屈さと向き合わねばならないから、ごく短時間で完了する、大きな空間を要さない体験の提供を狙うのが一つの方向だろう。空間が狭ければまったく移動せずに済むので、VR 酔いの対策にもなり、長時間ゴーグルを装着することによる不快感も低減できる。例えば野球であれば、一試合まるまるではなく、一打席のみでいい。

電気グルーヴがプロデュースしたクソゲー決定版こと『グルーヴ地獄V』(SME, 1998) 内のミニゲーム、「ボールペン工場」の画面。画面右から流れてくるボールペンにひたすらキャップをはめ続ける。それだけ。

しかしそうなると一つ一つの体験は一瞬で消費されてしまい、あっという間に新しいものは体験できなくなってしまう。ならば、そうした小さな体験が、次から次へととめどなく大量に現われてくれるとありがたい。質より量、の精神である。

そう考えたときに期待が持てるのは、VR 市場への小規模デベロッパの大量参入がすでに起きつつある点である。おそらくは、様々な背景を持ったクリエイターがゴールドラッシュよろしく参入してきている筈で、となれば潜在的には雑多で多種多様な体験を彼らは製作できるはずだ。どんなくだらないと思っている体験でも、知らない人から見ればそれは新鮮に映る。道路工事の経験がある人なら、それを VR にすればいい。ドモ○ルンリンクルの工場で垂れる滴を監視していた? よし、VR 化しよう。死体洗いのバイトを本当にやっていただと? ぜひ、VR でやらせて欲しい(というか VR でしか体験したくない)。

今インディゲームで起きているような、小規模デベロッパによる小粒でとがった作品の大量発生がそのまま VR で起きれば、我々は新鮮で奇妙な、ありとあらゆる疑似体験を楽しめることとなるだろう。

とはいうものの、そう簡単に物語への憧れをあきらめるのももったいない。では他にどのような道筋が考えられるだろうか。

メディアミックスの一環として

「瞬間の体験」を、物語世界と切り離さずに楽しめるようにするには、 VR 体験の外側で物語を提供するのがよい。したがって、漫画やアニメ、ゲームとのメディアミックスが妥当な戦略となる。すなわち、物語や世界観の追求は既存メディアで、その断片のインタラクティブな高臨場感体験は VR で、という棲み分けである。細かい断片を矢継ぎ早に提供していけば、退屈な時間をバッサリと切り捨てることもできる。

これはすでに『進撃の巨人』や『ソードアート・オンライン』などのタイトルで実現されており、今後も増加することが予想される。VR ではないが、『ポケモンGo』とオリジナルの『ポケモン』の関係もこれに近い23。もちろん、VR に先行するメディアが必須とも限ったものではなく、まず VR 作品から始めて、そこで示された物語断片を回収するコンテンツをメディアミックスで提供してもよいはずだ。

直接的に対応するタイトルがなくとも、体験した人が勝手に世界を想像してくれれば、それも一つのメディアミックス的な世界の立ち現れ方として捉えてもよいだろう。先程の「VR 死体洗い」であれば、大江健三郎『死者の奢り』(1957)(amazon) を読んだことのある人には新しい感慨を提供することができるだろう。

状況が不透明な点としては、VR 空間内での記号的表現がどこまで可能なのか、という点だろうか。メディアミックス展開をする上で、先行メディアで提供されているキャラクターやアイテムとまったく同一のものを VR 作品で提供するのはなかなか難しいので、どこかで記号的な表現に頼ることになる。プレイヤーが既存メディアで慣れ親しんだ記号であれば、VR 作品内でのその表現が多少拙かったり粗削りであったとしても、ある程度はプレイヤーが勝手に補完してくれることが期待できる24。

ファミコン版『ドラえもん』(ハドソン, 1986) のドラえもん・ジャイアン・スネ夫。アニメではジャイアンの身長はドラえもんの1.4倍程度、180cm前後になるのだが、ファミコン版ではグラフィック表示の制約のためほぼ同じ大きさで描かれている。が、原作をよく知っていれば、すぐにそうした図像的差異は気にならなくなってくる。VR で同じような効果は期待できるだろうか。

しかし、アニメやゲームでは記号的表現のノウハウが確立しているが、VR でそれらをどこまで再利用できるかは未知だ。例えば漫画やアニメでは、キャラクターが困惑していることを表現するのに、側頭部に大きな水滴を汗の記号として表示するという手法があるが、これを VR 空間においてそのまま再現したとしてもまったく同じ効果を得ることはできまい(映像メディアであればその後すぐにカットを変えることで記号表現の嘘臭さをごまかせるのだが、VR ではそうした強制的な視線移動がやりにくい)。漫画的表現を 3DCG で再現することの困難さは、「スネ夫の髪型問題」によく表われているが、VR ではさらにカメラ位置が可変で、その表現がどのアングルから見られるかわかったものではないという課題がある。VR になじむ記号表現の発達には少し時間がかかるだろう。

課題はあれど、うまい記号表現が利用できるようになれば、空間内にそうした記号を徹底的に散りばめることによって、プレイヤーの視線を誘導せずとも、物語と体験の両立が図れるだろう25。

VR 空間の中で映像を観る

VR 空間内でプレイヤーの視線を誘導するのが難しいのなら、VR 空間の中で映画を観てもらえばよい。そうすれば既存の映画文法をそのまま使ってプレイヤーを物語に引き込むことができる。

なにを言ってるんだお前は、という突っ込みはごもっとも。ただ、これはすでに広く使われている手法なのだ。どこで使われているか? 遊園地である。

ディズニーランドやユニバーサルスタジオなどのテーマパークに行った経験があればおわかりいただけるだろうが、アトラクションの行列に並ぶ客を退屈させぬよう、行列エリアにはアトラクションの背景世界を反映した設計が施されているものが多い。例えばディズニーシーにかつてあったアトラクション『ストームライダー』では入場待機中にミッションブリーフィングを映像で見せられ、客は一気に物語世界に引き込まれる。同種の演出はテーマパークの随所に見られる26。

広い空間内に設置された映像装置は、それだけで人々の視線を集める機能がある。新宿アルタビジョンやタイムズスクウェアは言うに及ばず、家電量販店のテレビ売り場に行けばいつだって誰かしら張りついている。先に挙げた、遊園地のアトラクションにおける事前説明のための映像もそうした効果を利用したものだ。同じ効果を、VR 空間内でも使えるだろう。また、そこの映像にプレイヤーの動きをリアルタイムに反映するものを使用すれば効果的にプレイヤーの視線を引き付けるであろうことは、リアルタイム動画像処理ソフト「EffecTV」の経験からも予想できる。

もちろん、どうやってその仮想空間の中で自然に映像を観せるか、についてはおおいに工夫が必要だろうし、多用すればムービーシーンの多い一本道ゲームと同様の批判を受けるだろうが、プレイヤーがそうして仮想空間内に散りばめられた映像断片を自発的に回収・閲覧するようなシステムであれば、そこそこうまく機能するのではないだろうか。古いゲームの例ばかりで申し訳ないが、『ラストハルマゲドン』(ブレイングレイ, 1988) の石版探し27や、最近のゲームだと『The Elder Scrolls』(Bethesda Softworks) のシリーズにおける書物の役割が近い。Ubisoft の『Assassin’s Creed』シリーズや『Watch Dogs』でも秘匿された映像の収集と閲覧がゲーム世界を読み解くための重要なクエストの一部になっている。

役割を演じきる

これまでの議論で、VR で物語を伝える上での阻害要因の一つが、プレイヤーが自由気ままに振る舞えることにあるとした。それならプレイヤーの行動を束縛すればいいじゃん、とは誰もが思うところだが、行動を強制すればそれは映画と同じになる。ならば、与えられた役割と行動を、プレイヤーが自発的にとってくれればよいのではないか。すなわち、シナリオはほぼ一本道、主人公にどのタイミングでどのように振る舞って欲しいかをプレイヤーに伝え、プレイヤーはそれを忠実に演じきる。これなら、これまでに挙げた課題はほぼ解決できる。

しかし、いったいどうやって? それは楽しいのだろうか? そこで参照したいのが小説『平成三十年』に登場する「パソエン」である。

『平成三十年』は、経済企画庁長官も務めた堺屋太一が1997年から98年にかけて朝日新聞に連載し、その後2002年に書籍にまとめられた、近未来予測小説である。小説そのものの面白さや予測の精度はさておき、小説中にちょっとした賑やかしとして登場する、平成三十年に流行しているエンタテインメントシステム「パソエン」が示唆に富んでいる。

パソエンは「パーソナル・エンタテインメントシステム」の略で、ゴルフやカラオケにとってかわる、大人が楽しめる娯楽として作中に登場する。本文中でのパソエンの説明を引用する。

…パソエンの発想は、遊園地にある顔の部分だけ穴のあいた写真撮影用の板絵をエレクトロニクス化したものだ。デジタルカメラが頭に付けたヘッドホン型センサーで顔の位置と輪郭を計り、手足や肩腰に貼ったボタン型センサーで全身の動きを読み取る。

青い衝立の前でワイシャツ姿の津田がピッチングの真似をすると、横の大画面には、ジャイアンツ選手に変身した津田が、マウンドから豪速球を投げる。

(中略)

それでも相手選手を三振に討って取り、津田がカンフー型のガッツポーズをやったのに、画面の観客も室内の鑑賞者も沸いた。今、人気の…エースの真似だ。

別の箇所では『西遊記』の一場面を演じる官僚の描写がある。ここも興味深いところなので長めに引用しよう。

やがて背景に五本の巨大な柱が現れた。木下は小手をかざして眺めるポーズをして、

「遂に宇宙の果てに辿り着いた。その証に一筆」

といいながら全身で大きな字を書く真似をした。

「斉天大聖孫悟空、ここに至る」

という文字が大画面にさらさらっと出るのは、この演題のお決まりだ。木下は足踏みをして孫悟空が意気揚々と引き上げる姿を演じると、画面にはお釈迦様が現れた。それが掌をかざすと孫悟空の書いた文字がその中指に記されている。

「これは参った。釈尊牟尼の広大無辺、孫悟空も畏れ入ってござーる」

木下がそういって跪くと、大画面には土下座して仏を拝する孫悟空が映し出された。

全部で五分、パソエンとしては長い方だが、動作指示画面が出るので全部を憶える必要はない。

つまりパソエンは、五分に満たない時間、用意されたシナリオに沿って芝居を演じるというエンタテインメントシステムである。カラオケの芝居版、という表現がぴったりくるだろう。演目も、映画のハイライトシーンであったり歴史上の一場面であったりスポーツ名場面など多岐に渡る、ということになっている。

『平成三十年』のこのパソエン描写を初めて読んだときは、「ダセェなあ」くらいにしか思っていなかった。システム自体は面白そうではあるものの、それがゴルフやカラオケと同列に並べられ、接待の道具として使われている描写は、道具だては新しくともオヤジ発想の範疇でしかなかったし、そもそも「パソエン」という名前からしてどうしようもなく酷い。そして、役を演じるということに、作中で描写されるほど人々が熱狂するだろうか、と当時は思っていたのだ。

ところが今や、SNS や個人ストリーミング放送が広く普及し、その画面の中で人はみな何かを演じている。ネットアイドル・ネット芸人を目指して自分の部屋からスマートフォンで生放送する者はいくらでもいるし、もっとカジュアルに、自撮り写真で陽気な人を演じ、休日に食べたものの写真をアップロードしてセンスを演出し、メタ視点を開陳して評論家を演じたりしている。そうした自身の様子を画面上で客観的に眺め、また観客からの反響を受け取れる機会が突然、爆発的に増加した。演じる快感を知る人が凄まじい勢いで増えているのだ。

制約なく自由に動き回れるだけが VR ではない。高臨場感の空間で、シナリオに沿って何者かを演じきることも、VR が提供しうるエンタテインメントの在り方の一つである。

題材はなんだっていい。『平成三十年』の描写をヒントにして、スポーツの名場面の再現は熱そうだ。「ドーハの悲劇」でもいいし、スポーツノンフィクション屈指の傑作「江夏の21球」(山際淳司『スローカーブを、もう一球』(amazon)所収) を題材にすれば、単に野球の名勝負の再現だけでなく、その裏の駆け引きや心理ドラマまでも描けるだろう。他にも、

- アニメ『機動戦士ガンダム』での、ギレンの演説をギレンになりきって

- 映画『ローマの休日』のデートシーン(この場合、VR 空間も白黒で作るべきだろうか?)

- ペリーになりきる宮崎吐夢になりきって江戸幕府に開国を迫る

などなど、いくらでも考えられる。社会派に寄せるのであれば、橋本忍脚本『私は貝になりたい』のラストシーンを推したい。このシーンで主役は口を開かないがモノローグ音声が映像に被るという演出なので、プレイヤー本人はセリフをほとんど喋る必要がなく、パソエン向きだろう。

なりきるのはいいとして、それを誰が観るのか、と思われるかもしれないが、役を演じるというのはそれだけで十分に楽しいものである。ピンとこないなら、一人カラオケを想像してもらえればよい。またこれは私の個人的体験ではあるのだが、よりよく演じようとすると、背景となる世界やそこに至るまでの過程を詳しく調べることになる。そうすると、それまで以上に登場人物の心情や振舞が理解できるようになる。さらに、模倣対象である人物の立ち居振る舞いに似せて身体を動かしセリフを口にすると、次第にそれが自分の心の奥底から自然に出てきたような錯覚が生じ、その人物と一体化したような気になってくるのだ。

さらには、複数人が同時に演技をすることを前提としてよいのであれば、「なりきりチャット」略して「なり茶」と呼ばれる、webチャットでキャラクターを演じる遊びを参照してもよいかもしれない28。すなわち、複数人がそれぞれキャラクターになりきって、そのキャラクターにふさわしい言動や振舞いを演技するという遊び方だ。いわば VR 空間の中での即興会話劇、と言えるだろう。キャラクターの見た目や周辺の情景もそれらしく整えられるから、演技ができるプレイヤーがある程度集まれるなら、こちらの方がシナリオに縛られない分、自由度の高い遊びが楽しめるだろう29。

もっとも、演技をエンタテインメントの中心に据えるのは色々と問題も引き起こす。

『平成三十年』で描かれたパソエンは、カラオケと構造がよく似ているが故に、カラオケと似たような問題を呼び込んでいるように読める。数人で順番に演技をするので、順番待ちの間は人の演技を観ることになるのだが、知らない場面を演じられても乗れないし、下手な演技をえんえんと見せつけられるのは閉口ものだろう。なりきっているキャラクターと演技内容とがあまりに乖離するようであれば、そのキャラクターや世界観をよく知る人にとっては不快感を抱かせることになるのは、「なりきりチャット」でもよく見られたトラブルである。まずは単独でプレイし、その結果はゲーム実況動画のごとくネットで公開する、というのがおそらくはストレスの低いやり方であろう。

また、進行がシナリオ通りに行かなかった場合の対処は非常に難しい。ちょっとタイミングがずれるくらいならそれを検知して調整するのはさほど難しくなかろうが、転んだりセリフがとんだりした際に進行を自然に修正するのは難しいだろう。カラオケがそうであるように、シナリオ通りに無理矢理進め、失敗はプレイヤーの過失、という形で解決することもできるだろうが、それも含めて楽しめるかどうかはよくわからない30。

このあたりは、やってみないとわからないことも多いので、私がいる研究室でも現在研究を進めている段階である。個人的にはこの方向は開拓のし甲斐があると思っているので、演劇界の人も巻き込んで進めていきたいと考えている。

ポストドラマ演劇

演劇の話が出たついでに、現代の演劇で物語はどのように扱われているか、そこから VR に活かせる知見を探してみたい。以下の論考は、明治大学大学院国際日本学研究科の田中里奈が、筆者の講義「コンピュータゲーム史」の課題レポートとして提出した、「ゲームと演劇の連携における限界と可能性―演劇作品 『Being Faust』を一例として―」を参考にしている。

既に、直線状に物語が展開されるメディアの例として、小説や映画と並べて演劇を取り上げたが、演劇の方でもその点についての問題は意識されており、それを打破すべく様々な試みが実施されている。観客に途中で進行を選ばせたり、観客が舞台上を自由に歩き回り、それぞれが異なる視点から物語を体験する、といった類はもはや古典の部類に入りつつある。こうした試みは、物語を提示することを主題とした演劇から一線を画するものとして、「ポストドラマ演劇」と呼ばれる。

直線状の物語の手法を放棄した後、いったいなにがどのようにして表現されるのか。

高山明が主催する演劇ユニット Port B の2013年初演作品『東京ヘテロトピア』では、観客はスタート地点でガイドブックとラジオを手渡され、あとはガイドブックに記されたチェックポイントを好きな日・好きな時間に好きな順番で訪れ、ラジオを指定された周波数に合わせてその場所でのみ聞こえてくる小さな物語に耳を傾ける。すると、それまでただの日常だった風景が、物語を背負うことによってみるみる違って見えてくる。東京は想像以上に多国籍な街であり、周囲の土地や建物に、普段は見過ごしていた東京の歴史が刻まれていることに否応なく気付かされる。そして、周囲が変化して見えてくると、それらに囲まれた自分自身が、異なって見えてくる。

日常的な風景を拡張するという意味では、Augmented Reality (AR) であるとも言えよう。このように、自ら能動的に、何を見て、何を感じるかを決めていく過程は、ポストドラマ演劇の一つの方向性である。

観客が主体的に物語を構築していく演劇の一手法として、ズザンネ・フィルは「イメージの洪水 Bilderfluten」という言葉で、イメージの断片を、直線的に並べるのではなく同時並行的に、かつ大量に舞台上に展開する手法を紹介している31。大量に展開されたイメージ群をどう整理しどう受け止めるかは観客に委ねられる。一つ一つのイメージは、観客自身によって個人の体験に結びつきながらまさしく「イメージ」される。誰かに用意された視点をただ追いかけるのではなく、観客は受け止めきれないほどに押し寄せるイメージの断片を自分なりに拾い、つなげて、読み解くことになる。どのイメージが心にひっかかるかは観客次第であり、構築される物語は如何様にも変化する。上手く行けば、あたかも個々の観客に向けて個別に編まれた物語であるかのような感覚すら与えることができる。

「イメージの洪水」に近い手法は、他メディアにも見られる。1929年のロシア映画『これがロシヤだ Человек с киноаппаратом』は、当時のロシアの、街中や工場、山や海など様々な風景を、多重露光や逆再生などあらゆる映像技術を駆使して詰め込んでいる。モンタージュ理論が確立する時期の作品であり、かつ実験的なものではあるが、現代の我々の目から観ても、ありきたりの物語に沿った同時代の映画よりもはるかに見応えがあるし、様々なイメージが喚起される。

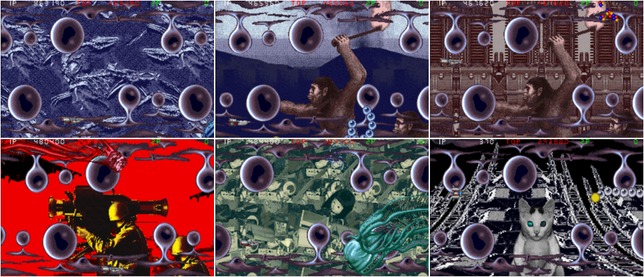

ゲームの場合、こうした演出はプレイを妨げない範囲内で行わねばならず、思いきったものはなかなか難しいのだが、先駆的な例はタイトーのシューティングゲーム『メタルブラック』(1991) に見られる。同社のやはりシューティングゲーム『ガンフロンティア』(1990) を手がけた仙波隆綱の作品で、両作品ともその演出の斬新さ・緻密さで話題を呼んだ。仙波氏はもともとアニメーター出身で、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』(松竹, 1988) では作画監督を務めている32。

『メタルブラック』の、最終ボスとの戦闘シーンでは、進行に応じて背景が次々と変化していく。恐竜の骨の化石や猿人、軍人と戦闘機などのイメージに交じって、日本人形や猫など、直線的な物語を構築しにくいイメージがコラージュされるのがシュルレアリスム的でもあり、初めて最終ボスに辿り着いたときには大きな衝撃を受けた。

『メタルブラック』より、最終ボス戦の背景。

この演出をボス戦で忙しい状況で仕掛けているため、これ以上映像を増やして「イメージの洪水」を作り出すのは避けた方がよい、という判断だろうか、映像点数は少なく、その内容にも緻密さはないが、プレイヤーの物語への期待をかきたてるだけの素材を提供することには成功していると言えるだろう33。

さて、これらの演出手法を VR に応用すると、プレイヤーを四方八方から様々な感覚刺激で同時多発的に埋め尽くし、プレイヤーは「感覚の洪水」から自身にあった物語を自ら構築する、という手法となるだろうか34。この場合個々の刺激は、意識して筋を追う必要のないごく短いもののほうがふさわしい。すでに述べた「VR 空間内での映像提示」と絡めて考えることもできるし、既存メディアのキャラクターや世界観を踏襲させたメディアミックスの一環として設計することも可能だ。

しかしながら、こうした現代演劇の演出手法は、一方で読み解く側の資質次第、という課題もある。プレイヤーには、提示されるイメージ群に対する感受性が求められるし、それらを編集して自分の物語を編む力も必要だ。それらがあることを前提できるとしても、こうした演出に付き合うのは、ときになかなかしんどい。物語に身を委ねて、受動的にエンタテインメントを楽しみたいという欲求が誰にでもあるのは、ゲームよりもゲーム実況動画の方が人気を集めたりする事例からも明らかだ35。プレイヤーに負担を強いる演出は、エンタテインメントの範疇からはみ出しかねない。

一方で、『新世紀エヴァンゲリオン』や『シン・ゴジラ』といったヒット作になると、劇中に登場するさまざまな小物や小さな出来事に対して考察を重ねることを楽しむファンが数多く出る、という土壌もある。作品世界に散りばめられた様々な事物を、我がことに引き寄せて捉える機会を提供するという意味において、こうした演出は参考になるだろう。

おわりに

以上、VR と物語の関係について長々と論じたが、最後にもう一度『大列車強盗』に話を戻して終わりにしたい。

映画におけるカメラワークを変革し、映画ならではの物語の手法を開拓した『大列車強盗』は、最後にこのような場面で終わる36。

それまで「透明な傍観者」として、安全な場所から成行を見守るだけだった観客に、登場人物の一人が、銃をこちらに向け、引き金を引くのである。

映画の物語は、観客をより自由な視点へと導くことでさらなる物語への没入を誘ったが、没入とはともすれば、安全の約束された心地よい劇空間への、現実からの一時的な逃避でもある。最後の最後に客席へ銃を向けるこのカットは、客席という絶対安全圏から高見の見物をしていた客を現実へと追い返すための、ちょっとした挑発行為だったのではないだろうか。

VR も、ややもすると「没入」という観点から語られがちだが、そこからの離脱ともに訪れる「現実」こそが、実は物語と対峙するのに一番ふさわしい空間なのかもしれない。

( 更新)

-

VR との関連性でいうと「ファンタスマゴリア」のような人力でのアニメーションまで遡って議論したいところだが本筋と離れてしまうので割愛。「国際学生対抗バーチャルリアリティコンテスト (IVRC)」の様子などを見ていると、学生達が手作業や人力駆動デバイスを駆使しながら VR 作品を動かしていて、むしろファンタスマゴリアっぽさを感じたりする。 ↩︎

-

ジョルジュ・サドゥール『世界映画全史2: 映画の発明—初期の見世物 1895-1897』(村山匡一郎ほか訳, 国書刊行会, 1993)(amazon) p. 67 ↩︎

-

もっとも、前掲書によれば滑稽物やお色気物でそれなりの人気を稼いだようではある。後発の、廉価版キネトスコープとでも言うべき mutoscope 用の作品例がこちら。 ↩︎

-

Wikipedia によれば、後年開発された立体映画版に対する反応であったとか、カメラ・オブスキュラと誤認したのではないかなどの説があるらしい。 ↩︎

-

もう一つ、スペクタクルのいわば対極として、リュミエール兄弟のシネマトグラフで当時人気を集めたのは、赤ん坊が食事をしているだけという他愛もないシーンも含まれていた、ということは付け加えておく必要があるだろう。『世界映画全史2』p. 95 ↩︎

-

マドレーヌ・マルテット=メリエス『魔術師メリエス』(古賀太訳, フィルムアート社, 1994)(amazon) p. 123 ↩︎

-

『魔術師メリエス』p. 172 ↩︎

-

この映像について少し補足しておくと、ここで扱われている舞台上での人間消失奇術は、1886年に Buatier de Kolta という奇術師が開発したもので、大評判をとったものを下敷にしている。冒頭で奇術師がまず床に新聞紙を敷き、ついで椅子を乗せているのは、床に抜け穴は開いてませんよ、ということを示す手順である。この奇術のトリックについては、1890年に Professor Hoffmann なる人物によるトリック解説本『More Magic』で暴露されているため、おそらくは観客の方にもトリックを知っている者がそこそこいたはずだ。メリエスはそれを見越して、新機軸を導入したのだろう。 ↩︎

-

『世界映画全史3: 映画の先駆者たち—メリエスの時代 1897-1902』(村山匡一郎ほか訳, 国書刊行会, 1994)(amazon) p. 199 ↩︎

-

ご興味お持ちの出版社の皆様のご連絡お待ちしております。 ↩︎

-

中沢新一「ゲームフリークはバグと戯れる」(『雪片曲線論』(青土社, 1985)に所収) ↩︎

-

もっとも、そうした長方形の箱に無理矢理の意味を持たせることもあった。同社の『Breakout』(1976) では刑務所の壁、『Super Breakout』(1981) では “force field” といった意味が持たされている。詳しくは『The Medium of the Video Game』(Wolf, 2010) を参照。 ↩︎

-

大塚英志は『物語消費論』(新曜社, 1989)(amazon) でビックリマンシールにおける世界観提示の手法を手がかりに「大きな物語」を語る手法の変遷を論じている。これがさらに発展して、物語断片そのものが消費の対象へと移行した様を東浩紀は『動物化するポストモダン』(講談社, 2001)(amazon) で「データベース消費」と名付け、またその続編『ゲーム的リアリズムの誕生』(講談社, 2007)(amazon) ではこうした手法がゲーム以外のメディアへ還流されていく様子を論じている。さやわかは『僕たちのゲーム史』(星海社, 2012)(amazon) で、「裏技」や「隠れキャラ」を手がかりにこうしたゲーム特有の物語の方法について改めて論じている。 ↩︎

-

初期のビデオゲームにおいては、世界設定はインストラクションカード(ゲームの遊び方を記した説明書き)に数行、オマケ程度に書かれるものであり、せいぜいがキャラクターデザインがそれを反映しているくらいのものだった。しかし『ゼビウス』ではゲーム内キャラクターの行動や演出が世界設定を感じさせる、特徴のあるものになっていた。こう書くと、まず綿密な世界設定が用意され、それに従ってゲーム内演出が決定されたかのようだが、実際には現場でのノリや上司からの要請で決められたものに、ゲームデザイナーである遠藤雅伸が後から設定を加えたケースも多いという。本人の証言については電ファミニコゲーマー「ゲームの企画書」第一回を参照。また、キャラクターデザインを担当した遠山茂樹氏は、デザイン依頼段階では細かい設定についての指示が与えられず、後で遠藤氏から教えられて驚いたと証言しており、「本当の所は決まってなかったんだと思います」と推測している(『遠藤茂樹作品集・インタビュー前編』(ゲー夢エリア51, 2012) 。一見「大きな物語」があるように見せかけて実は断片の寄せ集めでしかなく、物語が後から形成されていったというこの軽いノリは、東のいう「データベース消費」の萌芽であったと言えよう。 ↩︎

-

このような表現手法は、現在では他のメディアを巻き込んで多元的に展開されている。中でも「メディアミックス」と呼ばれる手法はこうした表現の一形態としてすでに確立されており、それが日本で特異に発達した過程がマーク・スタインバーグ『なぜ日本は〈メディアミックスする国〉なのか』(中川譲訳, 角川学芸出版, 2015)(amazon) で詳しく述べられている。膨大な世界設定を定め、そこから導かれる諸現象を作品内のそこかしこに散りばめるというやり方は、大きな予算が投入されるハリウッド映画ではすでに当たり前のものとなっており、それがテーマパークのアトラクションやゲームへと応用されているという事情については、フランク・ローズ『のめりこませる技術─誰が物語を操るのか』(島内哲朗訳, フィルムアート社, 2011)(amazon) に詳しい。 ↩︎

-

世界の断片的な情報をプレーヤーに小出しに与える、という観点においては、SSI 社が1985年から発売している『Phantasie』シリーズが先駆的な試みをしている。ゲーム内世界に伝わる伝承や英雄譚が、巻物に記された書物として各地に散りばめられており、それらを入手して読み解いていくことで、次第にその世界の背景がプレーヤーに理解されるよう設計されている。ゲーム内書物を利用した物語断片の提供という手法はその後広く使われるようになり、近年のゲームでは、オープンワールドゲームの代表的なタイトルである『The Elder Scrolls』(Bethesda Softworks) シリーズが、その名の示す通りにゲーム内書物を効果的に演出に利用している。第五作の『Skyrim』(2011) ではゲーム内に登場する本は500冊を超える。『Phantasie』は物語の演出にアイディアが光るシリーズで、第三作ではゲーム中の重要人物の救出に失敗した後、その人物の葬式に多数の参列者が集う光景からその人物の偉大さが伝わってくるという演出がある。またその直後に宿敵が現われ、葬列を襲撃して参列者を焼き払うというイベントがあり、プレーヤーはその敵の性格や立場を知ることとなる。このような演出は今ではよく見られるようになったが、当時は敵の凶暴さや主義主張などは説明書に「世界征服を狙う悪の親玉」程度の説明しかなかったり、ゲーム中の説明的なセリフで済ませたものが多く、こうした丁寧な描写は画期的だった。(もっとも、その襲撃で主人公パーティが受けるダメージはそこらを徘徊している敵から受けるものと大差なかったため、実感はあまり伴わないという問題はあったのだが) ↩︎

-

スティーブン・スピルバーグは VR 技術について、「全方位を見渡せて、どちらを見るか決められる世界に没入したとき、ストーリーが忘れられなければよいが」と懸念を述べている。しかしこの懸念は、あくまでも映画的な物語の手法が VR で通用しないことについてのものであり、VR が切り拓く新しい可能性についてはスピルバーグもポジティブに捉えている。 ↩︎

-

ただし「歩きスマホ」と同様、こちらもゲームによっては大変危険な目に会う場合が少なくない。 ↩︎

-

Skyrim の世界で最も高い山中に「7000 steps」と呼ばれる階段路があるのだが、実際に数えた人によれば700段ちょっとしかないとのこと。映像を観るとわかるが、道中モンスターと戦ったりしながらでも、10分弱で頂上へ着いてしまう。ちなみに香川県のこんぴらさんの石段は1368段で、駆け上がると15分くらいかかるらしい。 ↩︎

-

ディズニー・インスティチュート『ディズニーが教えるお客様を感動させる最高の方法』(月沢李歌子訳, 日本経済新聞出版社, 2005)(amazon) p. 112 ↩︎

-

竹内オサム『マンガ表現学入門』(筑摩書房, 2005)(amazon) 、三輪健太朗『マンガと映画』(NTT出版, 2014)(amazon) などを参照。 ↩︎

-

『ポケモンGo』では、個々のポケモンがどのような生物で、その世界にどのような歴史や背景があるのかはさっぱりわからない。屋外で必要以上にスマートフォンの画面に注目させることの危険性を鑑みて、意図的に物語性を排除しているのだろう。 ↩︎

-

一方、伝え聞くところによるとバンダイナムコ『サマーレッスン』がいわゆる「不気味の谷」を越えるべく多大な労力をかけてキャラクターを作り上げているそうなのだが、これは背景として参照できる既存タイトルを持たず、再利用できる記号表現が少ないことに起因しているのではないだろうか。 ↩︎

-

「大きな物語」を追い求めるかわりに、記号に溢れた一瞬の快感を味わう刹那的なエンタテインメントへと移行していくというのは、大塚英志の「物語消費」から東浩紀の「データベース消費」へ、すなわち表層的な刺激の裏側にある隠れた世界を希求する「人間的」な消費行動から、表層的刺激そのものを求める「動物的」消費行動への移行に呼応しているようにも思える。 ↩︎

-

四角いスクリーンを使わずにそれとなく周囲に溶け込ませたり、平面映像は使わないものの周囲を真っ暗にした上で観るべき対象のみ照明をあてて注目させるなど、テーマパークにおける物語の手法はとても洗練されており、参考になる。ただし、アトラクションそのものは乗り物に乗り込んだ状態で移動や視線の向きをある程度強制するものがほとんどなのは、VR と問題を共有していることの証左である。その意味でもやはりテーマパークはおおいに参考になるだろう。 ↩︎

-

細かいことを言うと『ラストハルマゲドン』の場合、ひとつながりの物語の断片が 108 枚の石版という形でバラ撒かれてはいるものの、どの場所にどの断片が置かれているかは事前に決定されておらず、未発見の石版を見付けると未読の断片から順番にその石版に割り当てられるので、ひとつながりに物語を読んでいくことができるようになっている。108 の断片を自力で再編集しなくてよいので大変ありがたいが、自力で探し出してきた、という感覚はやや薄れる。 ↩︎

-

「なりきりチャット」についての詳しい資料を探している最中なのだが、「なりきりチャットの歴史」を手がかりに考えると、1996〜97年頃を黎明期として捉えられそうだ。システムとしては、基本的にはチャットサービスがあれば一通り成立するが、特定の行動の成否を乱数で判定するシステムなどテーブルトーク RPG に近いプレイができるサービスもあった。もっとも、演技をエンタテインメントの中心に据えるのは色々と問題も引き起こす。 ↩︎

-

そうした遊びの萌芽は、Lucasfilm のオンラインサービス『Habitat』に見られる。2D グラフィクスで表現されたアバターが画面中を動き回ったり会話することができる、いわばグラフィカルなオンラインチャットサービスで、1986年にβサービスが開始したものの、正式なサービスとして運営されたのは、富士通が1990年にライセンスを取得してサービスインした日本語版のみ。その日本語版では、チャット機能を駆使して、思い思いの商売をしたり、新聞を発行したり、テーブルトークスタイルの RPG(劇中劇だ!)を遊んだりするなど、システムに縛られない自由な遊びを満喫していた。 ↩︎

-

むしろ失敗した時に現実に引き戻される過程にこそ、面白い展開がありそうな気もする。これについては日本 VR 学会誌の連載で、映画『ウェストワールド』および漫画『休日のガンマン』を題材に短く論じているので、そちらをご参照いただきたい(日本バーチャルリアリティ学会誌 Vol.21 No.3, pp. 50-51, 2016) 。 ↩︎

-

Vill, Susanne「脱構築と映像洪水の間から生まれる創造的ビジョン: ポストモダン演劇美学の自由」(藤野一夫訳, 2009) ↩︎

-

『ゲームの流儀』(大田出版, 2012)(amazon) p. 102 からの仙波隆綱のインタビューを参照。なお、インタビューによれば『メタルブラック』で物語がわかりやすい形で提供されなかった理由について仙波は、「マジなストーリーを当時の業界が受け入れられる状態には、まだ、なかった」と述べている。社内で企画を通すためのシンプルなカバーストーリーとの矛盾を悟られぬよう配慮したということだが、それが結果的に筆者を含む熱狂的なファンを生む要因になったというのは面白い。 ↩︎

-

こうした仕掛けはゲーム冒頭から始まっていて、1面には新宿アルタによく似たビルが登場する。前掲書のインタビューによれば、後半のインパクトを強めるためにあえて冒頭に身近な風景を出したという。ちなみに、発売当時はまだアルタの大画面ディスプレイは橙色のモノクロ式だったのだが、この翌年にカラー化される。

-

「イメージの洪水」とは異なるが、3DCG 空間における「体験の断片」に近い事例として、『Virtua Racing』(SEGA, 1992) をここでは挙げたい。まさしく本稿の主題である Virtual Reality という言葉が一般に認知され始めた頃の作品である。同ゲームは 3D ポリゴン表示を取り入れたレースゲームで、それだけならすでにナムコが『Winning Run』を 1988 年に投入しているのだが、Virtua Racing はいわゆる「仮想世界」の描写で一線を画していた。Winning Run では画面に表示されるのはコースやレースカーなど、基本的にはレースに関係するもののみであったのだが、Virtua Racing では、コース脇に設置された観覧車やジェットコースターといった、ただの風景でしかないオブジェクトもポリゴン化されている。また、牛がのんびりと草を食んでいたり、椰子の木から椰子の実が落ちてきたりして、さらにはその実を車で押して運ぶことすらできる。そうした要素はレース自体にはまったく関係のないオブジェクトではあるが、あまり記号的に見えないそれらはそこにある環境や生活といったゲーム世界の拡がりを感じさせるものとして、当時おおいに注目を浴びた。この演出自体は物語を提供するものではないが、VR の文脈でこうした世界観演出が試みられた例としてはかなり早い部類に入る。

↩︎ -

ITmedia「なぜ人気?「ゲーム実況」 実況者にアイドル的注目、ゲーム会社が公認・活用の動きも ドワンゴに聞く」 ↩︎

-

細かいことを言うと、このカットは映画全体の冒頭にもつけてよい、と当時のエジソン社のカタログには記載されている(『世界映画全史3』p. 273) 。一応ここでは、映画の最後につけるのが製作者の元々の意図だったと思っておくことにする。 ↩︎