「透明な主人公」という類型

主人公「……」

コンピュータゲームの主人公には寡黙な者が多い。周囲のキャラクターがやいのやいのと喋るのに対して、主人公は一言も喋らないか、せいぜい周囲のお喋りに対して「はい」とか「そうだね」といった返事をするくらいしか口を開く機会がなかったりするゲームも多い。

『ボクと魔王』より、あってなきがごとき選択肢。

これはコンピュータゲームの技術的宿命といっていいだろう。コンピュータゲームは、プレイヤーに行動の自由がある「インタラクティブメディア」である以上、主人公の行動・言動は極力プレイヤーの自由に委ねたいのだが、プレイヤーの自由な発言を認識してうまく解釈する仕組がまず実装困難だし、発言内容の無限のバリエーションに追随してシナリオを調整することの難しさは想像を超える。かといって昔のテキスト入力式アドベンチャーゲームのように、何か喋ったとしてもシステムがすぐ「ソレハデキマセン」「ヨクワカリマセン」と返すようでは興醒めである1。

いきおい、ゲーム中の物語を進めるためのセリフ回しは、主人公の周囲にいる、システムが操るキャラクターに任せ、主人公はセリフ回しにほとんど関与させないか、あるいはインタラクティブ性をある程度放棄して、主人公がプレイヤーの手を離れてセリフ回しに参加するか、あたりが現実的な解決策となる。

後者の解決策を採った場合、ゲーム中の体験はやや奇妙なものとなる。戦闘や探索の場面では主人公キャラクターはプレイヤーの操作通りに動き、プレイヤーと主人公との一体感は高い。しかし主人公が喋り始めた途端、そのセリフはプレイヤーの心の内から発せられたものではないため、プレイヤーと主人公とが乖離する。セリフによっては「え、こいつこんなキャラクターだったの?」と違和感を抱くこともある。

つまり「プレイヤーの分身」としての主人公と、「物語の中心」としての主人公、という二つの役割を重ねた存在がそこには立ち現われることになる。これを「主人公の二重性」とここでは呼ぶことにする。

この二重性を少しでも軽減するための解決策として多用されるのが、「寡黙な主人公」というキャラクター類型だった訳だ。

主人公キャラクターの系譜

「寡黙な主人公」というキャラクター類型を検討するための前準備として、コンピュータゲームの歴史を辿りながら、そこに登場した主人公達を概観してみよう。といってもすべてのゲームを点検していく訳にはいかないから、恣意的にピックアップしていく。饒舌な主人公達を大勢切り捨てていくことになるのはご容赦願いたい。

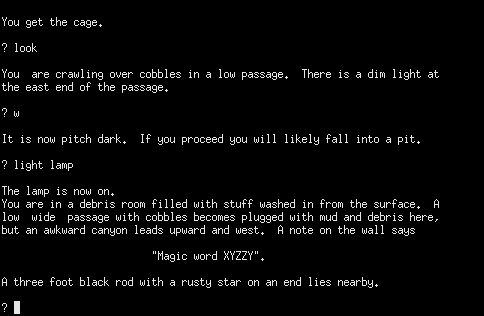

コンピュータゲームの黎明期に多く作られたゲームジャンルの一つにアドベンチャーゲーム (AVG) がある。世界最初の AVG といわれる『Colossal Cave Adventure』(Crowther, 1976) やそれを受け継いだ『Zork』(Infocom, 1980) では、周囲の描写や主人公の行動の結果は、システムからプレイヤーへ向けてのメッセージという形で表示される。しかしながら主人公自身の容貌や振舞についての描写はほとんど見られない。製作者によって用意された主人公キャラクターの造形はほぼ無いに等しく、プレイヤーが個々に想像することが前提となっている。ゲーム中に表示されるテキストはほぼすべてが叙述文であり、セリフはない。主人公や他のキャラクターがどんな言葉を発したかは、プレイヤーの想像に委ねられている。

『Colossal Cave Adventure』の改良版『Adventure 4』より。

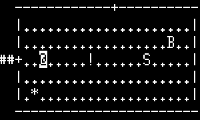

これは初期のロールプレイングゲーム (RPG) でも同様で、主人公キャラクターのグラフィックはそもそも存在せず、テキストによる描写もごくわずかであり、やはりキャラクターはプレイヤーが作るもの、という前提が存在する。戦ったり宝物を拾ったりしたときにどのような振舞をしてどのような会話をしたか、すべてはプレイヤーの想像に任されている。

このような、主人公キャラクターにまったく設定が与えられておらず、であるが故にプレイヤーがどんなキャラクター像を想像してもよいようなキャラクターを “Ageless, Faceless, Gender-Neutral, Culturally-Ambiguous Adventure Person(年齢・相貌不明、性的中立で文化背景も曖昧な冒険者)” 略して “AFGNCAAP(アフガンキャップ)” と呼ぶ。初出は前掲の『Zork』シリーズの 1997年作品『Zork: Grand Inquisitor』(Activision) で、ゲーム中に登場するキャラクターが主人公のことをこう呼ぶ。

時代が下って、例えば『ポートピア連続殺人事件』(ENIX, 1983) では「ヤス」という相棒役のキャラクターが登場し、それまでの AVG で情景描写や行動描写を担っていたシステムメッセージの役割2を請け負っており、とにかくよく喋る。そのためヤスのキャラクターはよく立っているのだが、主人公のキャラクター像は漠然としている。

これが『サラダの国のトマト姫』(ハドソン, 1984) になってくると、主人公キャラクターにも「キュウリ戦士」という明確な図像が与えられるようになってくる。とはいえ、この時期の AVG の常でほとんどの画面は一人称視点で描かれており、画面中に主人公は滅多に登場しないため、その姿や振る舞いを確認する機会は限られている。主人公が発するセリフもごくわずかで、キャラクターの人となりをはっきりとプレイヤーに伝えるほどのものではない3。

『サラダの国のトマト姫』より。左端が主人公のキュウリ戦士。

一方で、海外では主人公が画面に出ずっぱりのゲームが出てくる。Sierra On-Line の『King’s Quest』(1984) がそれで、テキスト入力ではなく、三人称視点で描かれた画面上に登場する主人公 ‘Sir Graham’ を操作して、アイテムを拾ったり動かしたり会話をしたりすることでゲームが進行していく。

『King’s Quest』より。右側の木の下にいるのが主人公の Sir Graham。 (図は Wikipedia より転載)

『King’s Quest』では主人公が画面上に登場するために、その容貌や動き方を映像として表現する必要が生じており、主人公像がそこそこはっきりと定められている。とはいえ、当時のコンピュータの表現能力では細かい表情などの表現はまだ難しく、かろうじて主人公は男で羽つきの帽子をかぶっているらしいことがわかる程度ではあるのだが。

いずれにせよこの時期のゲームは、主人公の行動自由度はそれほど高いものではなく、またキャラクター描写は浅い。物語や世界観も突き詰められたものではなく、歴史の浅さが故のアラは大きい。しかしながら、描写が少ないからこそ、その姿や性格はプレイヤーの想像に委ねられる領分も大きくなる。語られない、描かれないからこそ、プレイヤーがそれらを好きなように補うことができる。

これが、コンピュータの表現能力が向上し、ゲームに物語や世界観が導入されてくるようになると、様相は異ってくる。

『Rogue』(Toy, Wichman & Arnold, 1980) より。画面左側の @ が主人公。他の B や S はモンスター、! や * はアイテム。

主人公キャラクターのグラフィックが高精細になり、身振り手振りなどの動きの演技ができるようになると、それまで曖昧に済ませられていた細部の設定を定めなければならなくなっていく。極端な話、キャラクターがまだ「@」で表わされていた頃にはキャラクターの性別すら曖昧に留めておくことができたが、今ではそこを曖昧なままにしておくのは難しい4 5。

同様に、ゲーム中に表示できるテキストの量も事実上制約がなくなり、可読性も向上したため、豊富な描写を投入することができるようになってきた。複雑な物語が用意され、またそうした物語が登場人物の口を通して語られる。登場人物どうしの会話も豊富になり、状況に応じて発言内容を変化させる、といったこともできるようになってきている。主人公にも豊かなセリフを用意することはまったく難しくない。

ところが、冒頭に述べたように主人公の発言の機会がほとんど用意されていないゲームはいまだ数多くある。

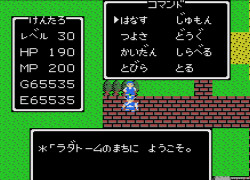

『ドラゴンクエスト』(ENIX, 1986) で、マイラの村のある住人に話しかけたところ。いきなり「おまえがロトの血を引く者?」と疑われるのだが、おそらく会話の冒頭で主人公の方から自分の出自を告げる機会があったのであり、それが省略されているのだろう。

ただしこれには、主人公が寡黙であるという設定の他に、主人公も何か喋るものの、そのセリフをあえて省略して想像の余地を残す、という手法もそこには含まれている。例えば「僕は軽口を交えながら相手を褒めたたえた」とか「断固とした口調で断わった」といったように主人公が発言している様子を文章で描写する、あるいはキャラクターにあたかも喋っているかのように身振り手振りを行わせる、といった演出がよく見られる。その場合、実際に主人公がどのような発言をしていたかは、その発言を聞いた他キャラクターの反応によって示される。しかしながら主人公の発言内容は積極的には開示されないため、周囲のキャラクターの饒舌さに比べるとどうしても主人公には寡黙さを感じてしまう。

いずれにせよ、主人公が発したセリフを明示しないことで、プレイヤーの考える主人公像との乖離を防ぐのが、寡黙な主人公という類型の目的であることがわかる。

透明な主人公

前節ではセリフのみに注目して「寡黙な主人公」という類型を検討したが、ゲームにおけるキャラクターの心理描写力が高まるにつれ、主人公キャラクターの感情面にも同じようなことが当てはまるようになる。

つまり、主人公が喋ってしまえばその発言内容がプレイヤーの想定と衝突し乖離を引き起こすように、主人公が行動によってその感情や思考を表現してしまうと、それもまた乖離の原因になってしまう、ということだ。

例えばゲーム中で主人公が怒りのあまり敵に突進していったり、恐怖のあまり動けなくなったりする場面で、主人公の二重性を意識させられた経験のあるプレイヤーは多いだろう6。

そうした乖離を避けようとするなら、主人公には、セリフを喋らせないのと同様、余程のことがない限りは感情を露わにすることなく、目の前の出来事に対しては受け身の行動をとらせることになる。画面に映らない感情の動きは、プレイヤーがそれぞれの都合のよいように補間する。

このキャラクター類型がよく採用される理由はもう一つ、シナリオの選択肢を増やしてしまうと、シナリオ執筆やそのプログラミング、難易度調整やデバッグのコストが猛烈にかさんでしまうため、極力選択の幅は狭めたいという制作上の要請も挙げられる。

こうした主人公キャラクターの類型を、ここでは

「透明な主人公」

と呼びたい。

テキスト AVG でよく見られた AFGNCAAP は、主人公の言動や感情は描写されないが、それによってむしろプレイヤーの想像の余地をたっぷりと与えている。明確なセリフが描写されないが故に、ことあるごとに卑語を連発するようなキャラクター像ですらはめこむことが可能だ。一方、透明な主人公の方では、消極的な発言や「……」を繰り返し選択させられることで、寡黙で受動的な主人公像のみが可能性として残される。名前や外観が明瞭に定められてもなお透明な存在として描かれる。

筆者がこうした類型をはっきりと意識したのは、プレイステーション用RPG『幻想水滸伝』(KONAMI, 1995) および『幻想水滸伝II』(同, 1998) をプレイしてのことである。両者はゲームシステム的にはほぼ共通で、ゲーム世界も時系列の繋がった同一世界であるが、主人公は異なっている。どちらの主人公も、そのキャラクターの図像ははっきりと定められており、その出自やそこから導かれる性格設定などは一応定められているため AFGNCAAP には属さないが、ゲーム中でその感情を露わにしたり積極的に行動する場面はごく限られており、「透明な主人公」に該当する7。

それがよく現われている場面として、どちらの作品でもゲーム中に主人公のセリフを選択する場面があるのだが、

「そうかな」

「……」

といったような選択肢が用意されるのみで、どれを選ぼうが大勢には影響を与えない、というのがほとんどだ。

ちなみに『幻想水滸伝II』では前作の主人公がゲストキャラクターとして登場するが、主人公という役割から解放されているにも関わらず、やはり寡黙で感情を露わにしないキャラクターとして登場し、その心境などは周囲のキャラクターが代弁する、という徹底ぶりを見せている。

同じような主人公キャラクターは様々なゲームに見ることができる。『Halo』シリーズのマスターチーフ然り、『イース』シリーズ後期のアドル然り。

主人公の二重性を甘受し物語やキャラクターを見せることに徹するか、それとも透明な主人公像を導入して主人公キャラクターを物語の中心から外すか。物語に重きを置いたゲームではこの判断が重要となってくる。しかし今後の技術の発展に伴って、冒頭で述べたような技術的宿命が解消されるようになると、新たなキャラクターの見せ方が試みられるようになっていくだろう。それまでに主人公キャラクターの類型論については調査を進めていきたいと思っている。

さて、将来の主人公像についてはさておき、従来のゲームが作り上げてきたキャラクター観に対して、意外な形で挑戦したゲームがある。それが『ボクと魔王』である。

『ボクと魔王』が描く虚構内虚構

『ボクと魔王』は、PlayStation2 が発売されて一年後の2001年3月にソニー・コンピュータエンタテインメントから発売された RPG である。開発は ZENER WORKS で、同社はそれまでにゲームボーイ用 RPG『リトルマスター』などを手がけている。

『ボクと魔王』の主人公は、どこにでもいそうなごく普通の少年であるということがゲーム開始直後のキャラクター紹介で強調される。こうした主人公キャラクターの位置づけはよくあるものだが、このゲームではそれが後々重要な意味をおびるようになる。

この世界ではすべての人が、「分類表」という書類によってそれぞれ役割が決められており、それに沿って生活をしている。といっても、ディストピア的な暗い社会には見えず、みなそれに疑問を持たずに、分類表通りの生活を営んでいる。

ところが主人公の少年は、その分類表から名前が消えていることが判明する。役割が失われたのだ。それがどのような意味を持つかはすぐにはわからないが、ひとまず少年は、ひょんなことから自分に取りついた「魔王」と共に旅に出ることになる。

主人公初登場シーン。ゲーム史上、ここまで主人公を「地味」と言い続けるゲームが他にあったろうか。

さて、ゲームが進むにつれ、この世界の成り立ちが次第に明らかになっていく。この世界は強大な魔力を持ったベーロンという人物が、娘であるマルレインという少女を楽しませるために創った箱庭のような世界で、住人達はその世界の登場人物として配されたのである。その世界では一人の勇者が魔王と戦いを繰り広げるというシナリオが設定され、その様子をマルレインは世界の中から鑑賞できるように作られている。

主人公の少年はそんな世界におけるモブキャラの一人として配されたのであり、もとより目立たぬよう地味な存在として「分類」されていた。

しかし彼は、プレイヤーが操作できる主人公キャラクターとなることにより、創造主ベーロンの思惑から外れてしまった。分類表から彼の名が消えたのはつまり、この世界の理の外に彼が身を置くことになった、ということを示している。

最終的には主人公はベーロンと対決し、人々を分類表による拘束から解き放つ。

ここで注目しなければならないのが、分類表によって形づくられたこの世界そのものが、よくあるゲームが提供するゲーム世界自体を暗喩している点である。

『ドラゴンクエスト』より。ラダトームの町の彼は、ゲームクリアの時を迎えるまでひたすら「ようこそ」と言い続ける。

例えば『ドラゴンクエスト』には、話しかけると「○○の町へようこそ」と返答する人物がよく出てくるが、何度話しかけようと、世界がどのような状況になろうと、「○○の町へようこそ」としか返答しなかったりする8。ラスボスはなぜ世界を征服しようとするのか、その背景や動機がゲーム内で詳細に設定されていたとしても、それは誰かにそう設定されたものであり、ラスボスはそのシナリオ通りに行動しているに過ぎない。『ボクと魔王』は、ゲーム的な人工世界をゲーム中に作り上げるという二重構造を持つことで、そうしたゲームの不可解な「お約束」の存在そのものを浮かびあがらせているのだ9。

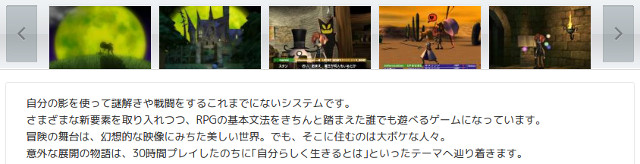

既存ゲームの約束事を強く意識しているのは、雑誌やWebサイトに掲載された『ボクと魔王』の紹介文に「さまざまな新要素を取り入れつつ、RPGの基本文法をきちんと踏まえた誰でも遊べるゲーム」とあることからもうかがえる。2001年には、ドラゴンクエストは第7作が、ファイナルファンタジーは第9作が、それぞれ発表済みで(ただし両作とも PS2 ではなく PS1 用)、日本のコンピュータ RPG は成熟期に入っている。この時期に「RPGの基本文法をきちんと踏まえた」という宣伝文句はいささかおかしい。まるでゲームに何の特徴もないかのようだ。実際、ゲームシステム自体はごくオーソドックスなものである。

Playstation.com に掲載されていた10、『ボクと魔王』の紹介文。

これは、『ボクと魔王』が既存 RPG のお約束そのものをメタ的に捉えた作品であることを念頭に置くと合点がいく。〈普通〉の RPG を、文学でいう「準拠枠」として使用しますよ、と宣言することによって、その準拠枠そのものに注意を向けさせているのだ。

ゲーム中、フィールドの描画でも、浅い被写界深度を模した、ボケ味の強いレンダリングが施されており、あたかもミニチュア撮影であるかのように見せることで、その世界が作られたものであることを暗示している。発売当時に放映された TVCM も人形劇を使ったもので、やはり登場人物達が操り人形的存在であり、ゲームの舞台がまさしく〈舞台〉であることを示している。

『ボクと魔王』のゲーム画面。被写界深度の浅さは、ミニチュアっぽさを演出している。

さらに細かい演出に目を向けると、こんな場面がある。最終ボス手前で扉が行く手を遮るのだが、どうやって開けるのか、主人公パーティが議論している際にそのうちの一人が

と意見を述べる。そこへ別の登場人物が突如現れ、

とからかった後に、

と言いながら、物理的に扉を破壊する。

これもまた、既存ゲームの「お約束」に関わるものである。ゲームにはさまざまな物体が登場する。初期のゲームではグラフィックの解像度が低かったため、壁や柵や山や木といったものは、記号的に表現されている。そうした記号が通り抜けられるものなのか障害物なのかは、何度か体当たりしてみて試した後にプレイヤーに了解される。ところがグラフィックの解像度が向上し、柵や森がある程度リアルに表現できるようになってくると、この了解が崩れてくる。ひょいと乗り越えられそうな柵であったり、まばらに木が生えていて間をすり抜けていくことがなんでもなさそうな森であっても、そこを進んでいくことができないという事態を幾度となく体験することになる。解像度が向上したのは見た目のみであり、その背後には依然として低解像度の記号的世界が隠れているのである。その齟齬に出会うと、ゲームの「お約束」が露わになってしまう。いかにも蹴破れそうな扉であっても、鍵を見付けるまではそこを通れない、という「お約束」を認めなければならない。

『ドラゴンクエスト』の外フィールド画面。岩山のところの図像をそのまま解釈すれば、岩山と岩山の間は通っていけなくもなさそうに見える。しかし数度試してそれが駄目なことがわかれば、これらは岩山の形を忠実に表わしているのではなく、岩山の記号であることをプレイヤーは了解する。

『biohazard HD REMASTER』(CAPCOM, 2015) より。フェンスの間から先へ進めそうなものだが、行かせてもらえない。『ドラゴンクエスト』と異なり、図像の画質が高く単なる記号表現であるようには見えないため、当たり判定は図像に忠実なのではという期待をどうしても払拭し切れない。

『ボクと魔王』の世界は、こうした「お約束」でプレイヤーに対して様々な束縛を強要する、ゲームのシステムそのものをゲーム中に作り上げているわけだ。

さて、そんな「お約束」だらけのゲーム世界の中での極めつけの「お約束」が、主人公キャラクターの扱いである。自由に操作できるようで、その実は技術上・デザイン上の様々な制約から、役割に束縛されるという二重性を抱えた主人公キャラクターは、いきおい、透明な存在へと追いやられる。たとえ外見が派手であっても、その行動原理はなんとも地味になりがちだ。プレイヤーはそんないっときの不自由さを「お約束」として受け入れ、それでもゲーム中の自分を自由な存在であるかのように思い込む。それは、自分達が住む現実世界が、原理的には何をやっても自由である筈が、様々な社会的制約により不自由にしか振舞えないことの、ちょうど裏返しになっている。虚構の中に構築された虚構からその外側の虚構を眺めた風景は、そのまま虚構から外の現実世界を眺めた風景を鏡に写したように見えてくるのだ。

虚構内虚構を通して虚構そのものへ、そしてそれと対になる現実へと思索を誘う作品は、小説や漫画、映画にも多く見られる。

筒井康隆の小説『虚人たち』(1979-1981) は、物語のために創造され、物語を終えるとともに消えるキャラクター達が、まさしく物語を語るという目的のために翻弄される「虚構」という仕組の横暴さを、虚構そのものを使って描き出している。『虚人たち』に登場するキャラクターは、常に自分達が虚構内存在であることを意識しながら行動し、そして小説という虚構の終了にあわせて、物語世界とともに消失する。そのラストは、物語の語り手・虚構の創造主である作者=筒井康隆の手を離れてキャラクターが存在することを許さないという、作者の支配欲を限界まで高めたらどうなるのか見てみようとする実験でもあった。

一方で、エンデの『はてしない物語』(1979) では、よき物語とはなべて、本を閉じた後もその世界は残り、キャラクター達は生き続けるものとして描かれている。これはある意味常識的な捉え方ではあるのだが、エンデはさらに、現実の読者の代弁者である主人公の少年が物語世界を支配したいという欲にとらわれる様を描くことで、物語の語り手だけでなく読み手もまた、物語世界の住人にとって危険な存在となりうることを暴露している。

勇み足を覚悟で述べると、『ボクと魔王』は、プレイヤーという存在を抱えた、インタラクティブなメディアであるところのゲームにおいて、製作者とプレイヤーとの間で翻弄されるキャラクター達を図らずも描き出しているのではないだろうか。

プレイヤーとキャラクターとの関係を考える上で、今度はマルレインというキャラクターに着目してみたい。ゲーム中、物語の語り手は箱庭世界の創造主ベーロンとして登場する。ベーロンがなぜ箱庭世界を創造したかといえば、娘であるマルレインを楽しませるためであった。ここでゲームの製作者をベーロンに重ねるならば、マルレインに相当するのは、そのゲームのプレイヤーということになる。しかしマルレインは自らの意志でベーロンの前から姿を消し、箱庭世界の縁に身を隠してしまう。つまりマルレイン=プレイヤーはゲーム開始時にはすでにゲームからほぼ切り離されていたのである。主人公となった地味な少年キャラクターをプレイヤーが操ることになったのはむしろ想定外だった、というのがこのゲームの出発点なのだ。

マルレインと主人公という二人のキャラクターはつまり、プレイヤーの持つ、物語に存分に浸りたいという願望と、自由にプレイしたいという願望とが併存する主人公の二重性の問題を、別人格として分離することで浮き彫りにしているのだ。

だからこそ、このゲームのラストシーンはひときわ感動的である。主人公と冒険をともにしたキャラクター達は物語の進行から解放され、それぞれの道を歩むべく、一人ずつ主人公に別れを告げて去ってゆく。最後に主人公は、透明な主人公という役割を解かれ、マルレインと手をとりあい、扉を閉めてプレイヤーの前から消える。分離されていた二人が最後に一つになった時に、主人公達はプレイヤーから切り離され、そしてプレイヤーの冒険はそこで終わるのである。その後には、プレイヤーと冒険をともにした二人のキャラクターの、それぞれの世界が広がっていることが示唆される。

物語の終了は、キャラクター達の自由の始まりを告げるだけでなく、いっとき物語の世界に身を委ねたプレイヤーにとっても、無限の選択肢が広がる世界への回帰を告げるものである。ゲームを遊ぶということは、不自由な現実から自由なゲーム空間へ逃避するということではなく、自由から不自由への逃避である、ということを『ボクと魔王』というゲームは表現しているのかもしれない。

( 更新)

-

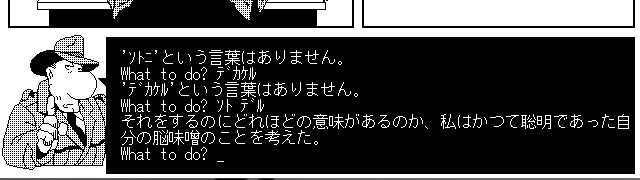

いきなり余談。システム側が想定していない言葉が入力された時にどのようなメッセージを返すか、については様々な工夫がなされるものだが、今まで一番ムカッと来たのは、AVG 黎明期にヒット作を次々と生み出したシンキングラビットの『THE MAN I LOVE』。

『THE MAN I LOVE』(シンキングラビット, 1989) より。

面白い例としては、音声認識を採用したゲームの例で、認識できなかったり反応できない言葉に対してわざとぶっきらぼうに応答する『シーマン』(SEGA, 1999) がある。「すいません、わかりません」と下手に出るのではなく、あえて居丈高に「お前のいってることわかんねーよ」と返事をさせると、プレイヤーはなんとかわかってもらおうとして工夫するようになる。この大胆な手法は音声認識の専門家にも注目されたという。詳しくは、斎藤由多加『ハンバーガーを待つ3分間の値段—ゲームクリエーターの発想術』(幻冬舎, 2006)(amazon) を参照。 ↩︎

-

『Dungeons & Dragons』(TSR, 1974) に代表されるテーブルトップ RPG においてゲームの進行を司った「ゲームマスター」の役割を、コンピュータ上の RPG や AVG ではコンピュータが引き継ぐこととなる。『ポートピア連続殺人事件』ではさらにその役割を、ゲーム内の登場人物に持たせたことが画期的だった。 ↩︎

-

ほぼ同時期に発売された SF アニメのテイストを取り入れた AVG『ザース』(ENIX, 1984) では、主人公が画面上に描かれる頻度がもう少し高い。また変わった例としては、東映動画がアニメーションを担当した VHD 版『惑星メフィウス』では、パソコン版と比べると主人公が描かれる頻度が格段に上がる(山下章『チャンレジ!!パソコン Adventure Game』(電波新聞社, 1985) の攻略ページを参照しての調査)。アニメ文化がコンピュータゲームに持ち込まれた影響が表われているのかもしれない。 ↩︎

-

主人公キャラクターのグラフィック表現が著しく向上し、それに伴って明確なキャラクターが設定されるようになった源流には、レーザーディスクによるアニメーション表示を取り入れたアーケードゲーム『Dragon’s Lair』(Cinematronics, 1983) や『タイムギャル』(タイトー, 1985) が挙げられるだろう。当時のコンピュータグラフィックスでは表現の難しかった、高精細かつ動きのあるアニメーションによる表現が可能になったため、それまで主流だった16×16ドット程度のグラフィックでは表現せずに済ませられた細部の具象的表現が求められるようになり、またそれにみあったキャラクター像が綿密に設定されることになる。 ↩︎

-

これまた余談なのだが筒井康隆は、『虚航船団』を発表した直後の、巽孝之との対談において、

と述べている(『虚航船団の逆襲』(中公文庫, 1984) 内「メディアと感情移入」より)。ゲームに慣れた目からすれば、インベーダあたりは十分具象的なように思えるが、外から見れば @ や # と大差のない記号的表現に見えたわけだ。ちなみに『虚航船団』ではコンパスやホチキスなどの文房具がキャラクターとして登場するが、文房具としての形状や機能はそのままに会話したり性交渉をしたりする存在として描かれている。具体的であると同時に抽象的な存在として登場させられており、初期のコンピュータゲームのキャラクター達と通じるところがある。 ↩︎例えばコンピュータゲームなんか、はじめて見た人にとっては、あれはただ単に、記号ですからね。あのインベーダの恰好なんて記号なんだけど、それに対して感情移入している

-

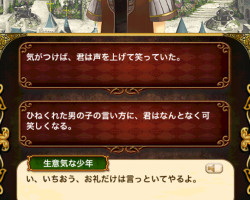

この種の二重性を甘受するのは一般的に主人公キャラクターが明確に定められている場合だが、そうではない例も少なくない。クイズ RPG『魔法使いと黒猫のウィズ』(コロプラ, 2013) では、主人公はテキスト中で「君」と呼ばれ、明確なキャラクター設定がなく、一見『Colossal Cave Adventure』の伝統に乗っているように見える。しかし物語が進む場面では下図のように心理描写にまで踏み込んで主人公の振舞いがテキストとして述べられており、主人公キャラクターの性格は暗に定められていることがわかる。ゲーム中の出来事に対してプレイヤーがどう感じるべきかを明示するこうしたテキストは、テレビのバラエティ番組でわかりやすさを高めるためにテロップ表示が多用されるようになったのと同じような背景があるのではないかと思うが、いつ頃からこうした表現が増えてきたのかについては、無気力で受動的ないわゆる「やれやれ系」主人公の登場するライトノベルの状況なども参照しつつ調べていく必要があろう。

-

両作品とも主人公の名前は決められておらず、ゲーム開始時にプレイヤーが名付ける。幻想水滸伝は、彼ら主人公達をメインに取り上げた二次創作同人誌が数多く出回っているのだが、固定ファンがつくほど主人公のキャラクター造形がしっかりしているゲームで、デフォルト名が決まっていないのはちょっと珍しい。主人公の名前問題については別記事であらためて議論している。 ↩︎

-

この不気味さは冨樫義博の漫画『レベルE』の「原色戦隊カラーレンジャー」編においても指摘されている。 ↩︎

-

ゲームに登場するモブキャラクター達が話す内容の不思議さ・おかしさを指摘するサイドストーリーとして、本ゲームのキャラクター達の間で知られる笑い話「岩ガメと石コロの話」がある。最高の笑い話として広まっていることになっているのだが、肝心のオチを誰も聞かせてくれないし、実は誰も知らない。しかしそれが最高の笑い話である、という分類だけは残っているため、誰もがそれを最高の笑い話であることを疑わない。話のオチはベーロンによって消されたらしいことが示唆される。ギミックとしては三谷幸喜の「赤い洗面器の男」と同じものだが、ゲームにおけるこのギミックの使われ方は、ゲームのヒントとなる話をばらして複数のキャラクターに少しずつ言わせ、ときには何故そのキャラクターがそんなことを知っているのか疑問に思わずにはいられなかったりする、ゲームの「お約束」に対する批評性を感じさせる。なお、ゲーム中では使われなかったもう一つの笑い話として「二つのコブの話」がゲームディスク内に格納されているが、その話の狙いや使われなかった理由はわからない。 ↩︎