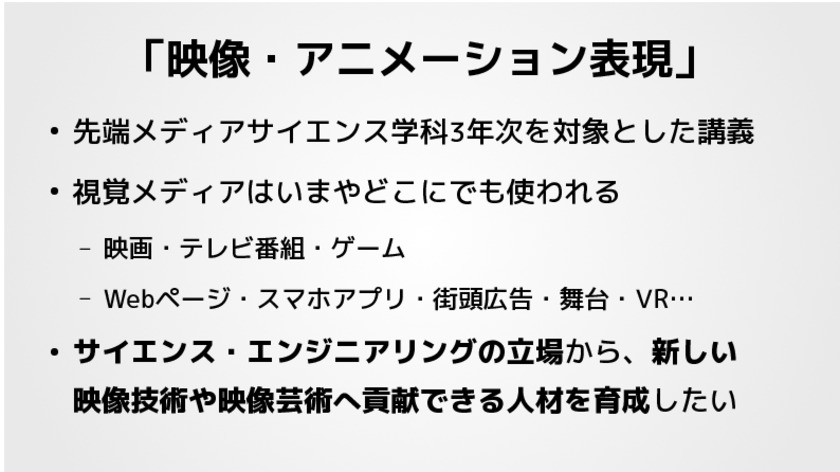

映像・アニメーション表現

はじめに

明治大学総合数理学部では、ものごとを数理科学や情報技術の側面から解明し、その知識を活用できる人材を育成することを目指しています。私が所属する「先端メディアサイエンス学科」では、人と外界との間をとりもつ「メディア」に着目し、メディアを通した作用について深く学び、またメディアを変えることで人と外界との関わり方を変革する技術を身につける教育を行っています。

メディアの基礎技術として、映像表現は非常に重要な位置を占めています。こうした映像表現について、その発達過程から最新技術までを俯瞰しつつ、それを自在に使いこなすための理論を学ぶ講義として「映像・アニメーション表現」という講義を2015年度から実施しています。本ノートでは、この講義の概要を紹介します。

スライド本体は https://www.slideshare.net/slideshow/ss-66843600/66843600 で見ることができます

講義「映像・アニメーション表現」概要

「映像・アニメーション表現」という講義の名前からは、映画やアニメ作品についての製作論や作品論を連想される方も多いと思います。しかし映像表現の応用範囲はそれらにはとどまりません。ウェブページデザインやスマートフォンアプリ、コンピュータゲームや VR まで、広い範囲で映像表現の技術が使われています。こうした新しいメディアに古くから培われてきた表現を活用するには、その原理的理解が不可欠です。

本学部が育成する人材の多くは、おそらくは技術者として、そうでなくとも技術の心得を持ち、技術者の言葉を理解できる者として社会に送り出されます。映像の力を広く応用し優れたコンテンツや製品の開発のために、映像表現と技術の双方への見通しが効く人材の育成が求められています。

といっても、カメラの操作の仕方やCGソフトの使い方などは、その時その時で必要な知識も変化しますし、座学以上に繰り返しの練習が大事であり、講義で教えるのは非効率です。

そこで、本講義では映像表現の本質的な部分について学んでもらい、後の各自の実践の場において糧としてもらうことを目指しています。

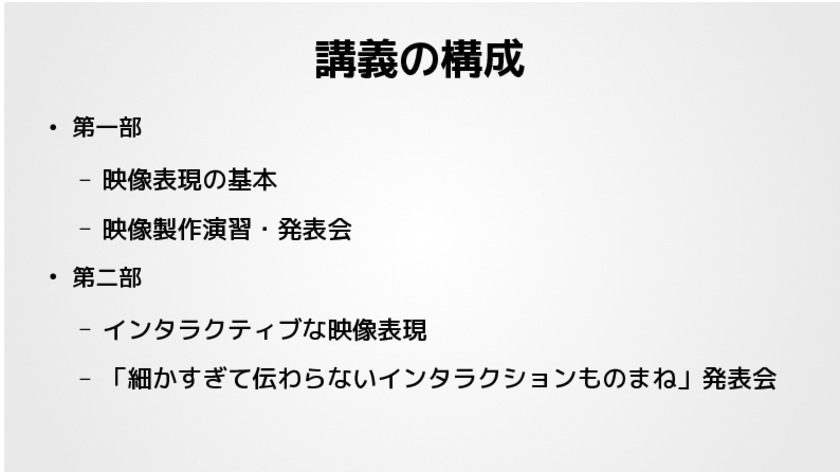

講義の構成

この講義では大きくわけて、下に挙げる二種類のメディア表現について教えます。

- 映画・アニメなどの「静的な」メディア表現

- コンピュータゲームやインタラクティブアートなどの「動的な」メディア表現

ここでいう「静的」とは、一度パッケージ化された後はその内容に変化はなく、視聴者が内容に干渉できないものを指し、また「動的」はそれが可能なものを指します。

講義ではそれぞれについて座学形式で学んだ後、課題製作が課されます。

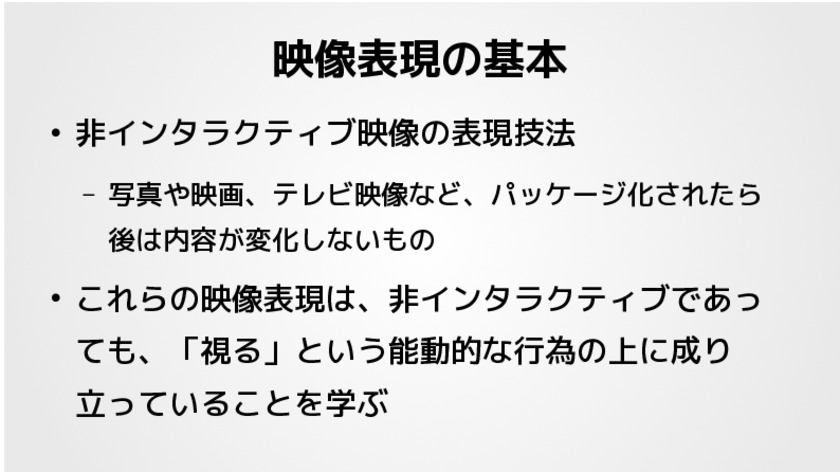

映像表現の基本

それでは各部の内容を説明していきます。まずは「映像表現の基本」。すなわち「静的」メディア向けの映像表現を第一部で扱います。

ここで重要なのは、静的メディアの表現であっても、その裏に働く原理として、人間の意識的・無意識的な振る舞いがその根底にある、ということです。詳しくは後のスライドで述べますが、カメラは劇中空間の中で、擬似的に観客の代理となって振る舞います。つまり、劇中の出来事に対してその場に観客がいたら反応するであろう様に反応し、また観客が振る舞うであろう様に振る舞うわけです。

現代の映像表現はさらに高度な映像表現を駆使しますが、まずはこの原則が出発点であることを、講義では確認します。また、ここで確認した原則がインタラクティブメディアの映像表現においても通底していることを、後の講義でもあらためて確認します。

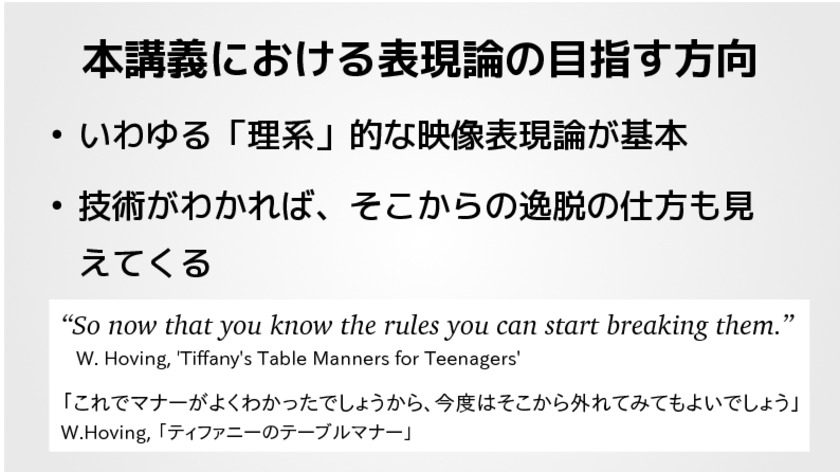

本講義における表現論の目指す方向

すでに述べたように、本講義では映像表現を技術的側面から扱います。技術に強い学生に対して映像表現をこうした観点から教えることの目的は、現在の映像表現の制約を技術によって突破することにあります。表現を技術に落とし込んで理解すると、100 の表現を技術によって 120 にしたり反対に -100 にしたりすることができます。

Hoving が『ティファニーのテーブルマナー』の最後のページで、マナーをよく学ぶことでマナーから外れることもできると書いたように、新しい映像を開拓するには、既存の映像技術をよく知ることが不可欠です。

写真表現

具体的な単元として、まず写真技術から入ります。

カメラの基本的な構成要素は

- レンズ

- シャッター

- フィルム

であり、それぞれの要素がなぜ必要なのか、技術的な制約、およびそこから生じる表現手法について学びます。端的には、写真を「空間積分」と「時間積分」の二つの積分のバランスとして捉えます。さらには、そうした制約を計算の力で解消する computational photography の考え方を知ることで、写真という技術の本質を考察します。

ムービー

ムービーでは、カメラの要素に加えて、フィルム送り機構によって導入された「フレームレート」が重要な要素となります。静止画の連なりとして再現した動きは、本来人間が知覚できる動きとは異なるのですが、それを錯覚させることでムービーが成立していることをまず学び、またそれを利用した映像表現について実例を交えて検討します。

加えて、ムービーの発達史を振り返り、撮影のための機構だけでなく、再生の機構についても検討します。一度に一人の観客に映像を提供するエジソンの「キネトグラフ」と、スクリーンによって多数の観客に映像を提供するリュミエール兄弟の「シネマトグラフ」の違いがもたらした影響などが題材となります。

動きによる演出

ムービーがもたらされたことにより開拓された映像表現については、その根底に人間の意識的・無意識的な振る舞いがあります。

意識的な動きとしては、例えば高い建物を見るときに首を上に向けたり、音がした方を見たり、気になるものに近付いていくような動きがあります。

また無意識的な動きとしては、明るいもの見たときに瞳孔がすぼまる、遠くのものをはっきり見ようとして目を細める、危険が迫ったときに身をかがめる、などが該当します。

こうした、人間が一般に行う「視る」行為をカメラが肩代りして行うことで、視聴者の「視たい」という欲求に応え、またあたかもその出来事を実際に見ているかのような気分にさせる、というのが、映像表現の基本にあります。観客は席にじっと座りつつも、心の働きとしては能動的に映像を観ているのです。

そのため、カメラは監督やカメラマンが好き勝手に動かしていい、という訳にはいきません。観客の「視たい」という欲求にまずは沿っていくことが大事です。黒澤明はこのことを「カメラが演技しちゃダメ」という言葉で表現しています。演技により物語を表現するのはあくまで役者や舞台装置の仕事であり、カメラはそこで起きる出来事を、そこでそれから何が起きるかを知らない観客と同じ立場で追わねばならないのです。

かといって、静的なメディアにおいては撮影時に何を観せるかを決定しておかねばなりません。そのため、これから観せる内容を、視聴者が自ら「視たい」と思ってもらうための誘導が必要になります。

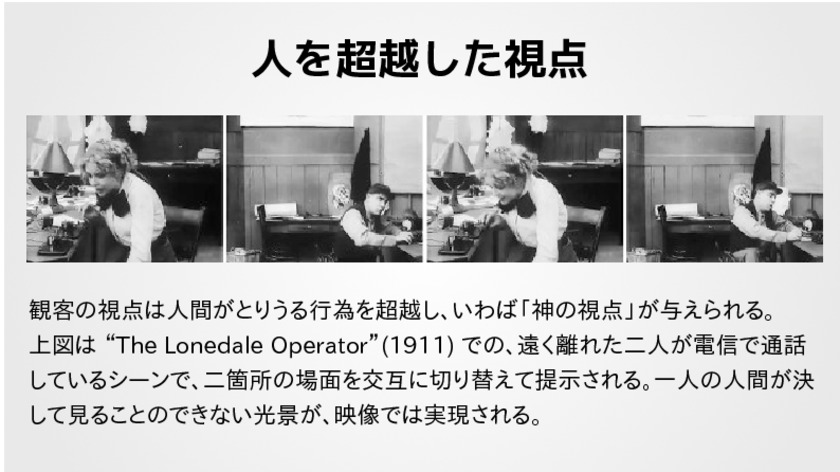

カメラの役割

しかしそれはあくまでも「基本」の話。カメラは人間が物理的にとりうる行動に制約される訳ではありません。カメラは超越的な視点を観客にときに与えます。

それが端的に表われた初期の例に、"The Lonedale Operator" (1911) で使われた「クロスカッティング」があります。遠く離れた二人が電信で通話するシーンで、二つの電信所で同時並行して進行する場面を交互に切り替えて提示するという手法が使われています。一人の人間がこのような情景を目にすることは物理的に不可能ですが、映像にはそれを見せることができるのです。

…などなど

講義の第一部では、他にもアニメーションやコンピュータグラフィクスの技法について学びます。物理的制約から解放されたキャラクターにどのような動きが可能となり、それがどう表現に結びついているかを学んだり、リミテッドアニメーションの手法がもたらした様々な影響について検討します。

この講義で扱いきれない題材に、モンタージュ理論に代表されるような、映像編集の技法があります。普通、映像表現についての講義ではむしろこちらの方に重点が置かれると思いますが、総合数理学部の講義である本講義でこれを扱わないことを、以下のように説明つきで教えています。

モンタージュなどの技法を教えない理由

編集の技法は、作る側と観る側とで相互に育てていく、文化的な積み重ねを要する分野です。

先に例に出したクロスカッティングでいえば、これは二つの電信所で通信をしている、という場面設定があるお陰で、交互に提示される場面が、二箇所で同時並行に起きている一連の出来事を写している、ということに気付けるようになっています。しかし初めて観た人の中にはそれがよくわからず混乱した人もいたことでしょう。

しかしこうした表現が様々な映画で繰り返し使われることで、次第にクロスカッティングという技法に観客は習熟していきます。その習熟を見計らって、これといった説明なくクロスカッティングを使っても、観客には「ああ、これは同時に起きている出来事なのだな」ということを了解してもらえる、という目算が成り立つようになります。

編集の技法はこのように、少し新しい技法が投入され、その新鮮さに驚かれ、やがて真似され、使い回され、ついには陳腐化し、また新しい技法が投入される、というサイクルを繰り返すことで、その豊かさを増してきたという歴史があります。従って、編集の技法を真剣に学ぼうとするならば、過去から現在に至るまでの膨大な量の映像を観ていくことが不可欠です。

総合数理学部での映像の講義は、すでに述べた理由によりまずは技術的な側面についての理解を深めてもらう必要がありますから、とてもその余裕がありません。なので、講義では編集の技法の面白さを紹介するにとどめ、その詳細については各自の学習に委ねています。

Filmmaker IQ の紹介

…というよりも、実は Web 上にそれを教える素晴しい教材がすでにあるから、というのが一番の理由と言ってもよいかと思います。

Filmmaker IQ がそれで、様々な映像技法が実例つきでたっぷりと紹介されています。これさえあればかなりのレベルまでの独習が可能です。ぶっちゃけ、本講義の内容を検討する上でおおいに参考にさせていただいたし、最初は「これさえあればこの講義いらないんじゃ」と思ったくらいです。

内容はすべて英語ですが、平易な英語でゆっくりと喋ってくれているので、高校卒業程度の英語力があれば理解できるでしょう。英語ヒアリングの練習にもなり一石二鳥です。

映像製作演習・発表会

以上が第一部の内容でした。こうした講義を踏まえて、学生は一人一本、30秒〜1分程度の長さの動画を課題作品として提出します。2016年度の提出作品については、以下をご覧ください。

全体的に、ストップモーションアニメや手描きアニメが多く、実写でカメラワークに凝った作品は少ない傾向があります。これは、締切前のみんな忙しい状況では一人でカメラも編集も役者もやらねばならず、必然的にカメラは固定にせざるをえないという事情があるようです。グループワークにするとまた違った傾向が出てくるのでしょうが、今後どうするかはじっくり検討したいと思っています。

インタラクティブな映像表現

さて、第二部ではインタラクティブな映像表現を扱っていきます。

事前に作り込まれたシナリオに沿ってカメラが動く静的メディアと異なり、インタラクティブメディアにおいては、カメラは基本的にプレイヤーの自由な行動に則したものになります。そこでの表現手法にどのようなものがあるか、その応用について学びます。

キャラクターの表現

インタラクティブメディア特有の表現を学ぶ上でおさえておかねばならないのは、キャラクターを使った表現です。

映像中には様々なキャラクター—ここでは非人間・非生物も含めて—が登場します。そうしたキャラクター達が持つ様々な特性は、図像だけではなく、その動きを通じて観客に伝えられます。

例えば素材の硬い/柔らかいという特性は、いかにも硬そうな/柔らかそうな見た目をさせるだけでなく、実際にいずれかのキャラクターに触らせ、それによって素材が変形していく様を描くことで描写されます。

このように、映像中の様々な特性はキャラクターによるアクション(作用)と、それに対するリアクション(反作用/反応)の組み合わせによって表現されます。

私達の認知の働きは、このアクション/リアクションの系に敏感で、またそれが生物的作用によるものかどうかを高い精度で認識することができます。これらを示す認知科学の研究は数多くあり、そのよい例として attributino causality(原因帰属)についてのデモや、biological motion についてのデモがありますので、体験してみてください。

アクション&リアクション系の設計

さて、インタラクティブメディアの場合、リアクションを引き起こすアクションは、プレイヤーの操作によって引き起こされる場合が多くなります。そのため、プレイヤーがどのようなアクションを起こすか、できるだけ多くを想定した上で、それに対するリアクションをひとつひとつあらかじめ用意しておくことが必要となってきます。それが用意できない場合には、プレイヤーに過度なリアクションを期待させないようなデザインが求められます。

加えて、インタラクティブメディアではこのアクション&リアクション系が二系統に分かれます。一つは、プレイヤーの操作というアクションに対してリアクションを返すのがアバター(主人公キャラクター)である、という系で、プレイヤーとアバターとの一体感に寄与します。もう一つは、アバターによるアクションに対して周囲の他キャラクターがリアクションを返す系で、アバター自身や他のキャラクターの特性描写に寄与します。

新規情報は一つずつ解決

これらの系を使って特性描写を行う上で気をつけねばならないのは、一つのアクション&リアクションの組で表現できるのはたかだか一つの特性である、ということです。

たとえばあるキャラクターが木箱を持ち上げようとしたが持ち上げられなかった、という場面を考えてみましょう。このとき、最低でも次の二つの解釈が成り立ちます。

- 木箱がすごく重い

- キャラクターが貧弱

二つの解釈のどちらが(あるいは両方が)正しいのかは、このリアクションだけでは判別できません。

しかし、もし事前にそのキャラクターが普通の腕力を持っている、ということがプレイヤーに分かっていれば、あるいは木箱が普通の重さであることが分かっていれば、解釈は一意に定まります。

キャラクターや周囲の環境に関する情報は、少しずつ小出しにプレイヤーに読み解いてもらうように図る必要があるのです。

演出と操作系

講義ではまた、プレイヤーがアバターを操作するシステムについても考察を加えます。ここは入力システムの機構やインタラクションデザインについてなど、話題は多岐に渡るのですが、その内から、演出に関連する話題を一つ紹介します。

カプコン『バイオハザード』シリーズの初期作品におけるアバターの操作系は、スティックを倒した方向にアバターが動くという現在主流のものではなく、左右の回転と前進/後退をそれぞれスティックの左右上下で行う、いわゆる「ステアリング方式」となっています。なぜこのような方式を採用したか、というより採用せざるをえなかったか、については、詳細は省きますが

- 当時のポリゴングラフィクスの表現能力による制約

- CD-ROM というメディアによる制約

- 洋館ホラーもの・ゾンビものというジャンルの様式によって生じる制約

という複数の制約がこのゲームの根本にあり、それらの制約を解くのがステアリング方式だった、と考えることができるのです。

この例に見るように、コンテンツ制作においては、演出面での要請、技術面での要請、コスト面からの要請など、様々な理由で制約がかかります。インタラクティブメディアにおいては、それを解決する手段の一つとして、インタラクションデザインが検討の対象に加わります。

リアリティとインタラクション

映像とインタラクションデザイン、という観点では、年々向上するリアリティ表現がもたらす問題も取り扱います。この問題が端的に現われる例として、ゲームのフィールドグラフィクスの問題があります。

かつてゲーム機の表現能力の限界から、ゲームフィールドの表現は記号性の強いものでした。例えば左の『ドラゴンクエスト』の画面にある岩山を見て、同じ形の岩山がいくつも並んでいる地形だ、と思う人はいないでしょうし、また岩山と岩山の間は通っていけそうだ、とも思わないでしょう。仮に初めはそう思ったとしても、何度操作しても岩山を通れないという経験を積むことで、この記号で表わされた岩山は、通れない場所であるということを表現しているのだということは自然に了解されます。

一方、近年のゲームではフィールド表現のリアリティが向上し、実写と見まごうばかりの表示がなされます。しかし、フィールドやゲームそのものをデザインする側の人的能力や、アバターをコントロールするプログラムは、グラフィクスほど劇的には変化していません。そのため「見た目には通れそうなんだけど実際には通ることができない」場所、例えば登れそうで登れない崖、越えられそうで越えられない柵、などによく遭遇します。結局は、「ゲームとはそういうものなんだから」と、その「お約束」を受け入れざるをえないのが現状です。

現在幅広い年齢層で広く支持を集めているゲーム『マインクラフト』は、見た目と実際の齟齬がこうしたゲームに比べると小さくなっていますが、こうしたこともその理由の一端かもしれません。

インタラクティブメディアと映像表現

ここまで見てきたように、インタラクティブメディアにおいても映像表現は様々な観点から議論し、新しい表現を組み立てることができます。ここまではゲームの事例を引き合いに出してきましたが、ゲームに限った話ではないのは、すでに述べた通りです。

どのようなメディアであれ、新しいメディアでは新しい制約が生じるのが常です。そうした制約を映像表現でどう解くか。そのための基礎訓練を本講義では提供しています。

映像表現と社会

さて、映像表現を考える上で最後に、無視してはならない点として、映像表現が社会に与える影響について考えます。

映像は影響力の強いメディアです。一見、映像は「事実をそのまま写し出す」と思われがちな分、タチが悪いとすら言えます。カメラは確かに実際の出来事をある程度はそのままに記録することができますが、そもそも出来事のどの部分を記録するか、そして記録した映像をどう編集するかは、映像を製作した人の意向が強く反映されます。そして、すでに私達の生活は編集された映像に囲まれており、その映像が編集を経たものか、ありのままを写したものなのかを判別することは困難になっています。

プロパガンダと映像

その映像の力に注目したのが、ヒットラー率いるナチスの宣伝相ゲッベルスでした。ゲッベルス指揮の下に様々な政治宣伝映画が作られ、プロパガンダにおおいに活用されています。

日本においても同様に国策映画が沢山製作されています。その中には、今日の日本のポップカルチャーの一画を担うアニメや特撮の技術が使われたものもあります。日本のポップカルチャーはこの時期に育成された人材によって支えられた側面があり、また戦後には戦争協力をしてしまったことへの反省・反発が作品の内容に影響を与えている部分があります。

インタラクティブメディアの危険性

そうした歴史を踏まえた上で、インタラクティブメディアは社会にどのような影響を与えうるのでしょうか。

その上でポイントとなるのは、「自己参画感」です。インタラクティブメディアでは、何事も利用者本人が操作しないと話が進みません。しかしこの自らの手による「操作」が曲者です。人間には、自分で選んだ選択肢を過剰によいものとして評価するという認識の歪みがあります。たとえ途中で「これはおかしい」と思ったとしても、「自分で始めたことだから…」となかなか足抜けできない、というのは誰しも経験のあることでしょう。

遠く離れた、素性もよくわからぬものをちょっとインタラクティブにすることによって、それが自分と縁の深いものであると錯覚させ、ついにはそれを関係ないもの・悪しきものであると思えなくさせる、という手口はすでに様々な形で暗に使われており、一部は社会問題化しつつあります。インタラクションは、そうした危険性を孕むものでもあるのです。

こうした特性は常に悪用の危険があることを、インタラクティブメディアの技術に関わる私達は肝に命じておく必要があります。

「細かすぎて伝わらないインタラクションものまね」

さて、第二部の最後にはもう一つの課題製作があります。題して

「細かすぎて伝わらないインタラクションものまね」

この課題では、既存のインタラクティブ作品中に見られる特徴的なインタラクションを抜粋し、それを再現するプログラムを作成することが課せられます。すなわち、インタラクションのものまね、です。

ものまねの対象は基礎となるアルゴリズムのみならず、タイミングや速度など細かいパラメタも極力真似しきることが求められます。現象に対する観察力と、それを再現する実装力を鍛えることが求められます。ただし、グラフィクスの再現性については問いません。キャラクターの図像は、丸や四角などで置き換えることも可としています。

また、この課題ではプログラムの作成だけでなく、それを使っての考察レポートの提出を義務づけています。次のスライドで、学生には何を考察することを求めているかを説明します。

課題の狙い

ものまねプログラムが出来上がったら、そのプログラムを使って色々な実験をすることができます。もし移動速度が倍だったら、ジャンプ力が半分になったら、タッチしてから反応するまでの時間が 0.1 秒長かったら、などなど。

このように、細部のパラメタを変化させた際に、それによって実現されるアクション&リアクション系から受ける感覚がどのように変化するかを試すことで、ものまねの対象としたささやかなインタラクションの肝が、一見ささいなパラメタの調整によって成り立っていることが分かってきます。

この経験を通じて、インタラクティブメディアにおける表現において細部のチューニングに時間をかけることの価値を確認してもらう、というのが、この課題の狙いになっています。

作品例

これまでに提出されたインタラクションものまねの一例を紹介します。

- 『とびだせ どうぶつの森』で主人公が家に入るときのカメラモーション

- 意外に単純じゃないカメラの移動パターンを再現

- 『悪魔城ドラキュラ』のモーションキャンセルのタイミングとその動き

- こんなマニアックなところに着目する平成生まれがいるとは思わなかった

- YouTube の「関連動画」表示インタフェース

- サムネイルの動きや、マウスオーバー時のスーパーの被り方を完全再現

学期の最後にはこの「インタラクションものまね」の発表会をやるのですが、あまりに細かいものまねの連発に、「似てる!」以外にも「細けぇ!」や「分かるか!」といった感想が客席から出るのが通例です。

おわりに

このような講義や課題製作を通じて何よりも学んで欲しいのは、技術と表現は共に発展するものだ、ということです。新しい技術は新しい表現を可能とし、また一方で新しい制約が生まれ、そこにさらに表現による挑戦が生じます。

主に技術を学ぶ人間が表現の世界に関わるのであれば、表現の世界に新しい波を起こすためにどんな技術を活かせるか、その感覚を養うためにも、技術と表現とをつなぐ物の見方を学んでくれればと思います。

補遺

講義のほとんどを映像表現の話につぎ込んでしまったため、聴覚表現を扱うことができませんでした。例えばラジオドラマがどれほど重要な役割を果たしていたか、音響効果が現代の映像表現でどれほど大事であるかについては、ほとんど触れられていません。これらについては別途学んでもらうしかないのが現状です。折をみて、講義内容を改訂する際にはこうした話題を盛り込んでみたいと考えています。

なお余談ですが、編集の面白さを伝えるための題材としては、『サウンド・オブ・ミュージック』(1965) と『ライフ・イズ・ビューティフル』(1997) の結婚式シーンを取り上げ、その比較をしています。この二つのシーンのどこが似ていて、どこが違うのか、よく注目してみてください。