『禅とオートバイ修理技術』と『典座教訓』が教える、仕事への取り組み方

全米ベストセラーになった『禅とオートバイ修理技術』(1974)

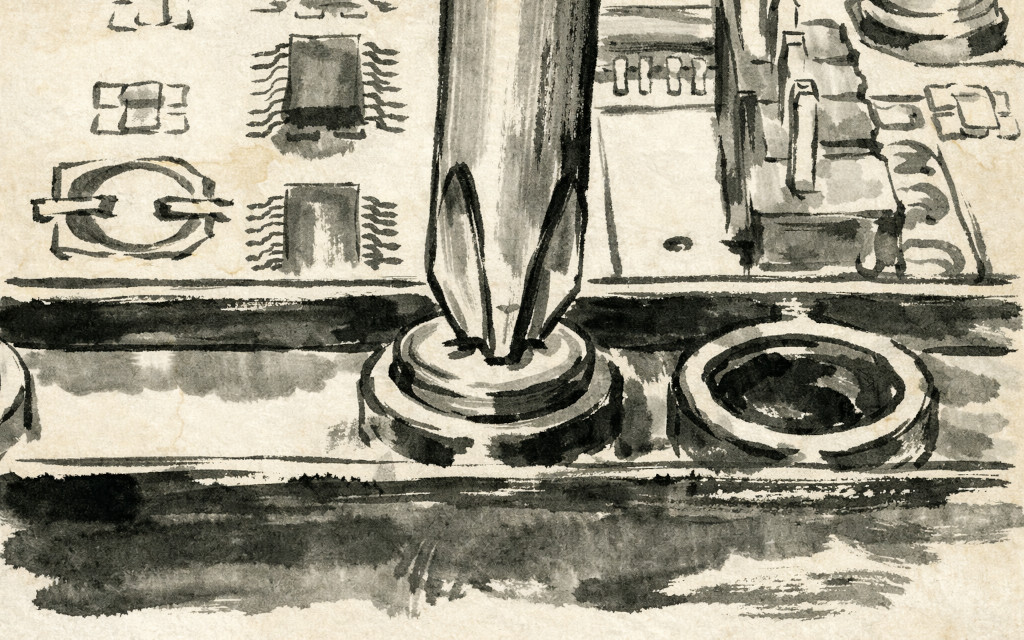

ここ最近のエッセイは修理・修復や遊びについて取り上げることが多かったのだが、修理といえばこれを取り上げないわけにはいかない、という本がある。 Robert M. Pirsig の『禅とオートバイ修理技術 (Zen and the Art of Motorcycle Maintenance)』だ。

同書は1974年にアメリカで出版されるや否やベストセラーとなり、全世界で500万部以上を売り上げた。タイトルだけ見ても、中身の想像はつきにくく、これがベストセラーになったとはにわかには信じがたいが、いったいどんな本なのか。ハヤカワ文庫版の上下巻それぞれに付された内容紹介を見てみよう。

かつて大学講師であった著者は失われた記憶を求め、心を閉ざす息子とともに大陸横断の旅へと繰り出す。道中自らのために行なう思考の「講義」もまた、バイクの修理に端を発して、禅の教えからギリシャ哲学まであらゆる思想体系に挑みつつ、以前彼が探求していた“クオリティ”の核心へと近づいていく。だが辿り着いた記憶の深淵で彼を待っていたのはあまりにも残酷な真実だった…。知性の鋭さゆえに胸をえぐられる魂の物語。(上巻説明)

オートバイ修理のような問題を前にすると、かなり知的な人でさえ説明書を読むことすら嫌悪し、専門家に一任してしまいたいと考える。結局彼らはテクノロジーに触れることが人間性の喪失につながると思い込んでいるのだ。だが真理はエンジンの構造にだって宿っていて、それを探るには心の落ち着きが大切なのだ… 120人以上の編集者に出版を断わられた後に刊行されるや全米を席捲、今や世界500万部に達する伝説の哲学紀行。(下巻説明)

やはりいまひとつ分かりにくい。上巻の説明を読むと親子の旅の話のようでもあるし、思想書のようでもある。下巻の説明からは、テクノロジー批判への批判を込めた文明論の要素も感じられる。様々な話題を織り込みつつも本筋は哲学的な思索であるためか、出版当初から「難解」と言われがちであった。

実際に読んでみると、電気ショック療法で記憶を失った著者が、息子とオートバイでアメリカ大陸横断の旅に出るというドラマチックな地点から話が始まるためか、情景描写が多く平易な文章とあいまって、すんなりと物語へ引き込まれていく。

ただ、私はそもそも禅にもギリシャ哲学にも、そしてオートバイの仕組みにも詳しくないため、よくわからない箇所も多かった。全体を貫く主題は、著者が「クオリティ」と呼ぶ、主観と客観とに二分化される前の、生の感覚についての検討なのだが、本書をいちど通読したくらいではまったく理解できなかった。既存の哲学と緊密に連携させて構築された理論ではなく、どうしても著者の、それこそ感覚的な記述が多いので、歩を進めるように理解していくのは難しい。

しかし、クオリティについての検討を、オートバイの修理を例に説明をするあたりは感覚的にとてもよく理解できた。同書ではよくネジを外す場面が引き合いに出される。経験を積んだ者であればネジを構成する金属の軟らかさ——硬さではなく——を感覚的によく分かっているので、正しいドライバーを使って適切な力をかけることができる。しかし経験の浅い者は全力でネジを回そうとしてネジ溝を崩してしまう、といった話から始まる哲学的思索は、何度もネジ溝を崩してきた経験のある私には、強い実感を伴って読み進めることができた。

「クオリティ」とは何か

さて、Pirsig のいう「クオリティ」とは結局どのようなものか。あくまでも私なりに理解できた範囲で、私なりの解説をしてみようと思う。

Pirsig は自分が乗るオートバイを自分で修理することの意義を様々に述べているが、中でも強調されているのがテクノロジー依存に関することである。多くの人がますますテクノロジーに依存しているにも関わらず、同時にテクノロジーを嫌悪するという矛盾を抱えている、と Pirsig は指摘している。その結果として、人々はテクノロジーに頼りつつもその細部に立ち入ることは避け、あたかもそれが存在しないかのように振る舞っている。だがそれがテクノロジーへの依存をますます強める。むしろテクノロジーを高く評価する人々の方が、テクノロジーから自由である。1

なので、オートバイを自分で修理するということは、オートバイへ依存しつつも、それに振り回されないで自由に生きるために重要なのだ、というのが Pirsig の言いたいことであろう。適切なメンテナンスを怠ればオートバイはいつかどこかで故障する。それを修理することができなければ身動きがとれなくなる。ならばオートバイに乗って長距離ドライブするという選択は最初から諦めざるをえない。結果としてオートバイに乗る自由を失うのである。

さて、オートバイの修理において、Pirsig が繰り返し強調するのが「クオリティ」の感覚である。よい修理をするためには、心を落ち着けてクオリティを感じとることで、なにをどのように処置すべきか、正しい判断ができるようになる、というのが Pirsig の立場である2。状態をよりよくするために、なにに目を向け、それをどのようにすべきか、その判断基準を与えるのが「クオリティ」である、と言い換えてもいいだろう。

しかしそれが具体的にどのような感覚なのかを、Pirsig はなかなか明らかにしようとしない。なにせ同書の中盤に至ってなお、クオリティは「定義しようとすると、まったく分からなくなってしまう。定義できないんだ」と述べている3。それを定義しようとすると、従来の認識論の限界に突き当たってしまう、と Pirsig は考えたのだ。

Pirsig が問題視したのは、ものごとの認識における、主体-客体、あるいは主観-客観という二元論である。例えばいま、オートバイから一本のネジを外そうとしているとする。このとき、自分が主体、ネジが客体である、というのが一般的な考え方である。また、そのネジを外すにあたって、まずはネジをよく観察しようというとき、心がけるべきはネジを客観的に見ることである、というのが、やはり一般的な考え方であろう。4

しかしネジの客観的観察は、やろうと思えばいくらでも続行できてしまう。ネジの材質、大きさ、溝の間隔は大事だとしても、表面についている傷や汚れ、色合い… これらすべてを観察していてはいつまでたっても修理に取りかかれない。様々な事実の中から重要な性質を選び出すには、主観が必要だ。主観-客観と分けてしまうと、このことを見落とすことになる。

さて、そのネジの締まり具合や、材質の軟らかさ、ドライバーとの噛み合いの具合、さらには今手にしているドライバーでそれを回すときの力加減、といったものは、目で見て分かるようなものではない。実際にドライバーをネジに当て、そろそろと力をかけ、手の感覚で把握していく方がてっとりばやい。

そうやって力をかけているとき、私=主体、ネジ=客体という区別はあまり適切ではない。私はドライバーを通じてネジと相互作用しあう。ネジ溝を崩さないよう注意しながらドライバーを回すとき、ネジとネジ穴との摩擦の具合を私も感じている。つまりネジとその外界との接点で起きる現象を私も間接的に感じているのである。

また例えば、ドライバーからかかる力にネジ溝が屈して崩れかけていくときにドライバーを通じて感じるあのなんともいえない嫌な感覚は、ネジを主体だと思ってみれば、ネジそのものが感じている感覚だとも捉えられる。であるならば、私とネジとを区別して考えることは意味をなさない。主体-客体という区別はこの意味で無効化される。

Pirsig の「クオリティ」とはこのように、主客の別を乗り越えて生じている感覚のことを指している、と捉えるとよさそうである。過度に客観視してしまうと、それは先に述べたテクノロジー忌避の立場に近付いてしまう。ネジを、あるいはオートバイを、あたかも自分と同一視するかのように距離を詰めていくことの重要性を、Pirsig は指摘しているのだ。

上記の説明はだいぶ私の解釈と経験が混じったものになっているのではあるが、認知科学や感覚の科学とも関係する、面白い論点を提供しているように思われる。フッサールやハイデガー、メルロ゠ポンティらの議論と比較して考えるのもよさそうだし、「禅」という題材からは、西田幾多郎の「純粋経験」も想起する。といってもそこは浅学の悲しさ、想起はできてもこれといったことはまだ何も思いつかないのではあるが、ここにこうやって書いておくだけでも誰かの役に立つかもしれないので書き残しておく。

ところで私自身も、やはりネジを題材にこの種の身体感覚について、「身体で覚える」というエッセイで書いたことがあった。そこでは失敗の経験の重要さについて主に論じており、サイズの合わないネジを使ってしまったり、それこそネジ溝を崩してしまうような経験こそが、対象についての理解を深めることにつながることを述べている。そもそも何が成功で何が「失敗」なのか、にわかには定まらないということも同エッセイで書いているが、これなんかは Pirsig 流の、二元論の否定と似ているとこじつけてもよいかもしれない。「身体で覚える」というのはそのまま、道具や手順を自分と同一化することと同じだ、と考えてみるのも面白そうだ。

『典座教訓』に学ぶ、日常の中の禅

さて、同書を読んでいるときに、禅宗の一派である曹洞宗を日本に広めた道元が修行中、南宋の港で年老いた典座(禅寺で修行僧の食事を作る役職) に出会った際のエピソードを思い出した。私の大好きなエピソードで、自分の人生訓として座右に置いている。道元の禅を理解する上でも極めて重要なものなので、少し長めに解説しよう。

「あなた様ほどのお年で、どうして自ら坐禅修行につとめたり、あるいは先人の仏道修行に関する話を読んだりすることをしないのですか。 煩わしく典座職などをつかさどって、ひたすらお働きになり、いったいどんなよいことがあるのですか」

老典座はそれを聞いて、大いに笑って言った。

「外国からやってこられたお方よ、あなたはまだ弁道修行ということがいかなるものかよく分かっておらず、また文字5というものもまだ知っていないようだ」

私は典座のこのような言葉を聞いて、たちまち自ら恥ずかしくなり、また心に深く感じた。6

道元は老典座に、料理のような雑務に追われていては修行なんかできないではないか、と問うた。公卿の家系に生まれ、幼い頃から多くの漢書や経典に目を通し、若くして南宋に渡ったほどの人物であるから、彼にとっての修行とは机上の学問をよくすることだったのだ。それに対し老典座は、典座の仕事につとめることもまた仏の道を理解する(弁道)修行の一環である、と道元に言った7。つまり、道元の禅にはまだ身体的実践が伴っていないことを指摘したのだ。

道元は老典座の教えにおおいに感銘を受けた。日本に帰国して後、道元は様々な仏教書を記しているが、その内の一つで、典座の心得を説いたものが『典座教訓』である。それまでの日本の禅寺には、形ばかりに典座職が設置されてはいたものの、その職務はいまひとつ明確にされておらず、実際の作業は下働きの者に任せっきりだったりしたようだ8。京都に寺を開いた道元はほどなくして同書を執筆しているが、自分の寺に典座を置くからには、その正しい姿をきちんと伝えておきたい、という気持ちが強くあったのだろう。上で紹介した老典座とのエピソードももちろん収録されている。

では道元は、典座職にどのようにあたれと説いているかを見てみよう。同書の冒頭で、典座の心得は以下のように説明されている。

昔から、悟りを求める深い心をおこした人達だけが、いつも役にあてられてきた職である。思うにそれは、典座の職というものが、純粋で雑念のない仏道修行そのものであることによる。したがって、もし悟りを求める心がなかったら、無駄につらいことに心を煩わすだけで、結局なんの得るところもないのである。

『禅苑清規』に、「食事を作るには、必ず仏道を求めるその心を働かせて、季節にしたがって、春夏秋冬の折々の材料を用い、食事に変化を加え、修行僧達が気持ちよく食べられ、身も心も安楽になるよう心がけなければならない」と言っている。9

典座職が仏道修行そのものである、と道元は明確に述べているが、これは料理の準備という、しんどい仕事を堪え忍んで行うから修行になる、ということではない。修行に励む僧達に、味のととのった質のよい食事を提供すべく、隅々まで気を配り注意を怠らず、一粒の米も無駄にすることなく滋味を引き出そうと全身で取り組むからこそ、それが身体的実践を伴った禅の修行となる、と道元は伝えようとしているのである。10

このように、日々の食事を人任せにしないで自分達で手がけることの意義を道元は説いているが、オートバイのメンテナンスを自分で行うことの意義を強調した Pirsig の姿勢は、ここらあたりにあるいは影響を受けているのかもしれない。

典座修行で学ぶ主客一体の境地

さて、道元は典座の仕事の心構えを説くために、唐代の禅僧、雪峯義存の修行時代の次のエピソードを引いている。

雪峯義存和尚が洞山良价禅師の修行道場において、典座職をつかさどることになった。ある日、雪峯が米をといでいるときに、洞山禅師がやってきてたずねた、「砂をといで米を取り除くのか、それとも、米をといで砂を取り除くのか」と。すると雪峯は答えた、「砂も米も同時に取り除きます」と。洞山禅師がまた尋ねた、「それでは修行僧達はなにを食べるのか」と。これを聞いて雪峯は、米の入っているお盆をひっくりかえしてしまった。11

この箇所の解釈は様々であり、雪峯の行為を禅の深い理解にもとづいたものと解釈する人もいれば、答に窮しての行為であるとする人もいる。その解釈はさて置いて、この問答が、要不要の二項対立を超えようとする、禅の基礎となる考え方がよく表われたものであることに注目したい。仏の教えでは米も砂も差別せず、どちらも尊いものとして扱うべきとなる。雪峯の最初の答はそれにのっとったものである。しかし現実には米砂とをより分けなければ、食事に用いることはできない。その矛盾をどう考えるのか、と洞山は問いかけている。12

さらにはこのような記述もある。

古人も、「ご飯をたく際には、鍋を自分そのものだと思い、米をとぐときには、水を自分自身の命そのものと考える」と言っている。13

『典座教訓』のこの箇所について、臨済宗の僧侶で料理研究家でもあり、数々の寺で典座を務めた藤井宗哲は、次のような自身の思い出話を添えている。

典座は、採ってきた野菜を洗う。もちろん米麦をとぐ。

先師はさり気なく、

——お前の身体を洗うように。

お米を見て、

——心を、魂を磨くよう。今もって忘れられない。物我一体じゃぞ、教えてくれたのだろう。14

『禅とオートバイ修理技術』における「クオリティ」の議論での、主客一体・物我一体の思想は、明らかにこうした禅の教えに影響を受けてのものである。

おわりに

以上、『禅とオートバイ修理技術』と『典座教訓』を題材に、日常の雑務に対して、真剣に取り組むことの意義を伝えた2冊の書籍を紹介した。

私自身、『典座教訓』中の、道元が南宋で出会った老典座のエピソードを知って以来、道を失いそうになる度に、このことを思い返し、雑務であろうと心を落ち着けて真剣に取り組むことを自分に言い聞かせるようにしている。生きていれば嫌な目にあわされることもあるし、自分よりもはるかに秀れた人達の仕事を見て、思い悩むことも多い。怒りや焦りにかられていろいろなことを見失いそうになるのだが、そんなときに、老典座の言葉を思い出し、目の前にあるなすべき事に意識を向け直す。物我一体までは至れずとも、持てる感覚を総動員して目前のものに集中していると、少なくともその間だけは、穏かに落ち着いた心持ちを取り戻すことができる。今回『禅とオートバイ修理技術』を読んで、あらためてその意義を確認できたように思う。

ただこう書いてしまうと、どんな仕事でも真剣にやれ、という、ブラックな職場の上司が言いそうな、陳腐な内容に聞こえてしまうかもしれない。あるいは何の意義も見出せないような仕事、すなわち「ブルシット・ジョブ」であっても黙って受け入れろ、というメッセージと誤解されてしまうかもしれない。断っておくが、そのような意図は私にはない。意義のない仕事は断るか、せめて減らすよう努めるべきである。

しかし、前に「ブルシット・ジョブ」についてのエッセイで脚注に書いたように、その仕事に意義があるのかないのかは、自分でそれを定めることができる。そして私達が普段思っている以上に、日常の仕事には意義がある。

Pirsig は『禅とオートバイ修理技術』の中で、どうして同書においてオートバイの修理技術のことばかり議論しているのかについて、こう説明している。

人類の運命をいかにして拡大するかという議論が渦巻くなかで、私はひたすらバイクの修理法について話している。私にとってはこのほうがずっと永続的な価値があると思うからである。15

このエッセイが、Pirsig の考える「永続的な価値」や道元の禅に触れる機会を読者に提供できたのであれば幸いである。もしそうなら、少なくとも私は、私にできることに取り組めた、という精神的満足を得ることができる。

-

Pirsig『禅とオートバイ修理技術』上巻 pp. 100-101 ↩︎

-

同下巻 pp. 166-169 ↩︎

-

同下巻 p. 15 ↩︎

-

同下巻 pp. 144-145 ↩︎

-

言葉によって書き記された教えのこと。 ↩︎

-

道元著・中村ほか訳『典座教訓・赴粥飯法』講談社, pp. 18-23, 1991。読みやすさのため、句読点や改行など最小限の修正を施した。 ↩︎

-

老典座は続けて、あなたは「文字」というものをまだ分かっていないと諭しているが、これは道元が、仏道修行に関する話を読んだりしないのか、と問うたことに対しての応答である。「文字」は仏教用語では一般に言葉によって表わされた教えのことを意味するが、禅の言葉に「不立文字」があり、これは仏の教えは言葉で言い表し尽すことはできないことを意味する。しかし道元は後年、この教えを踏襲しつつも、修行を積んだ目で見れば、この世のありとあらゆるものが文字(経典)であり、そこに仏の教えを見出すことができるという立場をとる。(『正法眼蔵』仏経) ↩︎

-

『典座教訓』では以下のように書かれている。

↩︎(日本の禅寺では)深い子細もなく典座の役職を置いていたが、それはただ典座という名前があるだけで、典座という人間の実際の仕事は全くなかった。修行僧に食事を供養する仕事が、とりもなおさず仏作仏行としての実践そのものであることを知らないので、どうしてその上に仏道をわきまえることなどができよう。 (『典座教訓・赴粥飯法』pp. 110-111)

-

同 pp. 18-23 ↩︎

-

同 pp. 31-32 ↩︎

-

同 pp. 34-35 ↩︎

-

禅ではこの種の、二項対立の克服を教える問答がよくなされる。有名なのが白穏禅師の「隻手の音」と呼ばれる問答で、両手を打ち合わせると音が鳴るが、では片手ではどのような音が鳴るか、と問いかけるものである。また「非風非幡」と呼ばれるものでは、風にはためく幡を見て二人の僧が「幡が動いている」「いや、風が動いている」と言い合う。それを見かねた高僧が「風が動くのでも幡が動くのでもない、あなたたちの心が動くのだ」と諫めたという。(岡島秀隆「非風非幡」禅滴, 2014)(accessed on 2026.1.6) ↩︎

-

同 p. 43 ↩︎

-

道元 著, 藤井宗哲 訳『道元「典座教訓」 禅の食事と心』Kindle 版, 角川学芸出版, p. 41, 2009 ↩︎

-

Pirsig『禅とオートバイ修理技術』下巻 p. 171 ↩︎