ボルタ電池についての文献を読むときの意外な落とし穴

前のエッセイ「フロギストンと正統科学」では、電流の向きが電子の流れとは逆向きに決まったのはベンジャミン・フランクリンのせいということにしたのだが、電気についての理解が深まる過程については、安定して電気を発生させることを可能にする「電池」を発明したボルタの功績も見逃せない。電池によってより効率的に、電気に関する実験を進められるようになったからだ。ボルタがプラス極・マイナス極をどう定めたかの方が、後続の研究者への影響力が強かったかもしれない。

だが、ボルタが電池のどちらかの極をプラスと決める過程で、フランクリンの定義が影響したかどうかは、調べてもはっきりしたことはわからなかった。想像するに、フランクリンの説はボルタも知っていたはずだし、ガラスをこすって帯電させた状態を正とする、というフランクリンの定義は再現も容易だから、それと自分の電池の極とを比べて正負を決定するくらいはしたのではないかとは思うのだが、裏付けとなる情報は見つけられなかった。

ところで、ボルタによる電池の極についての記述はよく注意すべきであることを StackExchange の投稿で知った。 History of Science and Mathematics サイトに「初期のボルタ電堆における(電極の)正負の名前はどこから来たのか」という質問が投稿されており、これに対する回答として、下記の文献への注意を促す回答が寄せられていたのだ。

- Walker, W. Cameron “The Original Mode of Constructing a Voltaic Pile” Nature 125, 349 (1930)

これによると、ボルタの報告では、亜鉛と銀とを重ねた電池では亜鉛電極がプラス、銀電極がマイナス状態となる、と書かれているという1。

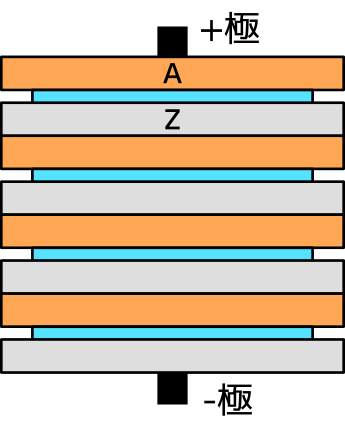

しかし現在の考え方では、これは逆のはずである。いま私達が習うボルタ電池の構造を下図に示す。

図1: ボルタ電池の模式図。Z は亜鉛、A はここでは銀を表す。水色の部分は電解質を含んだ層。

この図のように、「A」で示される銀電極側がプラス極、「Z」で示される亜鉛電極がマイナス極になるはずなのだ。

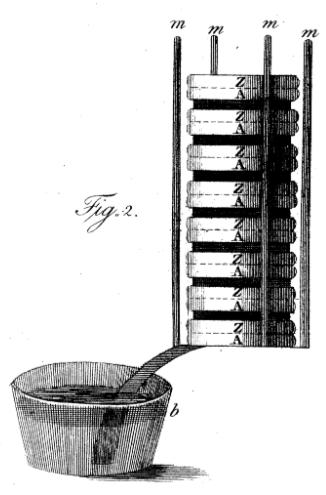

この謎は、当時のボルタが作った電池の真の構造を見ないと解くことができない。下図は 1800年の “Philosophical Transactions” 誌に掲載された、ボルタによる報告に付された図解である2。

図2: ボルタが実際に製作した電池の構造図

これをさきほどの図と比べてみると、プラス極側に亜鉛板が1枚多く、またマイナス極側に銀板が1枚多いことがわかる。これらの余分の板は特に何の働きもしていない3。余分な亜鉛板は、接している銀板と同じ電位となり、ただ電気を通すだけの存在である。余分な銀板も同様に、隣接する亜鉛板と同じ電位となる。そのため、図2においても電解質の層を挟んで銀電極側(図上側)がプラス、亜鉛電極側(図下側)がマイナスなのだが、余分な板があるために、見かけ上は亜鉛側がプラス、銀側がマイナスになってしまうのだ。

実は、先の Cameron の指摘によるとボルタは、電気が起きる原因は亜鉛板と銀板との直接の接触によるものだと考えていた4。事実、先ほど紹介したボルタ電池の図解が掲載された論文の題は「異なる種類の導電性物質の接触によって起きる電気について」である。つまりボルタは、上で私が「余分」と書いた板を、余分どころか電池の動作に必要なものと考えていたのだ。このことを知らずにボルタの報告をそのまま読むと、大きな誤解を生むことになる。

いまのところ、この誤解がさらなる混乱を生んだかどうかについては調べがついていない。もしかしたらこのせいでプラスとマイナスがさらにひっくり返ったりする可能性もありえたのではないだろうか。

( 更新)

-

初稿では「銅電極」と書いていたが、主だった実験では銀電極を使っていたようなので訂正した。 (2025-10-28 追記) ↩︎

-

Alessandro Volta “On the electricity excited by the mere contact of conducting substances of different kinds.” Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. 90, pp. 403-431 (1800) ↩︎

-

厳密には、わずかな接触電位差が生じるのでまったく何もしていないわけではないのだが、無視できる範囲である。次の注も参照のこと。(2025-10-28 追記) ↩︎

-

もともとボルタは、2種の金属板を接触させてから離した後に、それぞれが正負逆に帯電する、いまでいうボルタ効果の測定をしていた。この場合、亜鉛と銀とを接触させてから離すと亜鉛はプラスに帯電するため、ボルタにしてみれば彼の電池で亜鉛側がプラスになるのは、当然のことと捉えたのではないだろうか。次の文献によれば、ボルタは 2種の金属板によって生じるこの電気は、金属板を積み重ねることでより強められるのではないかと考えてボルタ電池を作り、その通りの結果が得られたことに満足していたようだ。 Nahum Kipnis “Changing a Theory: The Case of Volta’s Contact Electricity” in “Volta and the History of Electricity”, pp. 19-20 (2003) (2025-10-28 追記) ↩︎