フロギストンと正統科学

先日、ふと気になってフロギストン説について調べていたところ1、「フロギストンは『マイナスの酸素』の性質をもつということができる」という記述を Wikipedia で見つけ2、興味をひかれた。

フロギストンというのは、日本語では「燃素」と訳されることのある、仮想上の物質で、燃焼、すなわちものが燃える過程を説明するために考え出されたものである。

18世紀の科学者達は、燃焼を物質から何かが失われる過程として理解していた。木を燃やせば灰が残り、紙を燃やせばほとんど何も残らず、金属を燃やすとなにかの粉(金属灰)が残る、というように、燃焼すると元の物質の物性は失われ、それより小さく、軽くなった物質が残るのだから、元の物質中にあった何かが、燃焼によって空気中に抜けていった、と考えるのは、ごく自然なことだったろう。この、抜けていったものをフロギストン (Phlogiston) と名付け、その正体を捉えようと多くの科学者が挑んだのだった。

フロギストン説が根強かった理由

フロギストン説は源流を辿れば、火を物質の構成要素の根源として据えたエンペドクレスやプラトン、アリストテレスらが活躍した古代ギリシャの頃までさかのぼれるのだろうが、科学的実験結果にもとづいての理論化は、ゲオルク・エルンスト・シュタールが 1697年に創始した。

シュタールの理論では、可燃性の物質はもともとフロギストンを含んでおり、燃焼とはフロギストンを放出することであった3。現代の化学式風に書けば、

金属 - フロギストン → 金属灰 …(1)

となる。燃焼とは酸素との結合(酸化)である、ということを知っている私達は、これは正しくは

金属 + 酸素 → 金属灰 …(2)

と書かれるべきであることを知っている。

ここで、(1)式と(2)式を比べると、フロギストンと酸素がちょうど正負の関係にあることに気づく。先に紹介した Wikipedia の記述はこのことを指していたのだ。

Wikipedia の記事はこの記述の出典として、紫藤貞昭 編著『自然科学の歴史 物質とエネルギー(追補版)』を参照している。同書では以下のように書かれている4。

フロジストンは、いわば「マイナスの酸素」であった。すべてがさかさまならば、さかさまなものは何もないことになり、フロジストン説が1世紀もほとんどすべての科学者に通用した秘密は、その点にあったのであろう。

実際、フロギストン説はいろんなことを都合よく説明できていた。酸化反応の対である還元反応も、例えば木炭を使った酸化銅の還元は以下のようにフロギストンの移動として記述できる5。

酸化銅 + 木炭 → (酸化銅 + フロギストン) + (木炭 - フロギストン) → 銅 + 灰 (+ 二酸化炭素など)

もちろんこれは

酸化銅 + 木炭 → (酸化銅 - 酸素) + (木炭 + 酸素) → 銅 + 灰 (+ 二酸化炭素など)

と正しくは解釈されるべき現象である。

しかしフロギストン説の泣きどころの一つは、金属が燃焼して(錆びて)金属灰になると重くなることであった。フロギストンを放出するのであれば軽くなるべきなのではないか、という指摘は当時からあったようなのだが、フロギストン説の支持者はマイナスの質量という概念を生み出すことでこれを説明しようとした。すなわち、フロギストンの質量は負なのだから、それを放出すれば重量が増加するのは当然ではないか、としたのだ。6

これまた厄介なことに、フロギストンをマイナスの酸素として考えれば、マイナスの質量を持っているという説明で辻褄が合ってしまう。

こうしたことが災いしてフロギストン説は、ラボアジェが酸素の性質を解明し、フロギストン説を徹底的に批判した1790年前後まで主流であり続けた。

電子の電荷と電流の向き

この話を読んで連想したのが、電流の向きについてである。電流の向きも、実際の電子の流れとは逆向きに定義されている。

細かな経緯は省くが、ベンジャミン・フランクリンが、ガラスをこすって帯電させた状態を正、樹脂(琥珀)をこすって帯電させた状態を負と、便宜上呼び分けたのに端を発し、 J. J. トムソンがクルックス管を用いた実験で、電子の電荷が負であること、また電子が陰極から陽極へと流れていることを発見し、パウル・ドルーデやヘンドリック・ローレンツにより、導体中の電子の流れについてのモデルが提案されたことで、電流の正体は電子の流れであり、実際の電子の流れる向きは、定義された電流の向きとは逆であったことがわかったのである。

しかし、それが判明した後も、電流の向きが再定義されることはなかった。これは、電流の向きと電子の流れの向きとが相違するからといって、それまでの電流の向きの定義のもとに構築された理論体系になんら影響を与えなかったためである。別の言い方をすると、電荷を担う粒子の移動の向きが、そもそも理論体系に組み入れられていなかった。電流は巨視的な現象として扱われていたので、電子という極めて微視的な存在とは関係なく理論構築できたのである。お陰で、電子の存在を習ったばかりの中学生をモヤモヤさせる影響が後に遺されることとなったわけだが。

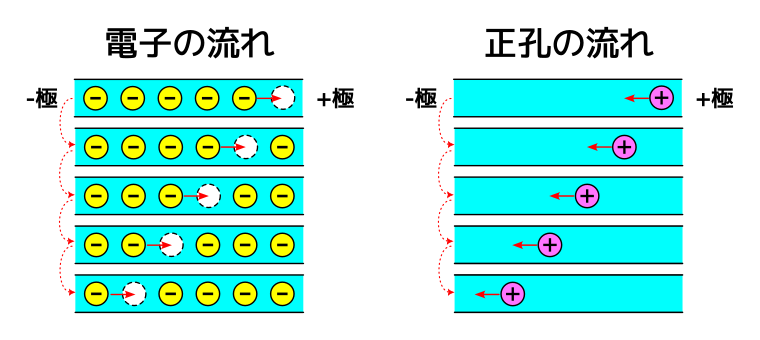

ところで、電流のことを引き合いに出すなら、もう一点、フロギストンと関連しそうな話題がある。半導体の分野では、半導体内のあるべき電子が不足している場所を正孔と呼び、あたかも正の電荷を持っているかのように考える。このとき電圧をかけると、電子は-極側から+極側へと、正孔を埋めるように移動していくが、このとき正孔はその逆方向に移動しているとみなすことができる。これを模式的に表したのが下図である。あくまでも模式図であり、電線の中を電子がこのように列をなして動いている訳ではないので、誤解のないようお願いしたい。

正孔が動いているかのように見える様子を表した模式図

この考え方は、フロギストンをマイナスの酸素とみなすときの考え方によく似ている。

正孔の考え方は便利であるため、現在でも普通に使われている。ではなぜ、正孔は支持され、フロギストンは廃れたのだろうか。このあたり、私は化学にも化学史にも明るくないのでよくわからないが、やはり「マイナスの質量」という考え方に無理があり過ぎたのだろう。

フロギストンは疑似科学か

すでに述べたようにフロギストン説は、ラボアジェが燃焼の過程を酸素との結合として説明し、その説が広まるにつれて衰退していった。ラボアジェはフロギストン説の批判を苛烈に行っていたようで、「マイナスの質量」のような、辻褄合わせの説明が後付けで次々と足されたり変わっていくことを指して「(フロギストンは)刻々と姿を変えるプロテウスのようなもの」と批判している7。

似たような状況は疑似科学界隈でよく見られる。例えば地球平面説を追ったことのある方ならわかるだろうが、人工衛星が打ち上げられたり、有人宇宙船が地球を周回したり、月面に人が立ったりと、新しい観測事実が突き付けられるたびに、地球平面説を支持する人々は、それら観測事実をなんとかして地球平面説の枠内に収めようと、新しい理屈を生み出していくことが多い。

ではフロギストン説も、そうした有象無象の疑似科学と一緒くたに捉えるべきだろうか。

これは難しいところで、少なくともある期間、フロギストン説は多数の科学者によって支持され、様々な実験的事実がその存在を証拠づけているとされ、正統科学として扱われていたことは考慮すべきだろう。もしフロギストンを「マイナスの酸素」として考えてよいのであれば、かなり惜しいところまで近付いていた、と評価することすらできるかもしれない。

そして、いま私達が正統科学であるとしている理論のいくつかも、実は真の現象を裏側から見ている、フロギストン説みたいなものかもしれないと、ときには考えてみることも大事だろう。

-

仕事が忙しいときは、なにか他のどうでもいいことが気にかかるものである。 ↩︎

-

Wikipedia 日本語版:「フロギストン説#フロギストン説衰退の理由」(accessed 2025-10-25) ↩︎

-

紫藤貞昭 編著『自然科学の歴史 物質とエネルギー(追補版)』弘学出版, p. 83 (1988) ↩︎

-

同 p. 84 ↩︎

-

ここでは、木炭を燃やして生成された他の化合物を便宜上「二酸化炭素など」として書いたが、フロギストン説の支持者の間では、二酸化炭素を含んだ空気のことを、フロギストンで飽和してこれ以上フロギストンの放出ができない気体であるとし、「フロギストン化空気 (phlogisticated air)」と呼んだ。 ↩︎

-

マイナスの質量というとあまりに突飛な発想に聞こえるが、例えば暖めた空気が上昇していく様子を見れば、マイナスの質量という発想が出てくるのは当時の科学水準から考えて、けしておかしなことではなかったのではないだろうか。

ただ、フロギストンはもともとはプラスの質量を持つものと考えられていた。金属錆を統一的に説明しようとして編み出されたのがマイナスの質量という概念であり、こうした場当たり的な説明の変更を要したところも、フロギストンの衰退の一因であろう。 ↩︎

-

Jay A. Labinger and Stephen J. Weininger,“Controversy in Chemistry: How Do You Prove a Negative?—The Cases of Phlogiston and Cold Fusion”, Angewandte Chemie International Edition, 44: 1916-1922. (2005) ↩︎