間違いだらけの「マシュマロ・チャレンジ」

チームで取り組む研修教材として世界的に広まったものの一つに「マシュマロ・チャレンジ」と呼ばれるものがある。スパゲティの乾麺とテープ、紐を使って塔を組み上げ、頂上にマシュマロを載せた状態で、倒れずにどれだけ高く自立させられるかを競う、というものである。

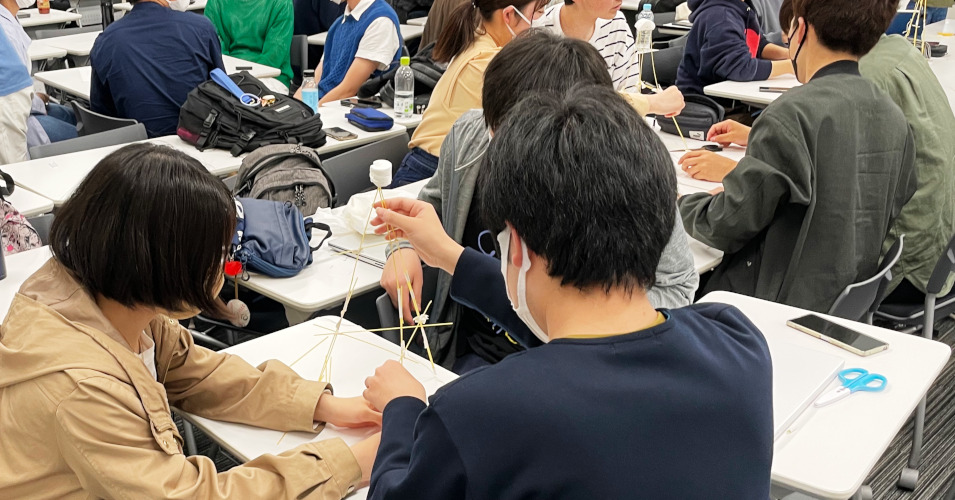

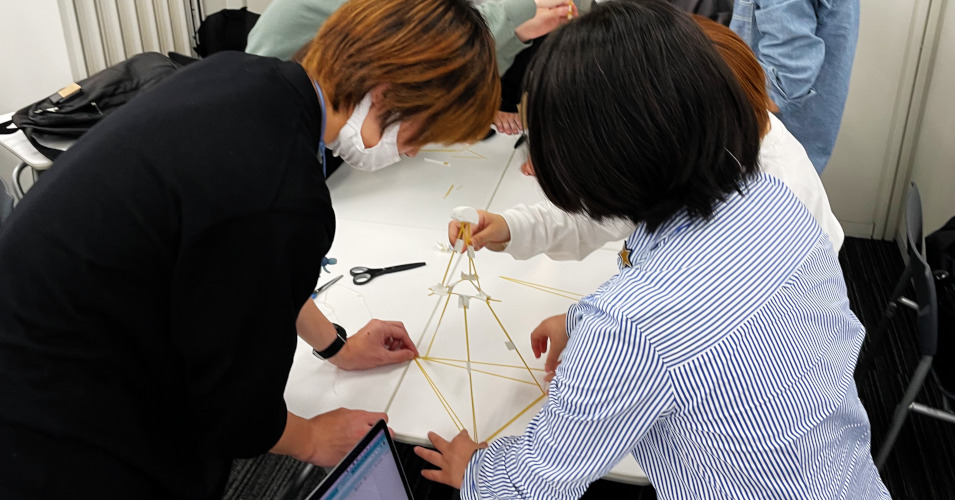

私が担当している大学一年生向けの講義「アカデミックリテラシー」でもこれを2023年から取り入れている。試行錯誤を素早く繰り返すことの重要性を体感できる教材であり、プロトタイピングを重視する本学科の姿勢とも親和性が高い。またゲームとしてもなかなか面白いので学生には好評である。

ところが、ネットで見かけるマシュマロ・チャレンジの解説にはおかしなものが多い。「マシュマロ・チャレンジ」で検索すると、出てくるページが軒並み、チャレンジの本質を見誤って紹介するものばかりなのだ。

私の担当講義ではチャレンジ終了後に、チャレンジを通じて学んだことをレポートさせることがあるのだが、少なくない数の学生がそうしたデタラメなページを参考にして「PDCA の大事さを学んだ」みたいなレポートを書いてくるため、せっかくの教材が台無しにされてしまい、歯痒い思いにかられる。

そこで本記事では、そうした間違いだらけのマシュマロ・チャレンジの解説の問題点を指摘し、その上でマシュマロ・チャレンジを通じて学んで欲しい本質について解説する。

マシュマロ・チャレンジの詳細

まずは、そもそものマシュマロ・チャレンジという教材について説明しよう。マシュマロ・チャレンジは、国際的デザインファームである IDEO 社のデザイナーだった Peter Skillman が開発したものである。ここでは Skillman 自身による説明1をベースに、少し整理し直したものを紹介する。

- 20本のスパゲティ乾麺

- マスキングテープ 1m

- 紐 1m

- マシュマロ 1個

ルール: 20分経ったら、机の面からマシュマロまでの高さを測る。 このとき、塔はマシュマロを載せた状態で3秒間、静止していなければならない。

これを1チーム3〜4人で取り組み、マシュマロの高さをチーム間で競う。

スパゲティの塔はマシュマロを載せた状態で3秒間自立できればよい。もし計測時に塔がマシュマロの重みに耐えられず倒れてしまえば、記録は 0cm である。なので、ただ高いだけではなく、マシュマロの重量を支えられる構造を作ることが求められる。

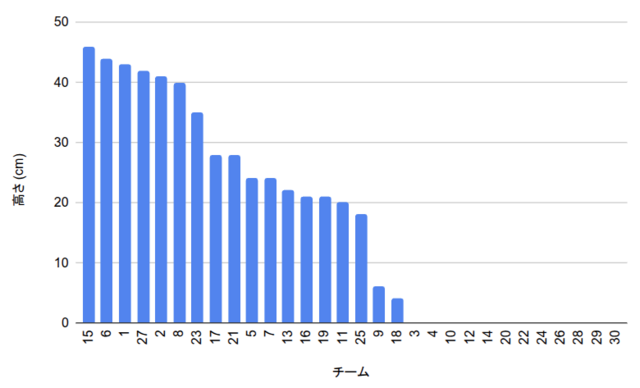

これだけ読むと、簡単なことのように思えるかもしれない。しかし、実際に学生にやらせてみたときの結果を下のグラフに示すが、この年は全30チームのうち12チームが、塔にマシュマロを載せたときに倒れてしまった。高さ 10cm に満たなかった2チームは、倒壊後に大慌てで小さな塔を作り、かろうじて 0cm を免れたものである。つまり、半数近くのチームで、スパゲティの塔は倒壊したのだ。

ある年の講義で実施したマシュマロ・チャレンジの結果を、高さ順に並べたもの。

実際にやってみると

実際、やってみるとこれが意外に難しい。もし貴方が、「こんなの三角錐を作って重ねていけばできるだろ」と思っているなら、スパゲティを何本か持ってきて、実際に作ってみるとよい。思った通りにはなかなか事が進まないことがわかるはずだ。

まず私達はそもそも、スパゲティ乾麺の性質をよく知らない。力がかかるとスパゲティは曲がっていくのだが、どれくらいの力でどれほど曲がるのか。さらにどれくらいの力がかかると折れるのか。また、マスキングテープと、スパゲティの滑らかな表面との相性はさほど良好ではなく、スパゲティどうしを確実に繋ぎ止めるのは思ったほど単純な作業ではない。では紐で結んだらどうかというと、しっかりとスパゲティを固定できるほどきつく結ぶのは簡単ではないし、変に力を入れるとスパゲティを折ってしまったりする。

要するに、頭の中ではうまくできそうに思えても、実際に手を動かしてみると、思った通りには作業が進まないのである。スパゲティをしげしげと眺めたり紐で結んだりといったことを、私達はふだんの生活でほとんど経験しないので、それらについての知識の蓄積が自分の中にない。そんな頼りない知識にもとづいて作られた塔の建築計画は、高校生が考える初デートプランのように、思い込みが強く現実離れしたものになりがちである。

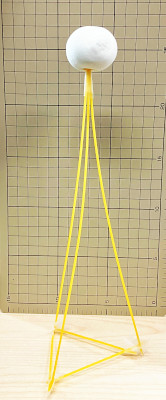

かくいう私自身も、講義の準備段階で初めてこのチャレンジに取り組んだとき、こんなのは三角錐を重ねていけばいいし、高さを稼ぐのであれば細い三角錐を重ねればよいだろうと、下図のような構造をまず試してみた。

ところが、これを自立させるまでが大変だった。そもそもスパゲティどうしを繋ぎ止めるのが大変だったのは上に書いた通りだが、その手段が一通り確立した後も困難の連続だった。作ってみて分かったのだが、上図のような構造でマシュマロを載せたまま塔を自立させようとすると、かなりの工作精度が要求される。底面となる三角形から重心がはみ出すと塔は倒れてしまうので、上へ延びる3辺の長さを等しくしないといけないのだが、テープで3本のスパゲティを止めつつ、長さが揃うように作り上げるのは簡単なことではない。その上、すべてのスパゲティが同じようにしなってくれないと、かんたんにマシュマロが重心を外れるのだ。

けっきょく、最初に思い描いていたものとはかけ離れたものをどうにかこうにか作り上げて私のチャレンジは終わった2。振り返ってみると、使っている材料の性質と、自分の技量、必要となる工作精度など、重要なことをチャレンジを始める前には何もわかっていなかった。そんな状態で立てた計画には、何の意味もなかった。それでもどうにかそこそこの塔を建てられたのは、チャレンジを始めてすぐに手を動かしながらすべきことを学んだからだった。「わかったふり」のまま計画に着手していたら、貴重な時間をドブに捨てていたことだろう。

マシュマロ・チャレンジの意義

マシュマロ・チャレンジの創始者である Peter Skillman がチャレンジを世に紹介する上で強調したのも、この点だった。TED 2006 での Skillman のトークを観てみよう。

彼はこのチャレンジを様々な集団相手に試してきて、中でも成績の悪かったのがビジネススクールの学生達である、と述べている。彼らはチャレンジ開始時にまずリーダーシップを争ったり、計画を立てるのに時間を浪費してしまい、問題の本質を探ることに時間をかけなかったのだ。

反対に、もっとも成績がよかったのは幼稚園児だった、と Skillman は話す。彼らはビジネススクールの学生達のようには振る舞わなかった。問題について話し合ったりせず (“they don’t talk about the problem”)、すぐにスパゲティに取り組むことで、素材について学んだのだ3。

Skillman は、プロトタイプを作り、テストをして得た知見からまたプロトタイプを作り、テストをし… というサイクルを繰り返し、問題についての経験を重ねることこそがもっとも重要であるとしている。

同様のことを、Peter Skillman にチャレンジのやり方を教わり、チームビルドを目的としたワークショップ形式に再編した Tom Wujec はよりドラマチックに伝えている。

以下の動画の 1:06 くらいから、Wujec は典型的な失敗例を示している。最初に話し合いやら計画に時間を費し、スパゲティの塔をなんとか作り上げ、制限時間ギリギリになってマシュマロを塔の上に載せる。一瞬、うまく行ったように見えるが、塔は崩れてしまう…

反対に、幼稚園児たちは常にマシュマロを塔のてっぺんに載せ続け、塔を直し続けながら、より高くしていった。

Wujec はマシュマロ・チャレンジを紹介する資料で、次のように主張している4。

マシュマロは、プロジェクトの隠れた前提の比喩(メタファー)です。 マシュマロ・チャレンジではみな、マシュマロはふわふわと軽くて、スパゲティで簡単に支えられると思いこみがちです。しかし実際に塔を作ってみると、マシュマロは意外に重いことがわかります。マシュマロ・チャレンジから得られる教訓は、プロジェクトが真に前提すべきこと—顧客が本当に望んでいること、製品コスト、サービス提供期間など— を特定し、それを早く、頻繁にテストすべきだ、ということです。(筆者訳)

以上に見たように、マシュマロ・チャレンジが伝えるもっとも大事な教訓は、即座に、頻繁に、手を動かせ、ということである。そしてそれを通じて問題の本質を探り出し、立ち塞がる課題を的確に捉えることだ。それはマシュマロの重さやスパゲティの硬さやといった、外部の性質に関することかもしれないし、使える道具や自分の工作の技量といった、内部の性質にまつわることかもしれない。おそらくはその両方が、現実の問題にはつきまとうだろう。

私達はつい、自分はそれらについてよくわかっている、と思い込みがちである。手を動かさない限り、自分がそれらについてわかっていないということをわかることができない。トンチンカンな計画にもとづいて、無駄なプロジェクトに時間を浪費していくのである。

自分がわかっていないことをわかろうとするには、手を動かして、素早く、繰り返し、失敗することが、迂遠なようで、結局のところいちばんてっとりばやいのである。5

チャレンジについての間違った解説

ところが、国内で流布するマシュマロ・チャレンジを紹介する記事の多くが、この肝心の部分を伝えられていない。それどころかまるっきり間違った、的外れの情報を伝えているものが目立つ。Peter Skillman も Tom Wujec も言っていない、出典のあやしい情報が解説に付されているものも少なくない。

どのような間違った解説がなされているのか、以下に紹介しよう。

チャレンジは PDCA サイクルの重要さを伝えるものである

マシュマロ・チャレンジによって PDCA サイクルの重要性を学べる、と紹介するページはとても多い。企業向けの研修教材としてマシュマロ・チャレンジを実施しているようなところでは必ずといっていいほどこの説明がついて回る。

しかし、このチャレンジで計画を立てることが無意味であることはすでに述べた通りだし、 Skillman、Wujec ともに、新しい問題に取り組む際の計画の意義を明確に否定している。

中には、このチャレンジを1回行った後、振り返りをさせた上で、その反省を踏まえて2回目を行わせることで、PDCA を学ばせる、というやり方をとっているところもある。だがマシュマロ・チャレンジにおいてどれほどまともに PDCA の C と A、すなわち評価・改善のステップが踏めるのだろうか。

もちろん回数をこなすうちに慣れてきて、テープを貼ったりスパゲティを組み合わせたりするのが上手くなり、塔を高く建てられるようにはなるだろうが、それは単なる「熟達」であり、それをもって PDCA サイクルを教えたとするのは牽強付会である。もし真面目に評価・改善をするならば、計画段階で評価基準を定めたり、基準を達成できなかった箇所の原因調査をしっかりと行わねばならないが、 1回目の計画時点でその評価基準が策定されていないのであれば、 2回目へ向けての評価・改善などできるわけがない6。

チャレンジはチームビルディングに役立つ

マシュマロ・チャレンジを研修教材として紹介するページは、たいていこれを、チームビルディングに役立つとしている。

これ自体は、Tom Wujec の TED トークのタイトルが “Build a Tower, Build a Team” であったことだし、間違ったことではないのだろう。

ところで、マシュマロ・チャレンジがどのようにチームビルディングに役立つかについて、以下のようなことを書いているページが多く見つかる。

- 積極的にコミュニケーションをとり、アイデアを出し合う練習になる

- チームで的確に協力することの重要性を学ぶ

- チーム内の話し合いがカギを握る

しかし Skillman は、なぜ幼稚園児がよい成績を収めたかについて、彼らは問題について話し合ったりしない、と語っていたことを思い出して欲しい。

幼稚園児たちがどのようにチャレンジに取り組んだかについては、ダニエル・コイルの『THE CULTURE CODE—最強チームをつくる方法』でさらに詳しく描写されている。

ビジネススクールの学生チームは、速やかに課題に取りかかった。まず戦略を話し合い、材料を吟味する。お互いにアイデアを出し、鋭い質問を投げかける。候補をいくつかあげ、それからもっともうまくいきそうな戦略を1つに絞る。

どこから見てもまさにプロの仕事だ。合理的で、知的である。彼らは1つの戦略を決め、それに従って粛々と塔を建設した。

幼稚園児のやり方は違った。彼らは戦略を立てない。分析もしなければ、経験の共有もしない。質問もなし。提案もなし。アイデアを洗練させることもない。むしろ彼らはほとんど話さない。 ただみんながくっついて立っている。

会話に秩序はなく、組織化もされていない。ただ無言で材料をいきなりつかむと、何の計画や戦略もないままに組み立て始める。口を開くときは、ただ短い言葉を発するだけだ。「こっち! 違う、こっちだってば!」 (強調は筆者による)

マシュマロ・チャレンジは「話し合いがカギ」、などと紹介している人々は、自身が考える理想のチーム像がどのようなもので、マシュマロ・チャレンジはその形成にどう役立つというのか、詳しく説明することが求められる。

私自身は、少なくとも自分の経験に照らし合わせると、Skillman の主張の方が信頼できると思っている7。

役割分担を明確にし、チームワークで取り組む

これも先ほどまでに紹介したようなページでだいたい取り上げられている。リーダー役、スパゲティの組み立て役、テープや紐を切る役、さらには時間管理役、などと具体的な役割にまで言及しているページまである始末だが、これをいう人たちは、Skillman らのトークを本当に聞いたことがあるのだろうか?

だいたい、問題の正体がわからないうちから、その解決に必要な役割にどんなものがあるかなんて、決められるはずがない。いままで一度もスパゲティの塔なんて組み立てたこともないのに、その作業に必要な役割なんか、事前にわかるだろうか?

それに、スパゲティの塔を建てていく過程では、次から次へと、予想だにしていなかった問題が現われる。どんなスキルがそれに対して役立つのか、事前に見極められるわけもない。だからみんなができることをひたすらやるしかない。

もっとも成績がよいのは幼稚園児だった

これまた、マシュマロ・チャレンジを紹介するページでは必ずといっていいほど言及される。 Skillman らのトークか、あるいはそれを参照したエリック・バーカーの著書『残酷すぎる成功法則』8 がネタ元であろう。

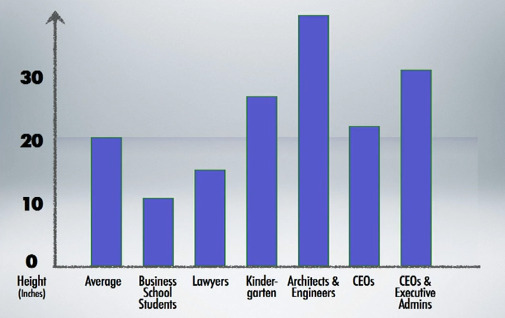

なるほど確かに Skillman は、平均点が最も高かったのが幼稚園児のグループだと TED トークで語っているのだが、一方で彼は、実際には建築学の学生がよりよい成績を残していることを、Medium での記事で補足している9。また Tom Wujec の TED トークでも、建築家とエンジニアのグループがもっとも成績がよかった、と明確に述べられている。また、企業 CEO に進行管理役 (admin) をつけたグループも幼稚園児グループより成績がよかったことをあわせて報告している(下図参照)。

Tom Wujec「Build a Tower, Build a Team」より。高さの単位はインチであることに注意。

これだけはっきりと示されているにも関わらず、中には「幼稚園児がエンジニアに勝利した」などと紹介しているところもあり、困ったものである。

ところで、マシュマロ・チャレンジについて「PDCA を学べる」だの「チームワークを鍛える」だのの効能を謳う人々は、幼稚園児が優秀な成績をおさめたことと、それらとをどう結びつけて説明しているのだろうか。幼稚園児が PDCA サイクルを回して塔づくりをしていた、とでも言うつもりなのだろうか。幼稚園児たちによるグループ作業がどのようなものだったかは、「チャレンジはチームビルディングに役立つ」の節で述べた通りである。幼稚園児がまず話し合いで役割分担を決めていたとでも?

幼稚園児は失敗を恐れずに、スパゲティをつなげ、マシュマロを載せ続け、新しい知識と経験を、手を動かしながら身につけていった。幼稚園児が並の大人よりもよい成績を残しているのであれば10、大人が学ぶべきはそうした幼稚園児のやり方であって、無理矢理とってつけたようなフレームワークなどではない11。

世界記録は 99cm である

世界最高記録が 99cm、というのもよく見かけるが、間違いだ。 Wujecは “Thirty-nine inches is the tallest structure I’ve seen”、つまり Wujec が見た中では 39 インチすなわち 99cm が最高だったと、言っているに過ぎない。

探してみれば、1m を超える記録が沢山見つかる。

もっとも、マシュマロ・チャレンジのルールはたいして厳密なものではない。そもそも、スパゲティもマシュマロも、どの製品を使うかが決められているわけではない。ルールも解釈の幅が残されたものであり、これで「世界最高記録」などというものを競えるはずがないし、記録を競うような性質のものでもない。

もちろん、チャレンジをさせるにあたってなにがしかの目標があるとよいので、「世界記録は 99cm」と言っときゃ盛り上がるだろう、くらいの軽いつもりで書いているのだろうからわざわざ言い立てるまでもないのだが、ここまですでに述べてきたように、マシュマロ・チャレンジについての紹介はデタラメなものが多いので、ついでに指摘しておいた。

自分がわかっていなかった、ということをわかる

ここまで見てきたように、ネットで読めるマシュマロ・チャレンジの紹介は、かなり捻じ曲がってしまっている。なぜだか、組織的・計画的行動を教えるものとしてチャレンジを使おうするものが多い。12

もちろん、マシュマロ・チャレンジをそのような目的のための研修教材として使うこともできるだろう。アイスブレイキングにはそもそも有用だろうし、時間をかけて何度もチャレンジを繰り返させるのであれば、PDCA は本領を発揮できるはずだ。その過程で、序々に最適な役割分担の仕方も見えてくるだろう。 (その研修にマシュマロ・チャレンジを使うべきかは疑問だが)

だが、せっかくマシュマロ・チャレンジという、短時間でワイワイ楽しくやれる競技を取り入れるのであれば、やはりその本質をしっかり見据えて取り組んで欲しい。

マシュマロ・チャレンジの本質は、すでに述べたように、自分たちが直面する課題について、何をわかっていないのかを、プロトタイプ、テスト、プロトタイプ、テスト、…の素早い繰り返しを経て探り出すことにある。

私達はどうしても、いま自分が知っていることだけに基いて、先のことを決めようとする。そして頭の中で、それが予想通りに進行する姿ばかり思い浮かべてしまう13。スパゲティ? もちろん茹でたことくらいあるさ。マシュマロ? 大好物だからよくわかってるよ。どう作れば安定するか? おいおい、そんなの三角錐に決まってるだろ… そんなとき、マスキングテープでスパゲティを繋いだことなんてそれまでの人生で一度もなかった、という事実はなかなか頭をかすめない。新しいものごとに取り組むときは、それまで自分が蓄積してきた知識だけではまったく不足なのだが、どうしてだか、私達はそこから目を背け、それまでの手癖でスマートにものごとを片付けられると思ってしまう。

この、なまじちょっとは知っている、という状態が実にタチの悪い過信を生み出す。そしてそれは、グループで行動しているときに、みんなをさらにマズい状況へと引きずり込もうとする。

認知科学者である Steven Sloman と Philip Fernbach は、『知ってるつもり: 無知の科学』でこのことを以下のように説明する。

一般的に私たちは、自分がどれほどモノを知らないかをわかっていない。ほんのちっぽけな知識のかけらを持っているだけで、専門家のような気になっている。専門家のような気になると、専門家のような口をきく。しかも話す相手も、あまり知識がない。このため相手と比べれば、私たちのほうが専門家ということになり、ますます自らの専門知識への自信を深める。

これが知識のコミュニティの危険性だ。あなたが話す相手はあなたに影響され、そして実はあなたも相手から影響を受ける。コミュニティのメンバーはそれぞれあまり知識はないのに特定の立場をとり、互いにわかっているという感覚を助長する。その結果、実際には強固な支持を表明するような専門知識がないにもかかわらず、誰もが自分の立場は正当で、進むべき道は明確だと考える。誰もが他のみんなも自分の意見が正しいことを証明していると考える。こうして蜃気楼のような意見ができあがる。コミュニティのメンバーは互いに心理的に支え合うが、コミュニティ自体を支えるものは何もない。

社会心理学者のアービング・ジャニスはこの現象を「グループシンク(集団浅慮)」と名づけた。 (強調筆者)

これこそが、Skillman らが揶揄する、ビジネススクールの学生が陥った状況である。直面している問題から目を背けてチーム内での話し合いを繰り返すことは、「わかっていない」状態をさらに深みにはまらせる行為に他ならない。

自分が「わかっていない」ことがわからなくなる

最後になるが、自分の講義でのマシュマロ・チャレンジを通じて、強く気にかかっていることがある。

学生に、マシュマロ・チャレンジを通じて学んだことをレポートさせると「PDCA の大事さを学んだ」などと書いてくる者がいることはすでに述べた。

いったいあのチャレンジからどうやってそれを学んだのかを書いた本人に問い質してみると、そもそも PDCA が何なのかを知らない、ということがほとんどだ。かろうじてそれが何の略であるかは答えられたとしても、 Check や Action がそれぞれどのような行為に該当したのか、を問うと、みな答に窮する。にもかかわらずレポートに堂々とそれを書いてくる。

加えて、彼らが頼ったであろうインターネット上の情報も、すでに見たように、いい加減な理解にもとづいたものでしかない。よくわかっていない者が、これまたよくわかっていない者が書いた情報に頼る。こうして「わかったつもり」は蔓延していく。

そしてこの「わかったつもり」は、テクノロジーの進歩によってさらに深みにはまっていく。『知ってるつもり: 無知の科学』からふたたび引用しよう。

テキサス大学の心理学者、エイドリアン・ワードは、インターネット検索を利用することで、被験者の認知的な自己評価、すなわち情報を記憶し、処理する能力に対する評価は高くなることを明らかにした。しかも知らなかった事実をインターネットで検索した後、その情報をどこで見つけたのかと尋ねたところ、記憶違いをして「もともと知っていた」と回答するケースが多かった。検索したこと自体を完全に忘れてしまう被験者も多かった。

『知ってるつもり』が書かれたのは 2017年だった。もし著者らが同じ本をいま書いていたら、 AI に関する章を必ず設けただろう。すでにこの問題は教育現場において大きな問題になりつつある。これについては別記事で述べることにしよう。

-

Peter Skillman, “The Design Challenge (also called Spaghetti Tower)”, Apr 15, 2019. ↩︎ ↩︎

-

自分でチャレンジをやってみて猛省したのが、スパゲティ同士の接合を格好よくやろうとしすぎたことだった。テープの消費を最小限に抑えつつ、しっかりと繋ぎ止める方法を探ろうとしてしまい、無駄な時間を浪費したのだった。後から考えれば、接合点は当初の計画でもたかだか16箇所。それぞれに仮に 5cm 使っても 20cm 余るのだ。 ↩︎

-

これは Skillman の Gel 2007 でのプレゼンテーション で語られている(3:03 以降を参照)。 ↩︎

-

Tom Wujec “Marshmallow Challenge” (accessed 2025.10.18) ↩︎

-

その意味でオリジナルのルールは、エンジニアとして、また教員として、あまりそそられないルールだとも思っている。スパゲティを折るほどの失敗をする可能性のある挑戦を、このルールの下ではやり難く、どうしても無難な構造に落ち着こうとしてしまう。三角錐が有効であることを知っていれば、それ以外の構造を試してみよう、とはなかなか思いにくい。

その懸念があったので、自分の講義では、スパゲティが折れたら新品と交換できる、というルールを追加して実施している。 ↩︎

-

このあたりは、品質管理の分野でいわれる PDCA サイクルの考え方に沿ってイチャモンをつけているのだが、もしよくある解説で言及しているのが本家本元の PDCA サイクルではなく、巷でいわれる「なんちゃって PDCA」、つまり「振り返りって大事だよね」程度のことなのだとしたら、まあそれはそれで目くじらを立てるほどのことではないのだろう。研修を受けた方々が、いつか正しい PDCA に触れる機会のあることを祈ろう。 ↩︎

-

かつて、非常に頭が切れ、行動力も並外れたメンバーの集まったチームに参加し、プロジェクトに取り組む機会があった。そのとき本当に驚いたのが、ミーティングが瞬時に完了することだった。困難な課題が降りかかっても、「じゃ、それ俺がやります」と誰かがすぐに手を挙げ、残りのメンバーで余力のあるものは自然とそれをサポートする。リーダーがビジョンをぶちあげるために演説をするでもなく、エイエイオーと団結を誓うでもなく、課題の確認が終わったらみんな「それじゃ」と帰っていく。それなのに気づくといつの間にか協力体制ができていて、みんなが力を持ち寄って、課題を解決していったのだ。

話し合いは、どこかの段階ではもちろん必要だ。だが、最初にやることではない。まず課題の性質を見極めるために、動かねばならないのだ。それをあらためて学んだ場だった。 ↩︎

-

ところで、なぜ幼稚園児が並の大人よりも成績がよいのだろうか。推測だが、Skillman も Wujec も、平均値を比較しているところがポイントなのではないか。というのも、「マシュマロ・チャレンジの詳細」で示した、大学生相手に試したときの結果では、多くのチームで塔は倒壊した。半数のチームは20cm〜40cm程度の高さを達成したのだが、倒壊チームの影響で平均値は17cm程度にまで落ちたのだ。 Skillman の主張を信じるなら、幼稚園児たちの塔のほとんどは倒壊を免れたのだろう。 ↩︎

-

強いていうなら、観察 (Observe) - 状況判断 (Orient) - 意思決定 (Decide) - 行動 (Act) の「OODA ループ」は、不確実な状況への迅速な対応を目的としたフレームワークであり、マシュマロ・チャレンジにあてはめることはできなくはないだろう。ただ、チャレンジによって OODA ループへの理解が深まるかどうかは少々疑問である。

というのも、OODA とは要するに普段我々が自然にとっている行動をモデル化したものであり、そのモデルにもとづいて分析を深めるためのツールとして開発されたものだからである (樋口俊作「OODA ループと IDA サイクルについて」NIDS コメンタリー第207号) 。なので研修として「OODA ループを導入してチャレンジをやってみよう!」というのはおかしい。あるとすれば、「自分達のやり方のどこに問題があったのか、 OODA ループモデルにもとづいて分析してみよう」といったやり方だろうか。

なお、OODA ループはもともと、戦闘機のパイロットの、戦闘中の意思決定にまつわるフレームワークとして発想されたものであり、組織での意思決定は別スケールの問題であるにも関わらず、これをチームビルディングに結びつける杜撰な拡大解釈にもとづいた解説をするページが沢山見つかる。

こうした拡大解釈はよくあることのようで、野中郁次郎は OODA ループについて「OODA はあくまで個人の『状況適応能力』を開発するツールであって、経営の質を高める、ビジネスモデルを改革する、新規事業を開発する、イノベーションを生み出すなど、組織の知識創造を導き出す理論ではありません。」とわざわざ述べているくらいだ(「OODAは知識創造モデルではない」ダイヤモンドクォータリー編集部) 。

野中は同じ記事で、問題のスケールに合わせて PDCA など他のフレームワークを適用すべきであるとしているのだが、研修業者の中には「PDCA はもう古い! OODA ループを学ぼう!」という触れ込みでマシュマロ・チャレンジを題材にした研修教材を売り込むところもあり、しかも同じ業者が PDCA を学ぶ教材としてもマシュマロ・チャレンジを売り込んでいたりする。教材の概要を見てみると OODA ループ用教材の方が PDCA サイクル用教材よりも1回のループにかける時間が長く、もうムチャクチャである。 ↩︎

-

調べ始めた当初、これは日本だけの傾向なのではないかと思っていたのだが、“marshmallow challenge PDCA” といったキーワードで検索すると同様のページがそこそこ見つかる。どうやら日本限定の現象ではないらしい。 ↩︎

-

いや俺は悲観的だという人も、予想内容が悲観的なだけであって、予想が当たることばかり考えがち、という点ではたいして変わらない。 ↩︎