「不特定多数を対象とするインタラクションデザイン」

報告がすっかり遅くなってしまったが、10月2日にコロナ社から発売になった、『メディアテクノロジーシリーズ 11: インタラクションデザイン- 生活・技術・人をつなぐデザインのかたち -』の第5章「不特定多数を対象とするインタラクションデザイン」を担当・執筆したのだった。

この章では、これまで関わった展示での経験をもとに、カフェや美術館、野外フェスティバルなど、広い空間におけるインタラクションデザインについて、その分析の仕方および設計の指針を論じている。こうした場所向けのインタラクションデザインは、 PC やスマートフォンを対象としたインタラクションデザインとはまた異なる観点での設計が必要なのだが、それをまとめた教材が少なかったので、この機会にこれまで論文や講義で散発的に述べてきたことをまとめることにしたのだ。

ちなみに、同書は企画が始まってから実際に発売するまでになかなかの時間がかかったのだが、その原因の一人は私である。あらためてお詫び申し上げる。

残念な展示を救いたい

本章で主張している設計指針は、おおまかにいえば、広い空間でのインタラクティブ展示のデザインにおいて注意すべき点を体験における時間・空間の使い方という軸で整理したものとなっている。展示までの距離がどれくらい離れているか、また体験開始からどれくらいの時間が経過したかで、どのような体験を提供するのが望ましいかを具体的に論じた。また、これまでに私が手がけた展示のうち、「EffecTV」および「自分撮りトランポリン」を例に出して、それらが提供する体験の時間・空間的側面について解説している。

「自分撮りトランポリン」の展示風景。

自撮りトランポリン作例

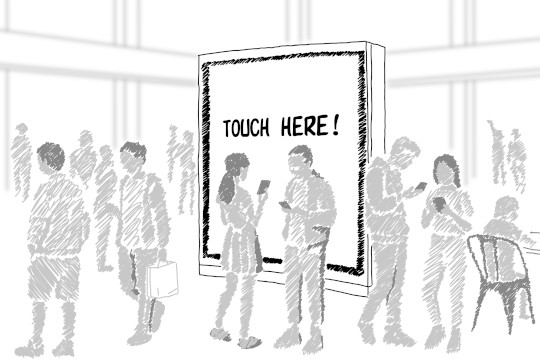

さて、広い空間でのインタラクティブ展示というと、大型のタッチディスプレイを使ったものや、カメラ入力や人感センサで人の動きに反応するもの、スマートフォンと連動するものなど様々なものがあるが、どうかするとこの種の展示では、せっかくインタラクティブなのにそれに気づいてもらえず、放置されているものをよく見かける。

さらには、それが操作できるということを知らせるために「さわってみてね!」といった貼り紙がされていることも少なくないのだが、それすらも無視される、あるいはそうした貼り紙があるが故に、それがあまり面白くないということがバレてしまう、という光景。よく見かけるでしょう。

他にも、かまってもらえないロボットや、スキャンしてもらえない QR コードなど、気づいてもらえないインタラクティブ展示は巷に多数見られる。そうした残念な展示を少しでも救いたい、というのが本章の執筆動機の一つである。

ちなみに、職業柄、そうした展示風景を収めた写真はたくさん撮っており、その中から数枚を本章に参考として掲載しようと思ったのだが、どう加工してもソレと分かってしまうのは避けがたく、かといって全面モザイクにしては掲載する意味がないので、仕方なく本書掲載図は私が描いたイラストで誤魔化した。

触ってもらえないタッチディスプレイ。

「距離に応じたインタラクションデザイン」

5.3節は「距離に応じたインタラクションデザイン」という題で、インタラクティブ展示の空間的側面について論じている。

広い空間でのインタラクティブ展示では、展示そのものの楽しさや操作感もさることながら、離れたところからそれがどう見えるか、を考えることが重要となってくる。多くの場合、展示の存在に気づいた人は、展示から 4〜8m くらい離れたところから、それがどのようなものかをさっと眺めて判断する。なので、その距離からの展示の見え方に気を配らねばならない。

展示の見た目の面白さを距離に応じてどうデザインすべきかは、誰もがちょっとは気にかけるものなのだが、インタラクティブな展示においては、すでにインタラクションを開始している参加者がいる場合、そのインタラクションの様子が離れた第三者の目にどう映るか、が極めて重要となる。

このことについて、本書では「主観的インタラクション可能性」と「客観的インタラクション可能性」という言葉を導入して説明を試みている。前者についてはインタラクションデザインの分野ではすでにお馴染みのもので、対象が自分でも操作(インタラクション)できるものと思えるかどうか、その程度を表す。一方、客観的インタラクション可能性とは、対象物(ここではインタラクティブ展示)と、その近くにいる人との間にインタラクションが生じうるものだと、どの程度思ってもらえるかを表す。本書では、もし美術館に公衆電話が置いてあったら、というたとえでこれを説明している。下図をご覧いただきたい。

左図は公衆電話を見ている自分が、それはインタラクション可能かどうかを判断している様を表している。一方、右図は公衆電話の側に立つ美術館職員らしき人と公衆電話との間のインタラクション可能性を考えている。この人はただ立っているだけなのか、それともこれから電話をかけるのか… そしてこれを見落としがちなのだが、実はもうインタラクションが始まっている、という可能性もあったりする。

これは美術館と公衆電話の例ではわかりにくかったかもしれないので別の例を出そう。例えば視線入力のような、はたから見るとわかりにくい操作は、歩きながらさっと眺めたくらいではそこにインタラクションが起きているのかどうか、判断がつかないことがある。もしそこで客観的インタラクション可能性に気づいてもらえないと、主観的インタラクション可能性にも気づきようがないし、そこにインタラクティブ展示がある、ということすら気づかず、ただ通り過ぎていくだけになってしまうのだ。

EffecTV を野外音楽フェスティバルで展示することになったときに一番気を使ったのはそこだった。野外の、しかも音楽フェスティバルなので、説明用看板もたいした効果は発揮できないし、音を出すこともできない。その展示がなんなのか、どのように体験するものなのかを説明する道具は、スクリーンに映った映像だけではなく、スクリーンの前で体験を始めている参加者自体も、EffecTV がどのようなもので、どう体験するものなのかを、そのインタラクションの様子によって説明してくれる。要するに、観客も展示の一部とするべきなのだ。

なので、EffecTV の映像効果はいろいろある中で、音楽フェスティバルでは参加者の姿がそのままスクリーンに映るもののみ使用した。そうでないと、例えば CG キャラクタが参加者の動きに反応して動くようなものだと、それが本当にインタラクティブに反応しているのか、それとも音楽かなにかに反応しているだけなのか、パッと見で判断がつかないのだ。スクリーンに参加者の姿が映っていれば、ああ、あのスクリーンの前に立っているあの人に反応して、この映像効果が出ているのか、ということがたちどころにわかる。客観的インタラクション可能性を一目瞭然とすることが大事なのである。

ついでにいうと、スクリーン上での観客の大きさをどの程度に映すべきかも考慮の対象となる。実物よりも大きく映すことで、離れたところからでもそれが人を対象とした展示であり、ということはインタラクティブに体験可能である、と思ってもらえる可能性を高めることができる。等身大に映すのも状況によっては面白いと思うのだが、その場合は、通りすがりの人が展示の比較的近く、距離にして 4〜8m 程度のところを通ってくれると期待できるような状況を作っておくことが必要だ。それくらいでないと、スクリーンに映った人の表情がよく見えず、参加者がそれを楽しんでいる、ということも一目では察してもらえないかもしれないからだ。

「時間軸から考えるインタラクションデザイン」

インタラクティブ展示では、空間的側面だけでなく、時間的側面についても検討が必要となる。

この時間的側面については、自分の直感をうまく言葉に整理できずに難儀してしまい、執筆がまったく進まなくなってしまっていた。インタラクティブ展示においては、触った瞬間に納得がいくようなインタフェースデザインも求められるし、眺めていて楽しそうだと思って体験を開始した人が、期待通りに楽しめなければならないし、そのうえで期待を上回る驚きもなければならない。これらを貫いて説明する原理を抽出できていなかったのだ。

そんな折にふと、天才ゲームデザイナー・Sid Meier のとあるインタビュー動画を見て、問題が一挙に解決した1。

Sid Meier はこのインタビューで以下のように述べている。

このゲームの特徴として挙げられるのは、短期・中期・長期的なゴールを一度に認識しながらプレイできることです。短期的なゴールを達成したとしても、新たな短期目標や中期的なゴールもあります。つまり、すべての目標を達成することがないゲームなんです。(中略)常に楽しみがある状態です。

このメカニクスが、あと1ターン、あともう1ターンだけ…と、やめどきがわからなくなってしまう傑作ストラテジーゲーム “Civilization” の面白さの核となっているのだ。

インタラクティブ展示においてもその体験の時間的側面を同じように分析することができる。本書では体験期間を以下の4段階に分けて検討している。

- 瞬時(1秒未満から数秒)

- 短期(数分)

- 中期(十数分から数十分)

- 長期(数時間〜)

ここで「瞬時」の体験は、例えばタッチしたらすぐ反応するとか、キャラクターを右に動かそうと思って操作したらちゃんと右に動く、といったレベルのもので、要は気持ちよく操作・体験できるようにしっかりとインタフェースを調整しよう、ということである。ごく基本的なことであり、ユーザーインタフェース研究でもよく調査されている領域なのだが、これを疎かにしている展示も少なくない。時間をかければ面白さが伝わる、という期待があってのことかもしれないが、多くの参加者は、触ってみてその感触がイマイチであれば、数秒とたたずに立ち去るものである。本書でも指摘しているが、参加者は、その展示のゴールがどのようなものであれ、こうした瞬時の操作を繰り返し繰り返し体験し続けることになるので、それがちょっとでもストレスになるようであれば、すぐに離脱されてしまうことを覚悟しなければならない。

さて、インタラクティブ展示における体験はだいたいの場合、インタラクションを開始するまでに見ていたアレを自分でも体験してみたい、という動機から始まる。そのため、その期待をできるだけ早く達成してもらうのがよい。なので、インタラクティブ展示における短期目標は自然とそれになるだろう。

中期以上の目標は、これは展示によってさまざまに異なる。詳しくは本書での検討を参照されたい。

これからのインタラクションデザイン

以上、『インタラクションデザイン』での担当章「不特定多数を対象とするインタラクションデザイン」についてごく簡単に紹介してきた。

さて、インタラクティブ展示のデザインは今後どのように精密化し、また拡張していくことができるだろうか。いろいろ考えられる中で、ぜひとも検討していきたいと思っているのが、同章の最後でもチラと触れた、インタラクションからの離脱 (disengagement)にまつわることである。

展示を作る者として、来訪者にはできるだけ長く展示を体験していただきたい一方で、どんな展示であっても必ずそれは有限の期間であるべきで、現実的にはせいぜい十数分程度のことだろう。それを過ぎたら、体験者には気持ちよく(できれば自発的に)離脱してもらい、次の人に順番を譲ってもらわねばならない。しかしこの離脱のプロセスをどう設計すべきかは、今回の本ではあまり論じることができなかった。

多くのインタラクション研究は体験の維持継続を目指し、離脱を防ぐ方向で議論を組み立てるが、離脱のデザインにはあまり気を配らない2。実際、いろいろな展示事例を集めてみると、離脱のデザインが悪いばっかりに展示全体の印象を悪くしているものが少なくないのに気づく。例えば、体験の途中で体験者が離脱した際に、それが放置されているせいで次の来訪者が体験を新しく始められず、すぐに離れていってしまう、というのをよく見かける。また逆に、体験が面白いせいで体験者がなかなか離脱しないため、やはり次の来訪者がしびれを切らして離れてしまう、といったものも見かけることがある。これらの例のように、インタラクティブ展示の設計では、離脱の設計に注意しなければならない、ということをあらためて強調しておきたい。

「離脱」のデザインは別の文脈でも最近重視されるようになりつつある。 SNS やチャットボットの類は人の注意(アテンション)を強く惹きつけ過ぎてしまうため、常にスマートフォンを触り続けてしまう人々がいる、ということがいわれる。その解決の一つとして、ユーザーが気持ちよく離脱できるようなデザインが必要なのではないか、と論じられている。

このことは、本文で引いた Sid Meier による分析でいう、「あと1ターンだけ」現象も関係する。常に目標が見えているデザインは結構だが、どこかで「やめどき」が見えるようなデザインを意図的にすることも、これからのインタラクションデザインでは真剣に検討しなければならないだろう3。

-

“Sid Meier’s Civilization” の新作が出たせいで執筆が遅れたわけではない。本書の企画が始まったのは、“Civilization VI” (2016) よりは後である。 ↩︎

-

Heather L. O’Brien et al. “Rethinking (Dis)engagement in human-computer interaction”, Computers in Human Behavior, Vol. 128, 2022 ↩︎

-

これが「言うは易し」なのは、人工的な「やめどき」が組み込まれたゲームがむしろ問題を引き起こす事例もあるからだ。例えばスマートフォンで遊べる基本プレイ無料ゲームの多くは、ゲーム中でなにかするたびに「スタミナ」が減らされ、それらがなくなると行動できなくなる「スタミナ制」と呼ばれるシステムが設けられている。いっけんこのシステムは「やめどき」を提供しているように思えるのだが、スタミナは一般的に時間で回復し、一定値以上には蓄積できないため、スタミナを極限まで有効利用しようとすると、スタミナが回復し次第すぐにゲームに復帰する必要がある。結果として、日常の行動がゲームの進行に強く影響されてしまっているプレイヤーが少なくない。 ↩︎