グループ別のビデオ会議で隣のグループの雰囲気が伝わる小細工

オンラインのビデオ会議がどこでも行われるようになり、大学でも講義やゼミをどのように運用するか、試行錯誤しながら進めています。

そんな中で課題となっているのが、グループディスカッションをどうやって運用するかです。教室でグループに分かれて議論をしてもらう場面では、教員は全体の進行状況や議論の盛り上がり方を俯瞰して眺める必要がありますし、学生も隣のグループがどんな話題で盛り上がっているのか、漏れ伝わってくる声や動きを通してなんとなく把握しながら議論を進めます。

グループの雰囲気は周囲のグループの雰囲気に引きずられやすいものです。静かなグループであっても賑やかなグループに囲まれていれば自然に議論が盛り上がることもあります。グループ間に非明示的な刺激がある環境は、教育効果が高いのです。

しかしながら現状のビデオ会議システムでは、こうしたグループ間の情報の漏れが起きません。グループに分かれたが最後、お互いの雰囲気がつかめないまま、孤立した状態で議論を進めざるをえません。

それを補うために、情報の漏れを意図的に起こす仕組みを作りました。実装の仕方が一目で分かるアナログハックです。大学の入構制限が厳しくなる前に慌てて作業してきたので、かなりのやっつけ仕事です。

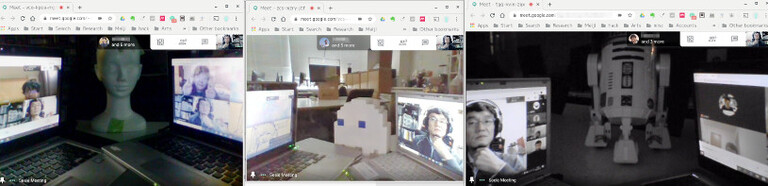

こんな感じでノートPCを向かいあわせ、それぞれで一つずつビデオ会議室を割り当てて、接続しておきます。グループ別ディスカッションが始まったら、グループ別にそれぞれの会議室に分かれて接続してもらうと、それぞれのカメラからはこんな風に他の会議室の様子が見えるようになります。(ここでは Google Hangouts Meet を使用)

このように左右の会議室でどんな人が話しているのか、表情までははっきりはわかりませんがなんとなくは分かります(写真はさらに顔にモザイクをかけているのでより分かりにくくなっていますが)。

また、それぞれの会議室からの音はマイクで拾うことができるので、これまた隣でなにを喋っているのかはよく分からないけど盛り上がっているかどうかぐらいは伝わってきます。

このように、隣のグループの様子がはっきりは分からないが雰囲気は伝わってくるという、同室でのグループ別ディスカッションでは自然に発生する状況を擬似的に再現することができます。

どの映像がどの会議室のものなのか、パッと見で分かりやすくなるよう、各カメラの正面にはその辺に転がっていた目印を置いてあります。

(余談ながら、各会議室はそれぞれ「ゼーレ1〜3」と名前をつけています。理由は自明なので省略)

これを使って研究室ゼミの時間に試験的に、3グループに分かれてのディスカッションをやってみたところ、以下のような意見が出てきました。

- 他のグループで楽しそうに話をしているかどうかは分かる

- 何を喋っているかはまったく分からないので、聞こうと思ったときにはもう少し明瞭に聞こえた方がよい

- 実験室の様子が見えるのはちょっと嬉しい

また、実際にやってみると音量調節にコツがいることがわかりました。下手に音量を大きくすると議論が混線してしまいますし、ハウリングの原因にもなりかねません。かといって小さいと漏れ伝わり方が弱まります。本気でやるならこれを議論中に微調整していく必要があります。今回はすべてのマシンに VNC を入れておいたので、外からいじって調整はしていたのですが、グループディスカッションのたびにこれをやるのはなかなか面倒そうです。

今回はこんな感じで慌ててアナログハックでお茶を濁しましたが、本気でこれを実装すれば、グループ間の情報の漏れはよりうまく制御できるでしょう。(クライアント側でそれをやると通信量の問題が生じそうなので、サーバー側でなんとかしてくれると有り難い)

応用としては、オンライン飲み会なんかには向いていそうです。

本システムで採用した、カメラでディスプレイを映せば自然に解像度や画質が低下していい感じにぼんやりさせられるという発想は、下記研究を参考にしました。

- 高田敏弘, 原田康徳「引用可能なビデオメッセージ~時空間を超える会議システム~」インタラクティブシステムとソフトウェアⅥ (WISS’98 論文集), 近代科学社 (1998)