ゼルダの伝説:ブレスオブザワイルド雑感

任天堂『ゼルダの伝説:ブレスオブザワイルド』を Switch でようやくクリアしたので、雑感など。

伝統のアクションRPGとしては、たいへん遊びやすく、またやりこみ甲斐もあって、凄まじくよくできてます。なんでゲームの中でまで天候待ちしなきゃいけないんだ(しかもそれが面白さにほとんど貢献していない)とか細かい不満はあれど、全体としてはやっぱり遊びやすさの設計が優れているという感想が勝る。

あと、レベルデザインが秀逸。ゲーム序盤で難易度の緩い雪山を経験させておき、序盤が過ぎて行動の制約がほぼ無くなってから様々な気候の地域へ出かける際の心の準備をさせておくとか、ハイラル城の構造の面白さはさすが。

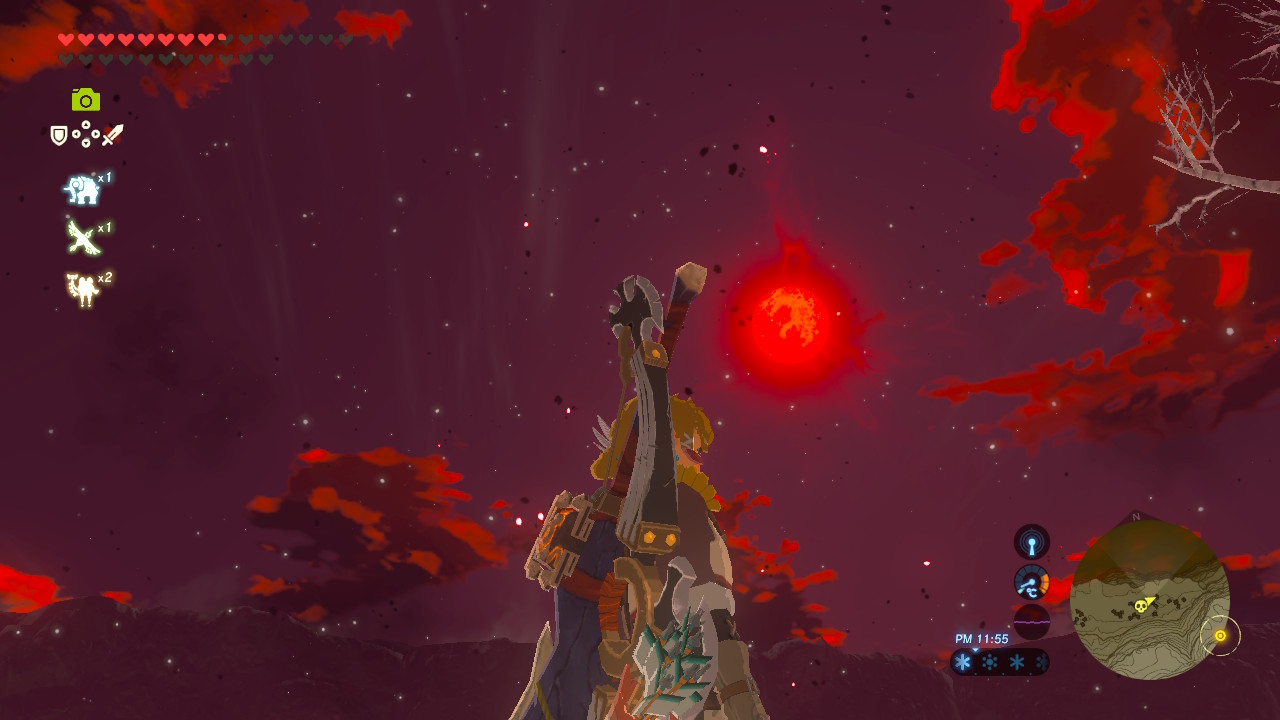

見せ方のデザインも巧みな箇所がいくつかある。例えば序盤のマップから、禍々しさを放つ赤黒い物質をチラチラと見せ、またそれがある箇所の周辺に強敵を配置するなどして印象づけている。

終盤、敵の本拠地に足を踏み入れていくとその物質が周囲を埋め尽くしている様子は、その地の凶悪さを際立たせている。『指輪物語』で、主役であるサムとフロドが敵の本拠地であるモルドール奥深くへと潜入した際に目にした光景もかくや、という感じで、ファンタジー好きの心をおおいに刺激する。

一方で、オープンワールドならではの物語の見せ方があるかというと、これが実に薄っぺらい。プロット(筋)が物足りないのもさることながら、舞台となるこの世界の奥行きがあまり感じられない。

物語の舞台は大きくわけて、「現在」「百年前の世界」「一万年前の世界」の三つの時代が視界に入るようになっている。本作ではプレイヤーの行動自由度を最大化することにこだわったため、この内「現在」の登場人物を動かしてストーリーを語るシーンは極力避けられており、もっぱら百年前の記憶の回想によって背景情報が語られることになる。

ところがプレイヤーが主に時間を過ごす「現在」の世界に、その百年前の社会がどうなっていたのかの痕跡がほとんど残っていない。いくら「大災厄」があったとはいえ、ここまで徹底的に失われてしまうと、回想シーンで描かれた物語と現在との間の断絶が大き過ぎて、ゲームフィールドを探索して回る楽しみがない。

さらにはそれよりもっと前、一万年前の時代の痕跡になってくるともはやゲームフィールドからはほとんど情報が得られない。もっとも、一万年という時間経過のことを考えればこれは仕方のないところではあるので、ゲーム終盤で「図書室」を見付けたときの喜びは一際であった。

これで失われた世界の情報が! と喜んだのも束の間。この図書室で読める本はほんの数冊。どこぞのレンタルビデオ屋が噛んだ某図書館と同様、ほとんどダミー本で占められているのだ。

がっかりしながら部屋の中を調べ回った後に、近くで隠し部屋を見付けたときには、「今度こそ!」と、思わずにはいられなかった。

一国の王が残した隠し部屋に本が置かれていて、そりゃ重要な情報が記されていると思う訳じゃないですか。あんまりですよあれは。(ネタバレになるので詳細は伏せる)

本作の記号的表現については『ゲームと記号: 記号で描かれる世界』というエッセイでも触れているが、グラフィクス表現の能力が向上した分、画面上に写っているオブジェクトが記号なのかそうでないのか、の判断にとまどう場面が、本作には多い。例えばこれ。

砂浜に埋まっている宝箱。色々な感情を刺激する、素敵な風景だ。いったいどこから流れてきたのだろう、いつからここにあり続けたのだろう、誰がどんな思いでどんな物を宝箱に入れたのだろう…

見た感じそれほど古びているようには見えないので、百年前の出来事に関連しているのだろうと思うのだが、辺りを見回しても、難破船が沖にあるでもなし、似たような漂着物があるでもない。その由緒を想像させる手がかりが周囲にまったく見られない。

もちろん、遠くから流れに流れてきたものであればそうした手がかりが得られないこともあるだろうから、それはそれで仕方ないのではあるが、このように半分埋まった宝箱というものを、浜辺に限らず山の中や砂漠など、ゲーム中のあちこちで見かけることになる。さらには、埋まった宝箱に擬態したモンスターまでいたりする。木の葉に擬態する昆虫の周囲には沢山の同じような木の葉があることが前提であるように、この擬態が成立するためには、そこら中に埋まった宝箱の存在が前提となる。ではいったいなぜそんなあちこちに宝箱が埋まっているのか?

これに対する唯一合理的な説明は、それがゲームだから、というものである。広い広いフィールドを歩き回るプレイヤーへの定期的なご褒美とちょっとしたスリルを与えるために、半分埋まった宝箱と、それに擬態するモンスターが仕掛けられているに過ぎない。なぜ宝箱があるのか、元は誰の持ち物なのか、どうして半分露出しているのか、といった疑問を持ってもしょうがない、極めて記号的なオブジェクトなのである。

もちろんそれが記号的表現であることを受け止めた以上、後はプレイヤーによる解釈でいかようにも情報の空白を補っていけるのではあるが、一見意味がありそうに見えて、その実それは記号でした、というのが後から分かってしまうとちょっとハシゴを外された感じもあって、その元気もなくなってしまう。

結局「赤い月」ってなんなんだったのだろう、とか、ラスボスが二段変身する必然性がないだろ、とかね…

あ、あと地名の付け方は、興が削がれるどころの騒ぎではないので、これだけはどうにかして欲しかった。『シャロム 魔城伝説III 完結編』(コナミ, 1987) じゃねーんだから!

(↑まあ、デスマウンテン登山口周辺の温泉地っぷりは嫌いではないが…)