Inflated Reality - 膨張させられた現実

IoT やら VR/AR やらが生活に入り込んでくる将来の広告の姿はどんなものだろうとぼんやり考えていたら、メガネ型のデバイスを利用した広告手段が30年近く前に提案され、映像化までされていたことを思い出した。

それはダスキンのCMで、ネット上に映像でも転がっていればそれを観ていただくのが早いのだがそうもいかなかったので、それを思い出すきっかけとなった記事から説明を引用する。その記事とは『広告批評』の主宰だった天野祐吉が朝日新聞で連載していた「私の CM ウオッチング」の、1987年3月27日付けのもの。

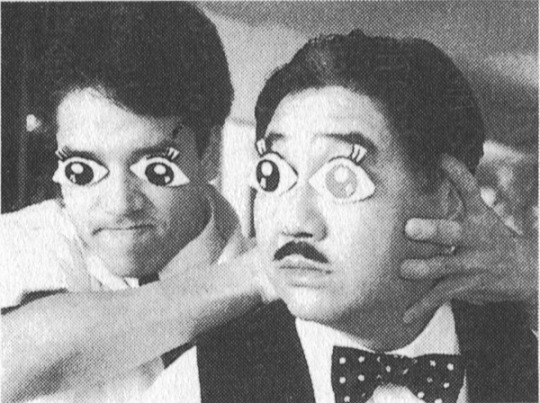

小ぎれいな事務所で、社長みたいなオジサンが「十分キレイじゃないの」と言っているのに、青年清掃隊みたいな連中が「いや、プロの目で見てください」とかいってグリグリ目玉のついたメガネを渡す。で、社長さんがそのメガネで見ると、キレイに見えた事務所もけっこう汚れていることがわかって、それ見たことかと清掃隊は作業をはじめ、「キレイになったネ」なんて、見た目はちっとも変わらないのに社長さんもよろこぶという、ダスキンのCMである。

こういうCMを見ると、素直なぼくは、たちまちいろんなことが気になってくる。プロの目で見れば、この部屋もかなり汚れているんじゃないか。プロの目でみれば、ぼくのこの手にもいっぱいバイキンがくっついているんじゃないか。こんな調子でとめどなく恐怖はひろがって、ついにはプロの目で見ると、ぼくがねむいのは春だからではなく、ビョーキにかかっているからではないかと、思わずふとんから飛び起きてしまった。

(略)

「体臭という言葉が体臭をつくりだした」と言った人がいるけれど、いまのぼくたちの「必要」のほとんどは、CMがつくりだしたものだと思う。それがいちがいに悪いとは言えないし、「プロの目で見る」ことも大切だが、CMをぼくらが「プロの目で見返す」こともしていかないと…

それまでごく普通の光景だったものが、なにかしらの発明や習慣の変化によって問題視されるようになっていくというのは、歴史的に見ても常に繰り返されてきたことではあるが、それが商品やサービスを売らんがための宣伝によって加速されるようになった。ダスキンの CM はそれが端的に表われた例であろう。

天野の指摘は、「プロの目」で見たときの自分、という視線の設定にもとづくものだったが、これがさらに進行すれば、「普通の人の目」から見たときの自分がいかに標準から外れているのか、を気にする段階が待っている。

例えば筒井康隆は「潮」誌の1993年6月号でこんなことを書いている(「肥満したソクラテス」、中公文庫『悪と異端者』所収)。

同志社大学の学生だった頃、京都の市電に乗ると「スエヒロ」というトンカツ屋のこんな中吊り広告が下がっていたものだった。

「トンカツを

食べて

寝ると

よくふとる」昭和三十年前後には、まだ肥満は「よいもの」だったのである。肥満が罪悪視されはじめたのはいつ頃からであったろうか。

(略)

今は逆になった。…肥満は差別される。肥満は反体制となったのである。

同様のことは、抗菌グッズだとかカツラなんかにも言えよう。包茎手術をやる病院が包茎の害悪をまくしたてた結果、包茎がさも恥しいことであるかのように捉えられるようになった、などという話も聞く。最近はやたらとガーゼマスクをしている人が目につくが、あんまり多いとなんだかマスクをつけていない自分がバイキンだらけの空気を吸っているかのような気になってくる。

現在これは Twitter に代表される SNS の普及によってさらに加速されつつあるように見える。カスペルスキー社の調査によれば、 SNS で嫌な気分になった理由として「他人が自分より良い人生を送っていることを知った(結婚、子供、旅行、休暇)」を挙げたのが、日本人では全体の54%で最多だっという(共同通信2017年1月24日)。これなんかも、SNS というものを「普通の人」が「普通のこと」を投稿している、と認識してしまい、その彼我の差を省みてしまったが故の気持ちの動きではなかろうか。

Internet of Things (IoT) や拡張現実感 (AR) デバイスは、こうした偏った「普通」の演出をさらに強化する方向に使うことができてしまう。

こうした技術は、冒頭で取り上げた「プロの目」を自分の生活環境にインストールするのに便利な仕組みである。しかしそれ故に、そのメリットもデメリットも強大である。プロの目を導入することでより安全・安心な日常生活を送れるようになるのだろうが、一方で、例えばホコリを検知して AR デバイスに可視化するようなサービスを導入すれば、いままで気にしなくてもどうということのなかったホコリが気にかかるようになる。

反対に、友達が遊びに来るときはホコリセンサーの出力を制限して、その友達の AR デバイスにはそうしたホコリがいっさい写らぬよう働きかけたりできるようになるかもしれない。するとその友達は、綺麗な我が家を見て自分の家はこれに比べるとなんと汚いのだろうと、劣等感を抱えて帰ることになる。

新型掃除機や空気清浄機、クリーニングサービスの広告は、その瞬間に大きな効果を発揮する。

そして、そうしたサービスは、おそらく商品を売る側が、無料か限りなくそれに近い低価格で提供するようになるだろう。そうしたサービスが見せる「普通の生活」は、理想化された「普通」であり、我々はその作り上げられた普通の生活と自分の生活との差を意識させ続けられることになる。そんな感じに人々の意識をコントロールすることを狙った AR 応用がこれから出てくるのだろうが、そうしたものには AR とは別の用語を与えて区別したい。例えば

Inflated Reality (膨張現実感/誇張現実感)

なんてのはどうだろう。

一般市民の視覚をジャックするタイプの商品広告、というアイデアは、テリー・ギリアム『The Zero Theorem (ゼロの未来)』を引くまでもなく、これまでに幾度となくフィクションで描写されてきた。それらのほとんどが、いま我々がテレビやスマホアプリで見るようなうっとうしい動画広告が常に視界の片隅を占拠する、という描写だったが、そんなことをするよりも、いま自分が生きている環境より少しだけ理想化された環境が「普通」であり、貴方はその普通より少しだけ劣っている、ということを見せつけた方が、おそらく効果は高いだろう。

演出された「リアリティ」番組を題材にした映画、という虚構内虚構でそれを映像化したのは、アンドリュー・ニコルが脚本を書き、ピーター・ウィアーが監督した『The Truman Show (トゥルーマン・ショー)』である。どこにでもある「普通」の一般家庭、として映画中のテレビ番組に写し出される家は、実はスポンサーのついた商品で溢れており、広告として意識されることなく、それらの商品が視聴者には魅力的に見えるよう仕向けられる。こうした手法は「プロダクト・プレイスメント」と呼ばれるもので、いまやありとあらゆる映画やテレビ番組内に仕込まれている。

Inflated reality の手法を使えば、テレビ画面の中にではなく、自分を取り巻く生活環境にこうした広告対象商品を並べたてることも容易だ。「もしインテリアのプロがいれば、あなたの家にこんな家具を置いて素敵にするのに…」とばかりに、仮想家具を、現実の家具を覆い隠すように表示する、なんてこともできるだろう。主観的には、それで家具として使い続けられるのであれば問題ないのだから、「仮想家具」ではなく「実質 (virtual) 家具」だろう、という指摘もできるかもしれないが、ある日その仮想家具の表示がサービス提供側から一方的に止められてしまえば、隠されていた現実が押し寄せてくることとなり、その喪失感・欠乏感がいかほどかははかり知れない。むろん妄想の範疇だが、僕はこの手法を勝手に「プロダクト・リプレイスメント」と呼んで悦に入っている。

Facebook が我々に「『普通の人』は友達が沢山いる」という概念を刷り込んだように、Google が、Amazon が、我々にどんな inflated reality を提供しようとしているかは、注意深く見ておく必要があろう。それこそが天野の言う「プロの目で見返す」ということだ。