投票することの意味

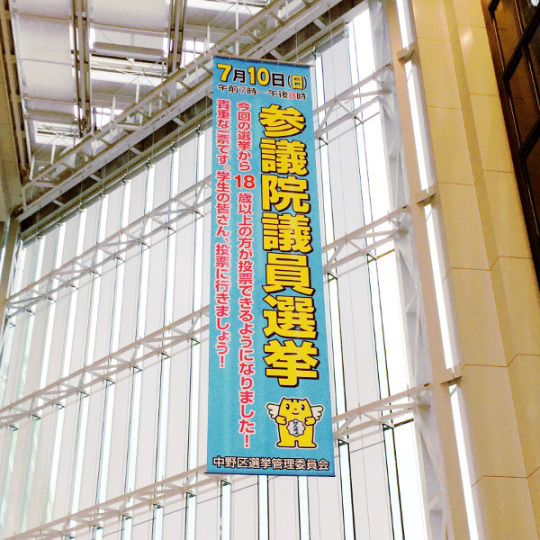

こんどの参院選から選挙権が「18歳以上」に引き下げられたため、大学にも選挙権を持つ学生が急に増えた。教員として、なにかしら伝えられることがあればと思って書いてみた。投票先をどう決めるとよいか、といったことについてはあちこちですでにいっぱい書かれているので、ここではちょっと違う立場から、投票の意味を問うてみたい。

選挙という仕組みはどうにもとっつきが悪い。学級委員長を決めるような規模ならまだしも、国政に関わる大規模な選挙というのはどうしてもその全貌を実感することが難しい。関わる人数が増えれば増えるほど、自分の一票が全体に与える影響は小さくなるから、自分が国政に関わっているという感覚が希薄になってしまうのは避けがたい。

断言してもいいが、最初の選挙であなたは、自分の一票の価値を実感することはない。どれほど投票の大切さを頭でわかっていたとしても、それを明確に体感することはない。

投票日になって、ちょっとワクワクしながら投票所入場券を持って投票所へ行き、投票用紙を受け取って、そこに置かれた鉛筆で候補者の名前や党名を記入し、投票箱に入れる。投票所から出て、おしまい。

開票速報番組やネットの情報で、選挙の結果を知ることはできる。自分が支持した候補が勝ったり負けたりしているが、たいていはその差は何千票・何万票といったものであり、自分が投票しようがしまいが、結果は変わらなかったことがわかる。

最初の選挙なんてものはこの程度の感慨しか湧かないものだ。「選挙なんて自分が行っても行かなくても結果は変わらない」というのは、最初に抱く主観的な実感としては真っ当だと思っていい。

そして、「ああ、やっぱり自分の一票で政治が変わるなんて思いは幻想だった」と決め込み、それから投票する権利を行使しない状態をずっと続けていくと、それはその人にとってはその通りになってしまう。

でも、自分の一票の価値、自分が投票に行くことの価値は、自分で決めることができる。

ある日とつぜん見知らぬ国へ連れられてきて、見たこともないお金、例えば1オッペケドルを渡されたとしよう。あなたには、その1オッペケドルの価値がまったく見当つかない。そのまま、価値がわからないからといって、財布にしまいこんだままにしておくと、いつまでたっても1オッペケドルの価値は不明なままだ。

でも、ふらりと入った店で、とりあえずそこにある適当な食べ物を指して1オッペケドルを出し、それで取引が成立すれば、ひとまず1オッペケドルの暫定的な価値がわかる。もちろん、その店にぼったくられているかもしれないが、それでも、なんにもわからないよりかは前進したことになる。そうやって取引を重ねていくうちに、次第に1オッペケドルのその国での価値というものが見えてくるだろう。

ものごとの価値は万事こんな感じで、行動によって初めて自分の中に形作られてくる。

もっとも、投票ってのは相手があっての取引ではなく、孤独な作業だから、実感を獲得するのはとても長い時間がかかるかもしれない。

ただ、ここは信じてもらうしかないんだけど、それでもひたすら投票経験を重ねていくと、だんだん投票の価値が自分の中で形をなしてくるようになる。

選挙に参加すると、わずかながらも、自分が政治に関与したという記憶が残る。それが、日々の政治ニュースの見え方を変える。投票しなかった友人が政治や国のあり方にケチをつけているとき、自分はその友達とはわずかながらに、違う立場にいることを自覚する。政治に対する自分の関り方が、微妙に変化しているはずだ。

それは自分だけの、ささいな感覚だ。だけど、自分にとっての政治の価値が、そうしたささいな感覚を通じて少しずつ定まっていく。政治に関心を持つようになると、それを通じて投票という行為の価値がわずかに修正されていく。政治の価値を投票が決め、投票の価値を政治が決める、堂々めぐりが始まる。

この堂々めぐりに入り込めれば、少しずつ、少しずつ、あなたにとっての投票の価値が定まっていくだろう。

そんな堂々めぐりで定まった価値なんて幻想に過ぎない、と思うかもしれない。ただ、それを言い出すと、世の中のほとんどの価値は、そんな堂々めぐりで形成されていて、それはほとんど幻想というしかないんだよね。

さっきのオッペケドルもそうだし、僕らが普段使っている日本円もそうだ。どこを調べても、1円の価値を明確に定める規定は存在しない。近頃よく耳にする BitCoin なんかも、なんでただの電子データに価値があるのか、不思議に思えてくる。しかしそれに価値があると信じる人々の間で根強く取引が繰り返される内に、その価値を信じる人が増えていき、やがてその価値に普遍性が認められていく。お金の価値は、同じ幻想を抱く人々によって支えられているんだ。

子供の買物ごっこをよく見ていると、そんな堂々めぐりの発達過程を目の当たりにすることがある。子供は手持ちの玩具やぬいぐるみに、いとも簡単に「5どんぐり」とか「2おりがみ」みたいに、見様見真似で値段をつける。もちろんその基準はとてもあやふやだ。それでも、こっちのぬいぐるみが 2どんぐりならこっちはそれより高くないとおかしい、なんて調子で買物ごっこを続けていくうちに、だんだんとその価値が確定していったりする。これがもうちょっと上の歳になってくるとさらに高度な概念が加わってきて、ホンモノの経済と変わらないシステムが作られたりする。2ちゃんねるに、「俺のクラスでシャーペンの芯が通貨になった話」というスレッドがあるんだけど、これを読めば、通貨として使われるもの(このスレッドではシャーペンの芯)そのものは、その通貨の価値とは本質的には無関係で、それを通貨として認める人々の存在が重要である、ということがわかるだろう。

同じことが、僕らが日々交わしている、言葉についても言える。例えば僕らは「こんにちは」と人に声をかけるけど、それが具体的に何を意味するか、特に深く考えている訳ではない。それでもそれが相手に対してなにがしかを伝える、と思っている。でも、よくよく考えれば、「こんにちは」という言葉の意味はどこにも定義されていないし、それを相手がどう受け止めるか、はっきりとは推測できないんだよね。中には自分が「こんにちは」と言うことで相手がどう感じるかを、あんまり考え過ぎて気軽に「こんにちは」と声をかけられなくなってしまったことがある人もいるだろう。でも実用的には、「こんにちは」と声をかけるのに深い考えは必要ない。どうせ相手もぼんやりとしかその言葉を受け止めないから、それをただの習慣にしてしまってまったく問題ない。でもそうやって使っているうちに、自分の中で次第に「こんにちは」の意味は定まってくる。

こんな堂々めぐりは幻想に過ぎない、といってこれを拒否してしまえば、「こんにちは」と気軽に言えなくなってしまうのと同様、やがてはすべての言葉を拒否せざるをえなくなる。そうなっては、もはや社会というものは成立しなくなるだろう。

社会というのはとどのつまり、たとえ「それ」が幻想だとしても、それでも「それ」に意味があると人々が信じることによって、そうした幻想に本当に社会を動かす力を与えている。それによってようやく社会は動いているんだ。言葉を交わし、お金を使い、そして投票することで、社会は成り立っている。

投票という行為に価値を与えるのは、年寄や政治家だけではない。他ならぬ、自分自身の投票という行為によって、その価値は決まっていくんだ、と思って欲しい。

それは他の誰とも共有できない、自分だけの価値基準だ。だけど、それでいい。そこから始めていけばいい。そしてゆっくりと、その価値を人と共有していけばいい。

まずは、社会人としての最初の「こんにちは」をしに、投票所へいってみよう。そしてあなたの1オッペケドルを、ともかく使ってみて欲しい。