『ドラえもん』における「空き地」描写の変遷

『ドラえもん』に出てくる「空き地」、と言われれば、奥に土管が三本積まれた風景くらいはすぐに思い浮かべることができるに違いない。では、その空き地には他に何があったか、と問われると、すぐには思い出せない人も多いだろうし、その答も人によってまちまちだったりする。

古いドラえもんのアニメを観てみると、空き地には意外なほど雑多なものが置かれている。例えば映画館で上映された大長編ドラえもんの第2作『ドラえもん のび太の宇宙開拓史』(1981)の空き地はこんな感じだ。

セメント袋やら角材やらがだらしなく置かれている。そもそもこの頃のドラえもんに出てくる空き地が高架脇にあった、という点にも驚く人は多いかもしれない。アニメ表現としても、キャラクターの手前にセメント袋や柵などがブックとして置かれていたりして、なかなか手がこんでいる。

しかしこれら夾雑物が直接話に関わってくることはない。空き地の情景描写のためにこれだけのものをわざわざ描いたのである。

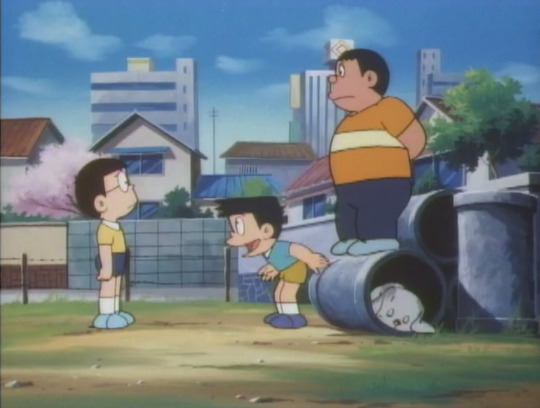

これが第3作『ドラえもん のび太の大魔境』(1982)だとややすっきりしてくる。

3月という公開時期にあわせてか桜も咲いており、周辺環境の整備が進んでいることがうかがえる。

しかしアングルが変わると、まだここは高架脇であることがわかる。雑多なものがちらほら置かれているのも見える。

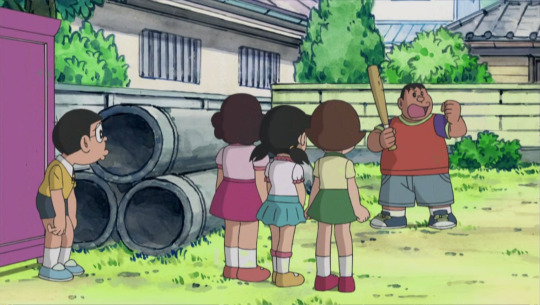

第5作『ドラえもん のび太の魔界大冒険』(1984)では、空き地の場所が高架脇から移されるが、ドラム缶や煉瓦らしきものがまだ見えている。

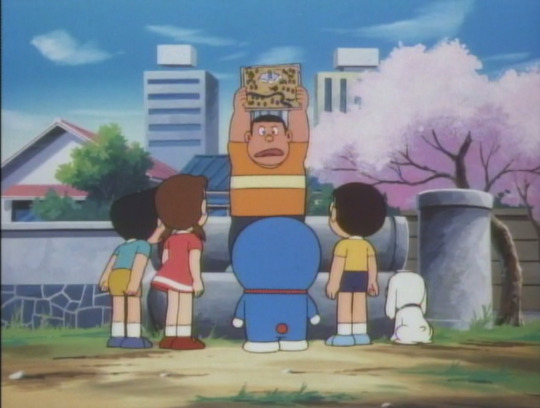

これが第8作『ドラえもん のび太と竜の騎士』(1987)になると、夾雑物の数はかなり減ってくる。

上図に見られる空き地の構成は、覚えている限りではテレビアニメ版のものと同じだ。作画スケジュールの制約の厳しいテレビアニメ版では簡素化が進んでいただろうから、劇場版における空き地描写がテレビアニメ版にならったものかもしれない。

では今世紀に入って一新された新しいドラえもんではどうだろう。下図は、劇場版ドラえもんの第2作をリメイクした、『ドラえもん 新・のび太の宇宙開拓史』(2009) の空き地だ。

ブルーシートに覆われた資材があったり、右下に掲示が出ているなど細かい描写はあるが、全体としてはかなりすっきりとした印象。これがテレビ版になると、

ほぼ三本土管のみの構成となってくる。

こうした推移はオリジナルである漫画版でもおおむね同様で、初期の漫画だと土管の数が多かったり、古タイヤが転がっていたりする。(下図はてんコミ版『古道具きょう争』より)

あくまでも目についた事例のみからの判断ではあるが、空き地の表現は、時代が下るに従って記号化が進んでいる、と言ってもよさそうだ。

オリジナルの『宇宙開拓史』の公開年は僕が6歳の頃になるのだが、あんな感じの空き地は東京でもわりとそこかしこに見られたもので、その描写にはそこそこのリアリティを感じる。(『ドラえもん』の舞台は、東京都練馬区に設定されている)

しかし世相が変わるにつれ、あんな感じの空き地はなかなか見られないようになっていく。とはいえ、『ドラえもん』という物語から空き地を取り除いてそれを成立させるのは難しい。そのため、作劇の上で必要とされるのはリアリティのある空き地ではなく、「空き地」ということが観る側に了解されるようなものでありさえすればよい、という判断が働き、描写の簡素化が起きたのではないか。

そこで空き地のシンボルとして残ったのが例の三本土管である。土管が三本積んであれば、そこに座る、その上に立つ、中に隠れる、といった多彩なアクションをキャラクターにとらせることができる。そうした演出をこなせる便利な道具であるが故に三本土管は残ったわけだ。もし土管ではこなせない演出の必要があれば、その話限定でそれを可能にする道具が追加で置かれるが、次の話ではまた元の記号的な空き地に戻る。

一方で、演出に絡まない物はほとんど消えていった。視聴者はああいった空き地を遊び場として共有した経験をほとんど持たなくなっているし、あったとしてもその風景はまちまちで、共通して抱くことができる「空き地」像がない以上、記号化した空き地で表現することは理にかなっている。

漫画版の方では、一足先に空き地の記号化が進展していたように見える。ドラえもんよりさらに前の『オバケのQ太郎』でもかなり早い段階から三本土管のみに整理された空き地が登場している。作画の手間を省くためにも、記号の力は最大限活用されていたのではないか。(下図は藤子・F・不二雄全集版『オバケのQ太郎』の「おかしなあの子」(1964)より)

手塚治虫が主張したように、漫画は記号表現に依るところが大きい。オバQは分業体制による合作で、しかも参加した漫画家それぞれが連載を何本も抱える売れっ子だったから、いきおい簡略化は大胆に進められたことだろう。

もっとも、このあたりはパラパラと全集をめくって気がついたところだけピックアップしての感想なので、経年変化をつぶさに追えばまた違った見方が出てくるかもしれない。テレビアニメ版についても古いものの映像をあたってみる必要はあるだろう。

とはいえ、物語に登場する、舞台としての公共空間の描写と実際の郊外の変遷、というのは、面白いテーマになるかもしれない。『妖怪ウォッチ』のような、現代の作品でありつつも過去の漫画やアニメの記号をふんだんに取り入れた作品を引き合いに出すのも楽しそうだ。

残念ながらこれ以上の調査を続けるだけの根気も体力も続かないので、僕からはここまでということで。

追記: 田中孝太郎さんにご指摘いただいたのだが、すでに大山顕さんが「現代の『ドラえもんの空き地』は屋上である」という記事で、てんコミ版の各話に登場する空き地の調査結果を発表されていた。これは素晴しい。…というかまたデイリーポータルZかよ!