身体で覚える

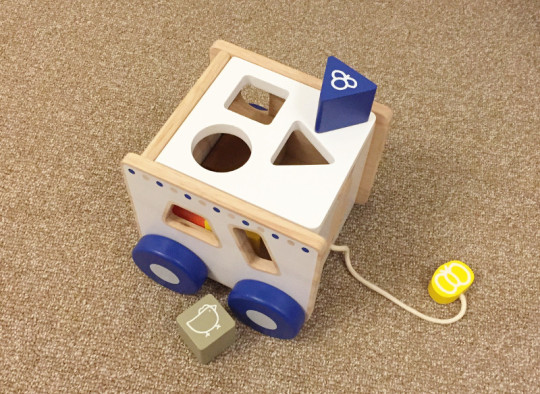

子供の玩具で、板に○や△といった形の穴があいていて、そこに同じ形の積み木を通すことができる仕掛けのあるものを、知育玩具売り場などでよく見かける。こないだ、そうした玩具の遊び方を大人が子供に教えているところを見かけて、ちょっと考えてしまった。

その教え方というのが、○の穴には○の積み木を、△の穴には△の積み木を通させようとするもので、子供が違う形の穴に積み木を通そうとすると、その手を積み木とぴったりあった形の穴に誘導して、とにかく「正解」を教えようとしているのだった。

まあ、もしかしたら幼稚園の受験みたいな機会が間近に控えていたのかもしれず、それはそれでありだとは思うんだけど、この教え方は教育にたずさわる者としては少しひっかかる。

というのも、積み木がぴったりの穴を通っていく感覚を身につけるのは確かに重要なんだけど、それと同じくらい、通らないときの感覚も大事だからなんだよね。

積み木が通らないということがなぜ起きるのか、これはとても多様な理由がある。△や□といった形なら、同じ形でも角度があっていなければ積み木は通らない。また、同じ形であっても大きさが違えばやはり通らない。

そもそも、通るのが「正解」で通らないのが「不正解」というわけでもない。上の写真の玩具では□の穴に△の積み木は通らないようになっているんだけど、△の尖った辺を下向きに□の穴に入れると途中までは穴を通るようになっている。△の辺の長さが□のものより大きいために引っかかって最後までは通らないようになっているんだけど、その引っかかりを利用して新しい遊びを考案する子供もいたりする。こうなるともはや「正解」という概念は消失する。

こんなような「通らない」経験を積まずに、その形に対しての認識を豊かに育めるとはちょっと思えない。○を理解するためには、○は△とも□とも違うんだ、ということを、感覚的に把握できるようにならないと、○の○さはわからないんじゃないかな。

これは、例えばじゃんけんのグーチョキパーのそれぞれを説明するときに、「グー」なら「グー」だけを取り出して、「チョキ」「パー」にまったく触れずに説明しようとしても説明できないのに似ている。「グー」の説明として「指をぜんぶ折った形」では足りず、「チョキ」に勝って「パー」に負ける、ということを説明する必要がある。もちろん同じことが「チョキ」にも「パー」にも当てはまる。三つまとめてそれらの異同を認めて初めてグーチョキパーを理解したと言えるだろう。ものごとの把握においては、個々の事物どうしのこうした「差異」が織りなすネットワークを身につけることが一つの要になる。

こう考えると、なにかを「身体で覚える」ということがなんなのかが、うっすらわかってくる。あるなにかを身につけようと思ったら、その中心にだけ目を向けるのではなく、その周縁もあわせて経験していくことが大事になってくる。それはつまり、教科書やインターネットに書かれているようなうまくいくやり方だけじゃなくて、うまくいかないやり方も同じくらい重要だ、ということだ。本来サイズのあっていないネジ穴に無理矢理ネジを締めて、案外なんとかなったように見えてどこか無理のある感じとか、金属棒を一度曲げてしまった後に無理に元に戻したときの癖の残り具合とか、思い出すにおぞましいものではあるんだけど、それがどれほどおぞましいかっていうのは、実際にそれをやってしまった経験を重ねないと、感覚としては身につかない。

とはいえ、だからといって考えつく限りの細かい失敗を片端から経験しようとすると、今度はいくら時間があっても足りない。100種の積み木を把握した後で新しく101番目の積み木を発見したときに、ふたたびこれまでの100種の積み木との関係をいちいち試行錯誤していてはたまらない。

どこかで見切りをつけて人は狙いを定めていくようになる。言葉で集めた情報だけで、経験したことのない出来事をあたかも自分事であるかように受け入れられるようになっていく。これこそが人のヒトたりえる能力でもある。

この状態に乗せられさえすれば、もう教えることはほとんどない。結局、教育ってのは万事、この離陸タイミングをどう設定するかで、悩むことになるんだよねぇ。