「『広辞苑』を散歩する」の「無洗米」批判を批判する

岩波書店が文庫本などに挟んでいるしおりで、「『広辞苑』を散歩する」と題した短文を載せたものがあるが、その中の一つで「無洗米」を取り上げている。『広辞苑』の第六版であらたに収録された言葉である。

無洗米

米の売場では割合にして四分の一程度を占めるだろうか。元来、米は洗うのではない、研(と)ぐものだと言い聞かされてきたが、「無研米」ならぬ「無洗米」が『広辞苑』の項目に加わった。「洗う必要のない」という表現は、「研ぐ」という意識が薄れたことを示すともいえる。立体的な「ネイル-アート」を施した女性たちも、無洗米の愛用者だろうか。

これについて、「酷い」とだけ評してツイートしたのだが、そこそこの反響を呼んでいる。

ただ、その反応の中には僕の想定とまるっきり逆のものがあったり、また逆じゃなくともその内容にはちょっと賛同しかねるものがあったりするので、あらためて僕の考えをまとめておきたい。

まず僕が引っかかったのは、「元来〜言い聞かされてきた」という表現。これは筆者の個人的体験に発した物言いになっており、地域性や時代をも越えようという辞書の在り方に対して、近視眼的に過ぎる立場であろう。

試みに、小学館『日本語源大辞典』や三省堂『時代別国語大辞典』などをあたってみると、米を「とぐ」という表現が記録に残るのは、16世紀中頃あたりのようだ。といっても、あまりに日常的な用語は記録に残りにくいし、それより古い文献が単に消失してしまっただけかもしれない。

ところでこの時期には、米を「あらう」という表現も並行して見られる。平凡社『字通』によれば、「淅(あら)う」とも書いたりするらしい。米ではないが、妖怪「あずきとぎ」は「あずきあらい」とも呼ぶ。

残念ながら急ぎの素人調べだと二つの表現の成立過程や使われ方の細かな違いまでは分からなかったが、面白い例を見つけたので紹介したい。

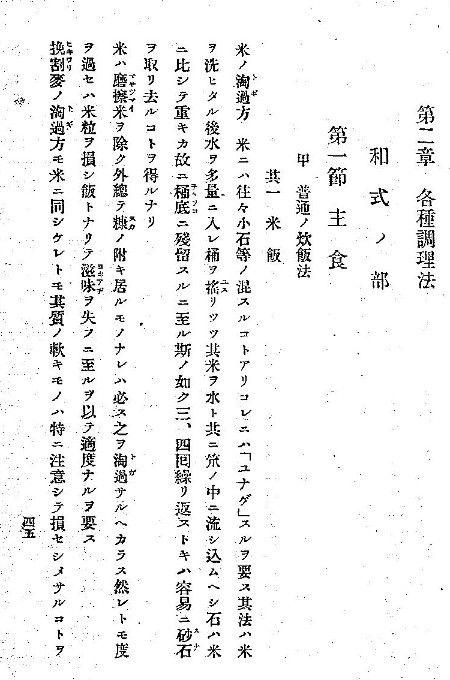

下の写真は、大日本帝国陸軍が明治43年(1910) に発行した『軍隊料理法』という、軍隊向けのいわばレシピ集の第二章にある、炊飯手順の説明文である。(画像は「国立国会図書館デジタルコレクション」より)

『軍隊料理法』川流堂, p. 45, 1910年

この中に「米ノ淘過方」という表現があり、「淘過」には「トギ」と仮名を振っている。「淘」は「あらう」と訓をあてることもあり、水に米などを入れてゆすり洗い、不純物を取り除く作業を指す。水で砂金を選り分ける作業が「淘金」である。「淘ぐ」で「とぐ」と読ませるが、「よなぐ」と訓を当てる場合もあるようだ(前掲文で「ユナグ」とあるのはおそらく「よなぐ」の音便)。いずれにせよ、後の文に出てくる「滋味」に「ヨキアジ」と仮名を振っているのと同様、ややかしこまった表現に対して、平易な読みを当てていると解釈できるだろう。

このように、米を「とぐ」作業に対して漢字を当てるにあたって、かしこまった文書においては「研ぐ」はあまり使われず、もっぱら「淘」が使われたようだ。現代においても学術論文などでは研いだ米のことを「淘洗米」と表記する。さらには米を研ぐ作業そのものを「洗米」と記したりもする。「研ぐ」は、どちらかといえば日常の言葉なのだろう。

それゆえ、「『研ぐ』という意識が薄れた」という記述は、仮にそれがその通りだとしても、とやかく言われるような筋合いのものではない。我々は昔から米を「あら」っていたのだ。

さらに、「『無研米』ならぬ『無洗米』」というのも気になる。先に示した「淘洗米」の逆の状態を表わす言葉として「不淘洗米」という言葉がすでにあるし、前掲『軍隊料理法』の同頁には「磨擦米」の文字も見える。こうした用法がすでにあるのに「無研米」と言ってみたりするのは、さすがに軽はずみも度を越している。

最後に言わずもがなであるが、最後の一文がまた酷い。ここまでの文章ですでに、伝統を省みない風潮を揶揄しようという気が満々なものだから、この一文が接続されることで「ネイルアートをするような無学な女が伝統を破壊する」という表現になってしまっている。この短文の筆者や広辞苑の編纂者達にその気があったかどうかに関わらず、そうした「伝統的」なものの見方に与してしまった文章だ。

これもまた、自己のごくごく狭い世界の中に閉じ込もった考え方である。米を研がずに済ませたいというのはなにも女性に限った話ではない。さきほどの「磨擦米」もそうなのだが、水資源の制約がつきまとう軍隊においてまさしく必要とされた技術であり、不淘洗米研究に軍事利用はつきものだったのである。今に至っても水資源の不足の折には重用されるし、そもそもが日頃の炊飯の労を軽減するものとして、別段ネイルアートをしていようがいなかろうが、使う人は使うし使わない人は使わない。もちろん、米を研ぐのに男女の別はない。米を炊くのがかなりの重労働だった頃、使用人を使うような家では「飯炊き」を雇ったものだが、これは男もやる職業だった。

と、ここまで色々あげつらってはきたものの、もしこれらがそこらのオヤジの口から出てきたのなら、聞き流しておしまいにするだけだ。ツイッターでの反応に「おっさんのツイッターみたい」というものがあったが、まさしくその程度のことだ。

ところがこれが岩波書店から、しかも『広辞苑』の広報宣伝活動の一環として投入されたものとなれば、話は別だ。

学問や書籍というものは、日頃自分が見聞きできるだけの範囲から外にある、放っておいたら日々の生活に流されて気がつけないでいたような、新しい視点へ目を見開かせるものではなかったか。

岩波文庫のすべての本の巻末に付されている、「読書子に寄す—岩波文庫発刊に際して—」と題された岩波茂雄の言葉を引こう。

あらゆる人間に須要なる生活向上の資料、生活批判の原理を提供せんと欲っする。

文庫という、簡素で廉価な書物の刊行目的を、岩波書店の創業者である茂雄はこのように述べている。その志は高く、生活の便に沿うだけでなく自らそれを批判的に検討するための知識なり情報なりを届けよう、と言っているのである。その岩波が、自分が当たり前だと思ってきた知識に批判の目を向けることなく、「おっさんのツイッター」に堕してしまった、そこを僕は「酷い」と評しているのだ。

もし「元来、米は洗うのではない、研ぐものだと言い聞かされてきたが、」の文に、「ところが辞書を引いてみると〜」と続くのであれば、そこから言葉についての新しい視点を拓くガイドになり、広辞苑の宣伝たり得たろうが、この短文はどこまでいっても一個人の日常的な視界の範囲から踏み出ない。『現代用語の基礎知識』『イミダス』などとの競争に煽られ、新語の登録にはやるあまり「現代の日本」という言語空間に囚われてしまった、いまどきの「広辞苑」の姿を映し出しているのかもしれないが。